统一资源定位符,缩写为URL,是对网络资源(网页、图像、文件)的引用。URL指定资源位置和检索资源的机制(http、ftp、mailto)。

举个例子,这里是这篇文章的 URL 地址:

https://dmitripavlutin.com/parse-url-javascript

很多时候你需要获取到一段 URL 的某个组成部分。它们可能是 hostname(例如 dmitripavlutin.com),或者 pathname(例如 /parse-url-javascript)。

一个方便的用于获取 URL 组成部分的办法是通过 URL() 构造函数。

在这篇文章中,我将给大家展示一段 URL 的结构,以及它的主要组成部分。

接着,我会告诉你如何使用 URL() 构造函数来轻松获取 URL 的组成部分,比如 hostname,pathname,query 或者 hash。

1. URL 结构

一图胜千言。不需要过多的文字描述,通过下面的图片你就可以理解一段 URL 的各个组成部分:

image

2. URL() 构造函数

URL() 构造函数允许我们用它来解析一段 URL:

const url = new URL(relativeOrAbsolute [, absoluteBase]);

参数 relativeOrAbsolute 既可以是绝对路径,也可以是相对路径。如果第一个参数是相对路径的话,那么第二个参数 absoluteBase 则必传,且必须为第一个参数的绝对路径。

举个例子,让我们用一个绝对路径的 URL 来初始化 URL() 函数:

const url = new URL('http://example.com/path/index.html');

url.href; // => 'http://example.com/path/index.html'

或者我们可以使用相对路径和绝对路径:

const url = new URL('/path/index.html', 'http://example.com');

url.href; // => 'http://example.com/path/index.html'

URL() 实例中的 href 属性返回了完整的 URL 字符串。

在新建了 URL() 的实例以后,你可以用它来访问前文图片中的任意 URL 组成部分。作为参考,下面是 URL() 实例的接口列表:

interface URL {

href: USVString;

protocol: USVString;

username: USVString;

password: USVString;

host: USVString;

hostname: USVString;

port: USVString;

pathname: USVString;

search: USVString;

hash: USVString;

readonly origin: USVString;

readonly searchParams: URLSearchParams;

toJSON(): USVString;

}

上述的 USVString 参数在 JavaScript 中会映射成字符串。

3. Query 字符串

url.search 可以获取到 URL 当中 ? 后面的 query 字符串:

const url = new URL(

'http://example.com/path/index.html?message=hello&who=world'

);

url.search; // => '?message=hello&who=world'

如果 query 参数不存在,url.search 默认会返回一个空字符串 '':

const url1 = new URL('http://example.com/path/index.html');

const url2 = new URL('http://example.com/path/index.html?');

url1.search; // => ''

url2.search; // => ''

3.1 解析 query 字符串

相比于获得原生的 query 字符串,更实用的场景是获取到具体的 query 参数。

获取具体 query 参数的一个简单的方法是利用 url.searchParams 属性。这个属性是 URLSearchParams 的实例。

URLSearchParams 对象提供了许多用于获取 query 参数的方法,如get(param),has(param)等。

下面来看个例子:

const url = new URL(

'http://example.com/path/index.html?message=hello&who=world'

);

url.searchParams.get('message'); // => 'hello'

url.searchParams.get('missing'); // => null

url.searchParams.get('message') 返回了 message 这个 query 参数的值——hello。

如果使用 url.searchParams.get('missing') 来获取一个不存在的参数,则得到一个 null。

4. hostname

url.hostname 属性返回一段 URL 的 hostname 部分:

const url = new URL('http://example.com/path/index.html');

url.hostname; // => 'example.com'

5. pathname

url. pathname 属性返回一段 URL 的 pathname 部分:

const url = new URL('http://example.com/path/index.html?param=value');

url.pathname; // => '/path/index.html'

如果这段 URL 不含 path,则该属性返回一个斜杠 /:

const url = new URL('http://example.com/');

url.pathname; // => '/'

6. hash

最后,我们可以通过 url.hash 属性来获取 URL 中的 hash 值:

const url = new URL('http://example.com/path/index.html#bottom');

url.hash; // => '#bottom'

当 URL 中的 hash 不存在时,url.hash 属性会返回一个空字符串 '':

const url = new URL('http://example.com/path/index.html');

url.hash; // => ''

7. URL 校验

当使用 new URL() 构造函数来新建实例的时候,作为一种副作用,它同时也会对 URL 进行校验。如果 URL 不合法,则会抛出一个 TypeError。

举个例子,http ://example.com 是一段非法 URL,因为它在 http 后面多写了一个空格。

让我们用这个非法 URL 来初始化 URL() 构造函数:

try {

const url = new URL('http ://example.com');

} catch (error) {

error; // => TypeError, "Failed to construct URL: Invalid URL"

}

因为 http ://example.com 是一段非法 URL,跟我们想的一样,new URL() 抛出了一个 TypeError。

8. 修改 URL

除了获取 URL 的组成部分以外,像 search,hostname,pathname 和 hash 这些属性都是可写的——这也意味着你可以修改 URL。

举个例子,让我们把一段 URL 从 red.com 修改成 blue.io:

const url = new URL('http://red.com/path/index.html');

url.href; // => 'http://red.com/path/index.html'

url.hostname = 'blue.io';

url.href; // => 'http://blue.io/path/index.html'

注意,在 URL() 实例中只有 origin 和 searchParams 属性是只读的,其他所有的属性都是可写的,并且会修改原来的 URL。

9. 总结

URL() 构造函数是 JavaScript 中的一个能够很方便地用于解析(或者校验)URL 的工具。

new URL(relativeOrAbsolute [, absoluteBase]) 中的第一个参数接收 URL 的绝对路径或者相对路径。当第一个参数是相对路径时,第二个参数必传且必须为第一个参数的基路径。

在新建 URL() 的实例以后,你就能很轻易地获得 URL 当中的大部分组成部分了,比如:

url.search 获取原生的 query 字符串

url.searchParams 通过 URLSearchParams 的实例去获取具体的 query 参数

url.hostname获取 hostname

url.pathname 获取 pathname

url.hash 获取 hash 值

那么你最爱用的解析 URL 的 JavaScript 工具又是什么呢?

蓝蓝设计( www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 、平面设计服务

随着车内屏幕越来越多,越来越大,驾驶者在开车过程中因操作屏幕而分心机率逐渐升高。众多汽车制造商均希望探索出一种降低或避免「驾驶员分心」的安全性技术。

手势,是指人手、手和手臂结合产生的动作,作为解决「驾驶者分神」这个痛点的解决方案之一,正在全世界的汽车制造商中掀起「热浪」。

你只需要随意的挥一挥手,就能挂断电话;将手指向顺时针或者逆时针方向移动,就能调整音量大小。

汽车手势的出现,源于对车内屏幕的操作。而这些操作均来自于移动端的设计标准,比如苹果IOS设计规范中的标准手势或者谷歌Mertiral Design中的标准手势。

△ 移动端常见交互手势

常见的手势如上图,分别为

为了满足手机屏幕外观改变,屏内显示内容越来越多元化的需求,设计师们也在探索屏内手势的新玩法。

△ android底部导航栏按键从左至右分别为:返回上一级、返回主页、多任务

2017年iPhoneX的发布,正式开启了全面屏时代。为了替代Home键及android底部导航栏,各大手机厂商相继开始拥抱「全面屏手势交互」。

在车机系统中,部分汽车制造商也在积极迎接变化,比如理想one采用「三指下滑」的手势交互替代「返回主页」的图标按键。

△ 「 三指下滑」表示返回主页

2019年的Google I/O大会上,新版本Android Q选择与IOS采用一样的手势操作逻辑,即在屏幕下方提供一个指示条,用户在左侧页面边缘右滑代表「返回上一级」、提示条区域上滑代表「返回主页」、提示条区域上滑并悬停代表「多任务」。

△ android系统中的三种全面屏手势

随着全面屏手势在手机端的操作交互上达成一致,相信在不久的将来,也将越来越频繁的在车机端看到全面屏手势的「身影」。

当汽车与数字屏幕相遇,如何让屏幕与内饰结合的更加完美,又能突显品牌特性,似乎给内饰设计师带来了许多挑战与机遇,「一字屏」、「T字屏」、「7字屏」、「旋转屏」应运而生。

△ 拜腾M-Byte 一字屏

△ 理想one的T字屏

△ 合创007的7字屏

△ 比亚迪王朝系列的旋转屏

与此同时,因为成本及技术的限制,汽车制造商的量产车型不得不在屏幕上做出妥协。理想one的妥协方案是利用3块屏幕组合,在视觉上形成「大长屏」的既视感。

要让3块屏幕「变」成一块屏幕,仅仅在视觉上做足功夫显然还不够,多屏联动手势交互也不能「缺席」。

事实上,多屏联动手势交互依旧来源于IOS及android系统中的标准手势,它将不同的手势进行组合,并与页面联动显示,形成了多屏联动手势。

理想one在停车模式下,用户长按并向左滑动,即可将副驾娱乐屏上的信息「甩动」至中控屏。

天际ME7不仅有3块屏幕组合而成的前排「一字屏」,还有2块后排乘客娱乐屏,5屏联动的手势交互,天际采用「手势+屏幕显示」来解决。

在中控屏、副驾娱乐屏和后排娱乐屏上采用五指抓取手势进入多屏互动页面,比如想把中控屏上的内容分享给副驾娱乐屏,第一步是单击选中副驾娱乐屏,第二步按住并拖动中控屏至副驾娱乐屏位置,第三步在副驾娱乐屏中点击确认。

视频版交互演示:https://v.qq.com/x/page/w08791lhqus.html

通过隔空手势接听或者挂断电话,这似乎是科幻电影中才有的情节。但正如开篇所说,车内屏幕数量增多,尺寸加大的同时「驾驶者分心」的机率也增加了,盲操手势与隔空手势的出现,是解决这个痛点的一种尝试。

目前量产的汽车中,盲操手势主要是通过标准手势与声音反馈的组合来实现。

比如在理想one中,用户在空调屏上左右滑动可以调节风量,上下滑动调节温度,且系统通过声音反馈告知用户操作成功与否。

与盲操手势相比,隔空手势似乎科技感十足,备受汽车制造商的青睐,我们不仅可以在各种概念车上窥见它的踪影,在君马SEEK上,也可以实际操作一番。

君马SEEK提供8种隔空手势。

△ 左图:接听电话 右图:挂断电话

△ 左图:上一曲 右图:下一曲

△ 左图:音量升高 右图:音量降低

△ 左图:音乐播放/暂停 右图:玫瑰花

与君马SEEK相同,宝马提供「向左」手势代表上一曲、「向右」手势代表下一曲,「yeah」手势代表播放或暂停。

但在许多其他操作上,宝马与君马的手势操作则各有特色。

君马SEEK使用手掌的正面与反面来区分不同的操作,正面表示接听电话·/音量增加,反面表示拒听/音量降低。

宝马则选择向屏幕方向点击代表接听电话,手掌向右挥动代表拒听电话,手指顺时针画圈代表音量增加,手指逆时针画圈代表音量降低。

在倒车影像中,手指向右挥动代表调整视角。

△ 图片来源于「汽车界的扛把子」的短视频《宝马手势控制详细演示》

在手势交互上,拜腾也交出了自己的「成绩单」。

拜腾的手势识别共五种,手掌向下激活手势识别,手掌向上启动主页面,手指移动代表移动光标,ok手势代表确定,五指捏合可拖拽内容。

△ 图片来源于太平洋汽车网《拜腾Concept手势感应系统操作演示》

这些高大上的技术看起来令人兴奋,但在实际使用的过程中,依旧存在识别范围有限、识别精度不灵敏、识别后的响应速度慢等等问题,而各个厂家的手势识别没有形成统一的标准,且没有大规模在在用户中进行推广,必然会增加用户的学习成本。

手势识别对用户来说是「真香」还是「鸡肋」,相信时间会给出答案。

参考文献:

汽车内手势的交互设计,是一个有趣又好玩的课题,但如何让这个课题在好玩但同时易用、好用,恐怕只有设计师不断思考,并不断采用一些用户测试的方法进行验证才能获得答案。

文章来源:优设 作者:点滴DESIGN

蓝蓝设计( www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 、平面设计服务

宋体字可以说是我们现在最常用的字体之一,一方面他与黑体一样,具有非常良好的可读性和易辨性,另一方面,他又比黑体更具有历史感和东方韵味,我们可以看到很多的教材、书籍内文或者官方文件,都是用的宋体字,甚至许多设计都会用一些比较有表现力的宋体字作为标题。所以可想而知,学习设计宋体字对我们的帮助有多大。正所谓欲知大道,必先知史。所以在讲如何设计宋体字之前,我们先来扒一扒宋体字的历史吧。

虽然说宋体字叫做宋体字,但是如果要追溯宋体字的起源,我们还得从唐朝说起。

唐朝时期,佛教在中国开始盛行开来,唐朝皇帝甚至派出唐僧师徒四人前往西天取经。

于是便出现了「抄经生」这种人肉印刷机。这篇经文便是当时唐朝的抄经生所抄写的,他们需要使用规整统一的楷体,文字的开头在同一水平线,而且每一列的字数统一规定为17或者19个字,方便字数的统计,像这一篇经文每一列就是17个字。

可是即便出现了大量的抄经生,依旧满足不了人们对经书的需求。于是聪明的中国人开始印刷经书,将经文刻在木板上,就可以实现大量的印刷了。

可是楷书刻起来是很不方便的。一方面,书法家写的楷书讲究起承转合、抑扬顿挫,不同的人写出来的字风格差异十分明显,例如颜真卿和赵孟頫他们所写的「宋」字就明显不同,即便用笔临摹都很难了,更别说雕刻出来了。

另一方面楷体由于是书写的字体,所以大多数笔画都是带有弧度的,而在木板上刻字,曲线是非常难刻的。

于是他们逐渐将曲线刻成直线,把笔画的弧形特征降低,也将楷体中相同的笔画进行规范了,这样的字体便是宋体字的前身。

我们可以看一下宋朝时期的刻本,这是南宋时期陈宅经籍铺所刊刻的《朱庆馀诗集》。这时,撇、捺等笔画的弯曲程度大大降低了,而竖笔和横笔也基本上变成笔直的直线了。不过宋朝时期刻本体的横画依旧是倾斜的,从中依然能很明显地看到楷体的痕迹。那么为什么宋体字会形成横细竖粗,横画后带三角形饰角的字形呢?

那是因为刻字的木板上是带有木纹的,如果垂直木头的纹理刻的话,笔画会比较容易断,需要加粗一些。而如果是顺着木纹刻的话,就没那么容易断,所以可以相对细一些。可是为什么是横画细,竖画粗呢?反过来不行吗。

那是因为在大多数的汉字中,横画都是比竖画多的。上海交大的郭曙纶教授对20902个汉字进行了统计,发现这些汉字的总笔画数量多达268479个,而其中横画有82682个,占30.8%,而竖画有51459个,占19.2%。可见,在汉字中横画是比竖画多的。所以如果将横画刻粗,竖画刻细的话,可能会使得字体过挤而不美观。

虽然说横画顺着木纹,比较不容易断,可是横画的两端还是会比较容易磨损的,所以工匠们一般会将横画的两端稍微刻大一些,形成饰角。

在明朝,宋体得到了进一步的简化,原本复杂精细的刀刻技法简化成了横、竖和斜三种,所以刻字工匠的门槛大大降低了,宋体字得到了真正的普及。我们同样来看一下明朝时期的刻本,这是明朝时期汲古阁刻印的《道德指归论》,这个时候的宋体横画已经基本变成水平了,虽然笔画依旧比较张扬,但是已经少了许多楷体的影子。所以从明朝时期开始的刻本体才能算作真正的宋体。

也是在明朝时期,宋体字传到了日本,所以现在日本将宋体字称为明朝体。

清朝是刻本最多的一个朝代,而宋体字在中国真正被确定统一称为「宋体字」也是发生在清朝。

了解了宋体字的历史后,我们可以发现宋体字的意义并非只是美观和易读而已,他是经过中华民族近千年传承、优化和改良的文化结晶,他的身上有着厚重的文化气息。也难怪中国、日本、韩国等受中华文化影响的国家会对宋体有独特的偏爱。接着我们就正式进入设计宋体字的教程部分,首先我们来了解一下宋体字的主要特征。

从楷体字转变为宋体,主要产生了三个特征,第一个是横平竖直,也就是说横画是水平的,竖画是垂直的。第二个特征是横画比较细,竖画比较粗。第三个特征是笔画上出现了三角形的装饰角。

可是随着字体设计的发展,对于宋体的定义已经越来越模糊了。例如上面的这三种字体,虽然他们不完全满足宋体的特征,可是它们都能算作是宋体。所以我们也不需要对宋体下一个死定义,免得我们在设计字体的时候被定义所束缚住了。

可是仿宋体是不能够算是宋体字的。我们看仿宋体是不是觉得他和宋朝时期的刻本非常像呢?因为仿宋体是在民国时期,丁善之和丁辅之模仿宋刻本所设计出来的字体,所以仿宋体模仿的是宋朝刻本,而非宋体字,那么仿宋体当然也就不能算在宋体的行列里了。

接着我们来分析一下宋体字的气质。由于宋体诞生于明朝,具有非常悠长的历史,而黑体是在民国时期才产生的,所以宋体相对于黑体更能体现传统感、文化感的气质属性。

所以我们做现代风格的设计的时候,可以使用黑体。

而做比较具有传统风格的设计则可以用宋体。当然也并非说宋体就没办法做现代感的设计,通过对宋体体饰和中宫的设计,我们完全可以做出一款现代型的宋体。

先来说一下中宫,我们在之前的教程里说过,中宫越大,越显现代感,而中宫越小,则越有传统感。在宋体里也不例外。

我们再来看看这两个「東」字,很明显也是左边的「東」字更现代一些,而右边的「東」字传统一些。这两个字的区别在于体饰的不同。体饰越少越简洁,宋体就越显现代;体饰越多越复杂,就越显传统。

另外几何形的体饰也会给宋体带来现代感。

而传统宋体字的体饰则是具有手写感的,线条比较圆滑。

根据体饰和中宫的不同,我们可以大致地将宋体分为三大类。中宫小、体饰多且具有手写感的宋体归类为传统型宋体,中宫大、体饰少且为几何体饰的则归类为现代型宋体。而具有一定手写感的体饰,且中宫偏大的宋体,则归类为中间型的宋体。

除了中宫和体饰之外,我们还经常调整笔画粗细去适应宋体字不同的用途。首先我们先来讲讲正文的宋体。一般正文的字号都是比较小的,如果横画过细的话,会使得横画几乎看不见了,而如果横画过粗的话,笔画又会糊在一块了,所以为了让宋体字在小字号下也能清晰的显示,一般横画和竖画的粗细会控制在1:2到1:3左右,最大一般也不会超过1:4。

不过我们设计正文字体的机会还是比较少的,大多数时候我们都是需要设计比较具有张力的标题字。这个时候我们就可以尝试拉大横画和竖画的粗细差距。当横画和竖画的粗细差距非常大的时候,可以产生较强的视觉冲击力。画面中这三款标题宋体,都用了细横画搭配粗竖画。

有时候我们也可以反其道而行之,将横画加粗,让横画与竖画差不多的粗细。这样我们就可以获得一款非常醒目的宋体。这样的宋体有点像比较粗的黑体,既有醒目的特点,也保留了宋体优雅的属性。

当然,具有张力的标题宋体也并非一定要通过控制横竖笔画的粗细来塑造,通过设计一些有张力的体饰,同样可以让宋体字变得具有表现力。设计体饰是设计宋体字非常重要的一个环节,因为宋体字的大多数笔画是存在许多体饰的,我们除了要将体饰设计得好看之外,更重要的是让不同的体饰和谐共存。如果一个宋体字里存在的体饰都风格不一,那么这个宋体字看着就会不伦不类了。下面我就给大家介绍一个我比较常用的,设计宋体字体饰的方法。

在做字之前,我们要先确定我们想要做的字体的气质,是传统的,还是现代的?文艺的还是可爱的?又或者是其他的气质。因为我们前面也说到,体饰和中宫都会影响字体的气质,所以我们必须要确定了气质之后,才能动手去设计字体的中宫和体饰。

另外还要确定字体的用途,需要比较有张力的标题字体,还是需要具备阅读舒适性的正文字体,那我们也能确定文字的笔画粗细。

确定好了风格之后,我们就可以开始设计笔画了。那么我们先来回顾一下,汉字里的八个基本笔画,我们可以先把这八个笔画的体饰特征都设计好了,再去拼凑我们想要的字。

一般来说,我们设计宋体会先从横画开始设计。因为确定了横画之后,体饰的风格、体饰大小、笔画粗细等很多东西就都可以确定了。

其实宋体中的体饰都是来源于书法中的顿笔,所以我们来看看书法中,横画是怎么写的,书法中的横在起笔和收笔处分别有一个顿笔。这两个顿笔分别对应着宋体横画首尾的两处体饰。对于宋体字来说,横画末尾的这个体饰是非常重要的,他对整个字体的气质影响非常的大。

我们前面已经介绍了这两种衬角分别具有现代感和传统感。

而这一个的衬角是一个比较圆润的圆形,他可以用来做比较可爱的宋体。

这一个衬角和刚刚的就正好相反,非常的非常尖锐,适合用来做比较恐怖的宋体。

还有一点要注意的是,如果竖画越粗的话,横画的衬角一般也要相应的变大一些。

因为宋体的横画本来就已经很细了,如果衬角还非常小的话,横画很容易就会被忽略掉了,横画末端的这个三角形起到了一定强调横线的作用。当然如果是故意要设计成小衬角或者无衬角的话就另当别论了。

横画做好之后,就可以开始设计竖画了。在书法中,竖画在起笔处会有一个顿笔,而收笔的地方会稍微往左侧偏一些,这样分别形成了宋体中竖画起笔和收笔的两处体饰。

那么我们应该怎么用横画推导出竖画呢?横画和竖画关联度最大的地方在横画三角形衬角和竖画上方衬角的这个地方。例如这一组都是直线加切角。

而这组都是曲线加圆角。

另外我们还能将这两个地方给联系起来,因为他们都是起笔的位置。如果横画的起笔是水平的话,那么竖画的起笔就应该是垂直的。

而如果横画的起笔是往外扩的话,那么竖画的起笔也可以往外扩张。

我一般还会将竖画的起笔和收笔的的地方关联起来,如果起笔是垂直的,那么收笔我也会设置成垂直的。

而如果起笔往外扩的话,那么收笔我也会往外扩形成书写曲线,这样整个竖画能看起来平衡一些。

接着来设计横折。书法中在这个转折的地方会有一个顿笔。所以在宋体的横折处也会形成一个装饰角。

其实横折这个笔画在设计好横画和竖画之后基本就已经出来了。只要将他们组合在一起,然后将横画的衬角往回缩小一些,横折就做好了。

讲完了横折我们顺便也讲一下这种口字的结构好了。口字结构由刚刚做好的横折加上一个竖线和一个去掉三角衬角的横线组成。然后我们需要做一些细微的调整。竖笔体饰的这个地方需要往上收一些,不要漏出来,这样的笔画看着能干净一些。

然后竖画入笔的地方也要往上提一些,让左右两边的体饰能够平衡。

最后加上横画,把衬角的部分裁去,注意两个竖线需要出头一些。这个口字就完成了。

然后来做撇和捺。书法里的撇起笔的地方有一个顿笔,所以宋体里,撇有一处体饰。

书法里捺则在起笔和收笔处各有一处转折。所以宋体里,捺则有两处体饰。

撇基本上可以从竖线轻易地推导出来,因为他们的起笔都是一样的,只要稍微调整一下起笔的角度就可以了。

而捺与撇是正好相反的,起笔细,收笔粗,所以捺的起笔需要缩小一些,但是需要保证这两个地方是相同的。而捺的收笔是一个比较独立的地方,只需要风格保持大致一致就好了。

接着来做提。在书法中,提的起笔一般是会有一个顿笔的,这一个顿笔与竖的起笔的顿笔是类似,所以在宋体中,提的起笔会有一个与竖类似的体饰。

提与竖起笔的体饰是差不多的,只是方向不同而已。

最后就只剩下点和钩两个基础笔画还没设计了。这两个笔画和别的笔画之间的联系不太大,同样也只需要保持整体笔画风格一致就好了。不过点和钩之间却存在着一定的联系的。最主要的是体现在这个地方,如果是尖角,那么点和钩最好都统一为尖角。

而如果点是圆滑过渡的,那么钩最好也是圆角。

另外还有如果点的这个位置是比较饱满的话,那么钩转折的位置也应该设计得饱满一些。

而如果是瘦瘦的点,钩转折的位置也要相应的瘦一些。

最后还有一个需要统一的地方,就是撇、点、钩等笔画的收笔必须要保持一致。可以是圆角、还是切角、尖角或者是其他特殊的角,收笔的大小也应该统一。

不过我们设计宋体字时,也并非一定要百分百遵循这一套设计方法,因为这一套设计理论是结合书法所推导出来的,而随着时代的发展,宋体字的形式和定义也不断被拓宽,例如一些比较新型的宋体,都会省略掉竖、撇、捺等笔画的体饰,让字体显得更简洁一些。所以如果大家想做一些比较创新的宋体字,而非传统严谨的字体的话,大可以放开手脚去设计,最终只要保证美观和和谐统一就好了。

我们在将所有笔画都设计完之后,就可以将笔画拼起来了,可是如果我们设计的笔画比较没有特点,最后拼凑出来的字体也就显得有些中规中矩,缺乏视觉张力。那么接下来我就给大家介绍几个让宋体字比较有张力的常用方法。

第一个是在宋体字的笔画之间加入连接线,模拟写字的连笔效果。

由于宋体字是用刀刻出来的字,基本上是不会有连笔的存在,而加入连笔线条就可以缓和宋体字刀刻的僵硬感,让文字显得更灵动。

第二个方式是将设计好的笔画松散的排列。

因为宋体具有文艺的气质,而将笔画松散地排列能够体现一种慵懒的文艺感,和宋体的气质是非常契合的。

不过这种方式最好能与词义吻合,例如团圆这个词应该是笔画凝结在一起更能符合团圆的词义,像这样做得松松垮垮的味道就有些不太对了。

第三个方式是省略横画。由于宋体字存在着三角衬角,所以即便省略掉了横线,依旧能够通过三角衬角判断横线的位置。

所以省略横画对宋体的识别度影响不大,并且能够增加宋体字的图形感。

第四个方式是断笔。

刚刚我们讲到了宋体存在着三角衬角,所以省略掉横画也不会过多的影响识别度。那么在断笔这里也是一样的道理,我们最好选择断开横画,因为这样对字体识别度的影响最小。

也许有的人听到这里会觉得,这才是课程的重点。其实并不是的,这里教给大家的四个增加张力的手法只是辅助工具而已,不是说我先随便瞎设计一个字体,然后再套用这几个方法去增加形式感,我认为这样的方式只是在遮丑而已,而作为设计师的我们更应该追求骨骼和体饰的美感,而非一味遮丑。那么教程部分就到这里结束,下面给大家示范一个案例吧。

我们这节课的案例就是做韦礼安这首猫咪共和国的单曲封面。这是我从MV开头截的图。我们可以看到MV中猫咪共和国这五个字是手写的,给人一种可爱随意的感觉。那么我们这节课就尝试用宋体字来体现这种感觉。

那么我们对这款字体的定位就很明确了,是一款可爱的标题字体。

我们先在屏幕上打上猫咪共和国五个字作为字体骨骼的参考。这里我选择了思源宋体,因为思源宋体是一款现代型的字体,中宫比较大一些。太过紧凑的中宫不适合我们塑造可爱、随意的感觉。另外一个很重要的原因是,思源宋体虽然高贵,但是免费,如果我们改动的程度不大,也不会造成侵权。

为了让字体更憨一点,我们可以将文字压扁一点点,营造出一种老子一米五的感觉。然后就可以降低透明度,开始在这个参考骨架上秀一波操作了,接下来我们就一个笔画一个笔画地来设计。

首先因为是标题字体,所以我们希望做一个横画和竖画都差不多粗的宋体,这样会比较醒目一些。然后因为气质是可爱的,所以我把体饰设置成圆圆的,胖胖的。

我们用横画推导出竖画。体饰方面基本上就直接照搬了横画的体饰,因为横画的风格很明显了,竖画保持一致就可以了。

接着做横折。我们先将横画和竖画凑一起看看。这样会有两个比较大的问题,一个是竖线的体饰凸出来了一块,另一个是横画和竖画的衬角叠加在一块显得太大了。所以我们需要将衬角缩小一些。

接着做口字结构,我们将竖画放好之后,发现不用调整也挺平衡的,所以我们就直接用这一个口字。

然后撇和捺的起笔我们也可以直接用竖画的起笔推导出来。

值得注意的是,我们可以看一下这个撇,为了凸显这个笔画的可爱,所以我们笔画的粗细变化其实是很小的,为的是让收笔的地方比较钝一些,显得更人畜无害。

同样为了营造字体可爱的气质,我将捺的收笔也设计成圆弧收笔,而并非普通宋体的尖锐收笔。

接下来我们应该是要做提笔画的,可是我们发现这五个字里并没有提,所以我们就跳过他,直接做点和钩了。同样为了保证风格的一致,这个点的粗细变化也不大,而且头特别钝。

点和钩之间是有关联的,这三组地方分别互相对应。

① 端点应该都比较大,比较钝一些;

② 圆滑地过渡;

③ 屁股的地方比较饱满一些。

将做好的笔画放上去,接着还需要做一些调整,因为我们现在用的还是思源宋体的骨架,这个骨架和我们设计的笔画并不一定搭。我对字面大小,视错觉等进行了一定的修正,然后还将中宫稍微扩大了一些。这时候我们会发现,调整过后的这组字依然显得太过正经,还是摆脱不了思源宋体正文字的属性,而我们想做的字应该是可爱、慵懒的标题字。

不知道大家还记不记得我们刚刚讲的宋体字四种增加张力的套路。很明显松散笔画这种方式最适合随机慵懒的感觉,那么我们来试试看。

我们先将这五个字的字距拉开一些,方便我们调整笔画。然后将笔画松散地排列开。

接着我们还需要做一些调整,这样看起来太粗糙了。我们将点、撇、捺等笔画调短一些,让他们具有点的感觉。因为点的构成具有随机和活泼的气质。

然后将重心往下压,因为重心靠下的字体会显得比较憨一些,那么我们这一组字就完成了。

最后我们用这个字来做一个版面,先建立一个单曲封面125mm*125mm的画板,并设置5mm的页边距和7*7的网格。

然后我们放入一张猫的照片作为版面的主体,占据右下角的5.5栏。

接着我们将做好的字体放在左上角,和右下角的猫做对角线的呼应,可是这么摆放好像还是不够好玩。

所以我们加入英文和线条做成一个文字组合。

最后在版面的左下角加入其它信息,这个单曲封面就做好了。

效果还不错吧。

最后我们来总结一下这节课。首先我们给大家扒了一下宋体字的历史,知道了宋体字诞生于明朝,可是最早能够追溯到唐朝。接着分析了宋体字的特征和气质,宋体字相较黑体字具有传统、文化的属性,可是也能通过对体饰、中宫的控制,设计出具有现代感的宋体。然后我们教给了大家一套设计宋体字体饰的方法,最后是四个增加宋体字张力的常用手法。那么我们这节课就到这里,我是千树,我们下次再见。

文章来源:优设 作者:研习设

蓝蓝设计( www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 、平面设计服务

为什么需要额外的类型检查?

TypeScript 只在编译期执行静态类型检查!实际运行的是从 TypeScript 编译的 JavaScript,这些生成的 JavaScript 对类型一无所知。编译期静态类型检查在代码库内部能发挥很大作用,但对不合规范的输入(比如,从 API 处接收的输入)无能为力。

运行时检查的严格性

至少需要和编译期检查一样严格,否则就失去了编译期检查提供的保证。

如有必要,可以比编译期检查更严格,例如,年龄需要大于等于 0。

运行时类型检查策略

定制代码手动检查

灵活

可能比较枯燥,容易出错

容易和实际代码脱节

使用校验库手动检查

比如使用 joi:

import Joi from "@hapi/joi"const schema = Joi.object({ firstName: Joi.string().required(), lastName: Joi.string().required(), age: Joi.number().integer().min(0).required()});

灵活

容易编写

容易和实际代码脱节

手动创建 JSON Schema

例如:

{ "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#", "required": [ "firstName", "lastName", "age" ], "properties": { "firstName": { "type": "string" }, "lastName": { "type": "string" }, "age": { "type": "integer", "minimum": 0 } }}

使用标准格式,有大量库可以校验。

JSON 很容易存储和复用。

可能会很冗长,手写 JSON Schema 可能会很枯燥。

需要确保 Schema 和代码同步更新。

自动创建 JSON Schema

基于 TypeScript 代码生成 JSON Schema

-- 比如 typescript-json-schema 这个工具就可以做到这一点(同时支持作为命令行工具使用和通过代码调用)。

-- 需要确保 Schema 和代码同步更新。

基于 JSON 输入示例生成

-- 没有使用已经在 TypeScript 代码中定义的类型信息。

-- 如果提供的 JSON 输入示例和实际输入不一致,可能导致错误。

-- 仍然需要确保 Schema 和代码同步更新。

转译

例如使用 ts-runtime。

这种方式会将代码转译成功能上等价但内置运行时类型检查的代码。

比如,下面的代码:

interface Person { firstName: string; lastName: string; age: number;}const test: Person = { firstName: "Foo", lastName: "Bar", age: 55}

会被转译为:

import t from "ts-runtime/lib";const Person = t.type( "Person", t.object( t.property("firstName", t.string()), t.property("lastName", t.string()), t.property("age", t.number()) ));const test = t.ref(Person).assert({ firstName: "Foo", lastName: "Bar", age: 55});

这一方式的缺陷是无法控制在何处进行运行时检查(我们只需在输入输出的边界处进行运行时类型检查)。

顺便提一下,这是一个实验性的库,不建议在生产环境使用。

运行时类型派生静态类型

比如使用 io-ts 这个库。

这一方式下,我们定义运行时类型,TypeScript 会根据我们定义的运行时类型推断出静态类型。

运行时类型示例:

import t from "io-ts";const PersonType = t.type({ firstName: t.string, lastName: t.string, age: t.refinement(t.number, n => n >= 0, 'Positive')})

从中提取相应的静态类型:

interface Person extends t.TypeOf<typeof PersonType> {}

以上类型等价于:

interface Person { firstName: string; lastName: string; age: number;}

类型总是同步的。

io-ts 很强大,比如支持递归类型。

需要将类型定义为 io-ts 运行时类型,这在定义类时不适用:

-- 有一种变通的办法是使用 io-ts 定义一个接口,然后让类实现这个接口。然而,这意味着每次给类增加属性的时候都要更新 io-ts 类型。

不容易复用接口(比如前后端之间使用同一接口),因为这些接口是 io-ts 类型而不是普通的 TypeScript 类型。

基于装饰器的类校验

比如使用 class-validator 这个库。

基于类属性的装饰器。

和 Java 的 JSR-380 Bean Validation 2.0 (比如 Hibernate Validator 就实现了这一标准)很像。

-- 此类 Java EE 风格的库还有 typeorm (ORM 库,类似 Java 的 JPA)和 routing-controllers (用于定义 API,类似 Java 的 JAX-RS)。

代码示例:

import { plainToClass } from "class-transformer";import { validate, IsString, IsInt, Min } from "class-validator";class Person { @IsString() firstName: string; @IsString() lastName: string; @IsInt() @Min(0) age: number;}const input: any = { firstName: "Foo", age: -1};const inputAsClassInstance = plainToClass( Person, input as Person);validate(inputAsClassInstance).then(errors => { // 错误处理代码});

类型总是同步的。

需要对类进行检查时很有用。

可以用来检查接口(定义一个实现接口的类)。

注意:class-validator 用于具体的类实例。在上面的代码中,我们使用它的姊妹库 class-transformer 将普通输入转换为 Person 实例。转换过程本身不进行任何类型检查。

蓝蓝设计( www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 、平面设计服务

为什么要做数据可视化?

在一个设计项目里,

到底要从哪一个角度切入,才能经得推敲?

每个数据可视化,

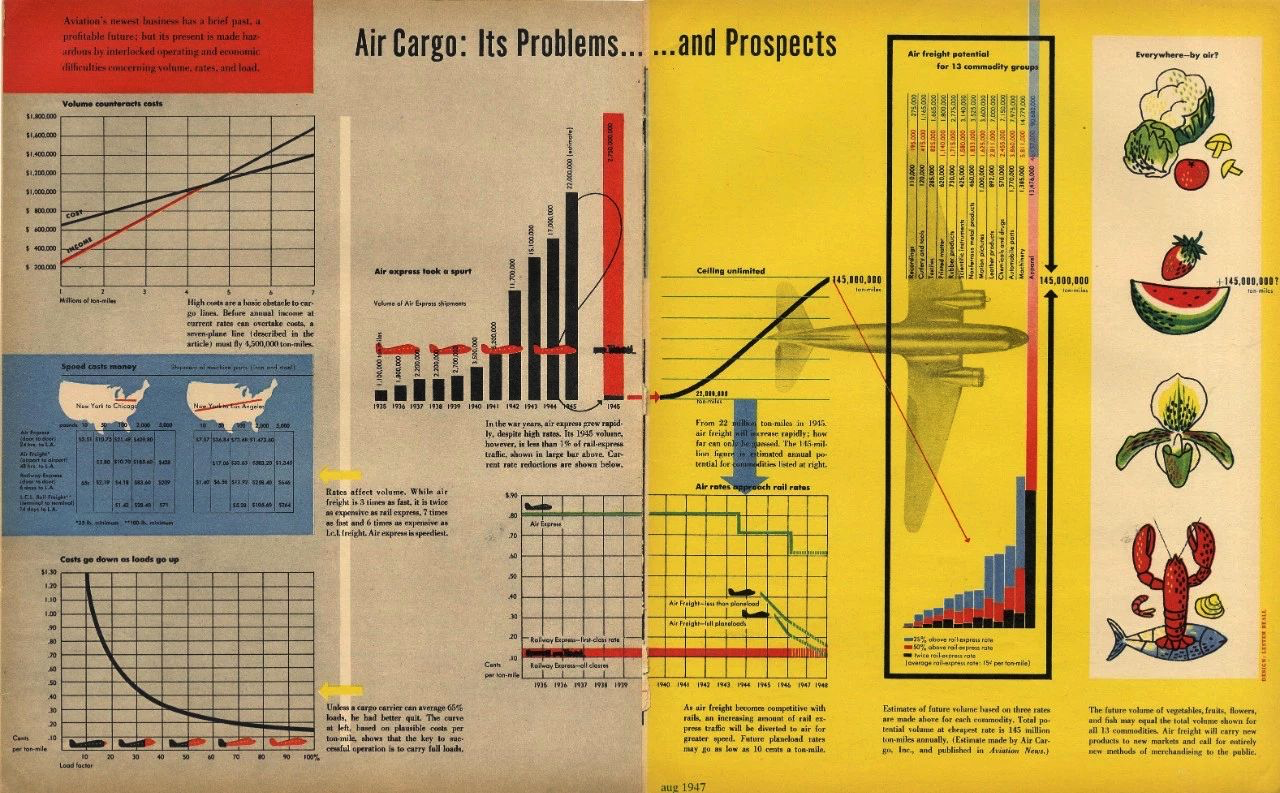

模拟美国1790-2016 移民的时代树轮

作者从自然中的树轮提取灵感,把树的生长迁移到移民变化上,发现了美国通过类似的移民过程。

https://web.northeastern.edu/naturalizing-immigration-dataviz/

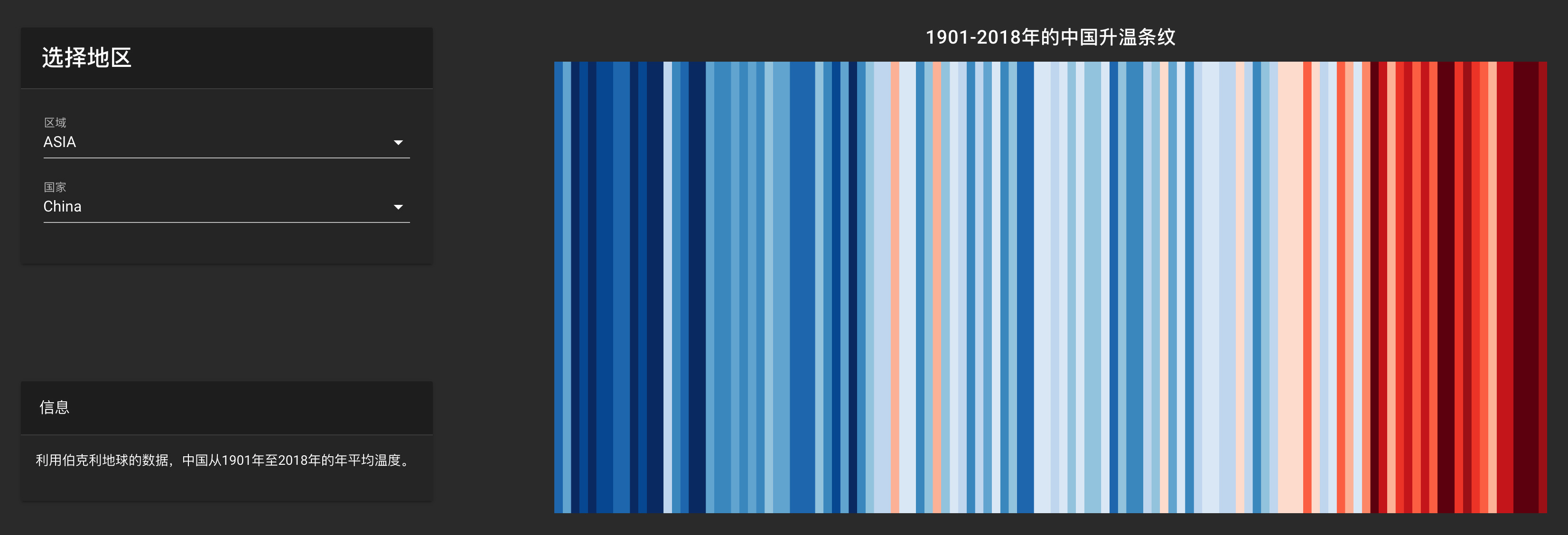

这个可视化形式非常经典,条纹代表了自19世纪中期以来每年的全球平均气温,通过网页的相互作用,你还能看到不同国家不同地区在这段时间的温度变化。,

现居上海,在澎湃新闻担任数据可视化设计师。

自学编程两年多,最初是为了做更酷的数据可视化作品,误打误撞放置了十款设计小工具,变成了模仿的设计玩具制造玩家,希望用编程去解锁设计/数据可视化的更多可能性。

●

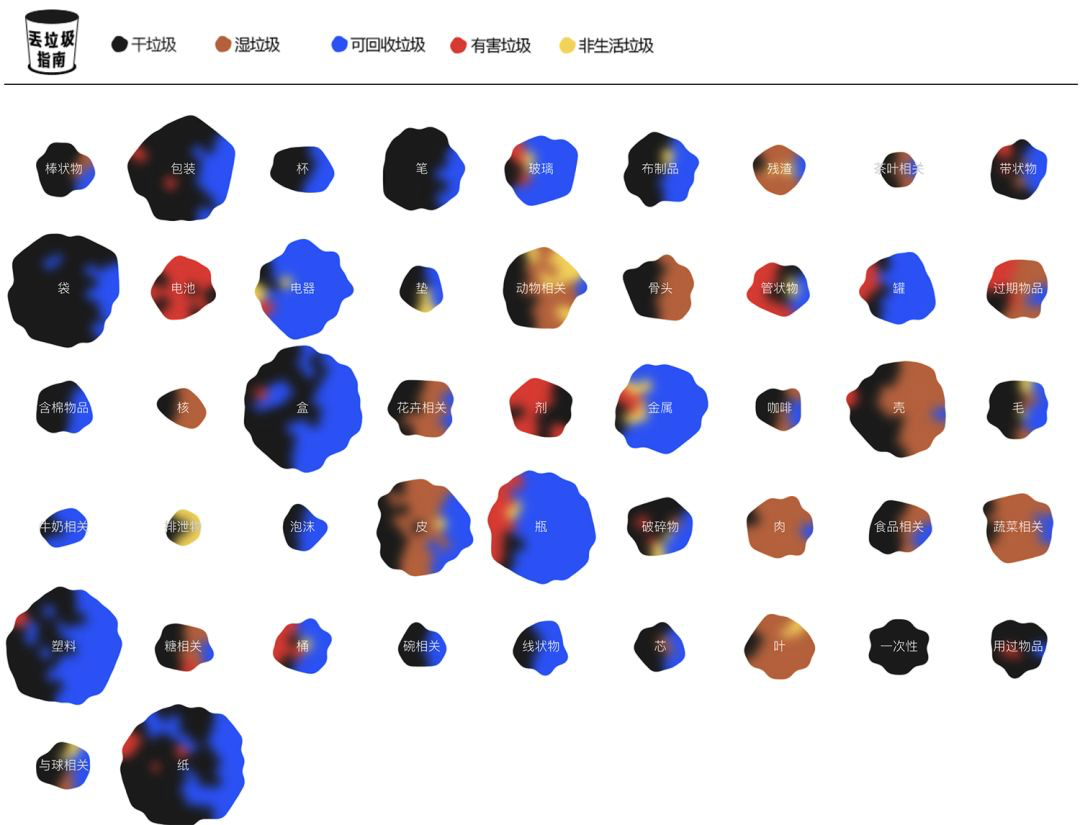

为理清垃圾分类规则,亚赛及团队从上海市垃圾分类查询平台上筛选了2055件物品的垃圾分类信息,看可视化教你如何分类垃圾。

项目封面,垃圾从屏幕上方掉落,通过鼠标可以进行交互。

世界杯落幕,一个月来32支球队打入了169粒进球。如果俯瞰足球场,将所有进球在一张图上绘出,有某种绝妙的,惊险的,乌龙的瞬间?

亚赛大学专业是广告学,毕业后却成为数据可视化设计师,在她看来,数据可视化并同时是“图表”,而是用设计和编程描述数据背后的故事,发现世界的渠道。如何展示数据,如何跟观众讲这个既定事实故事,都是设计师需要考虑的。

红色向上为相对积极,蓝色行下为相对消极,每根柱子的长度代表情绪的大小,通过3000多条微博看到她在微博内容背后自己的情绪斗争。

结合她发微博的时间制作了微博发布时间情况,用花瓣作为视觉呈现,真切意识到患者脆弱的无力感。

在这里你能看到117年气温的变化

●

为什么要数据可视化?

1.我们利用视觉获取的信息量,其实远远超过别别的感官要多层次。

2.可视化将会让观众更加直观全面看待事实故事

3.人类大脑对记忆能力的限制

垃圾分类可视化手册

169球回顾俄罗斯世界杯

●

数据分析53027条留言背后

抑郁症患者的自救与互助

02

数据可视化

创作的7个步骤

景点事件:某种前几天的女排十一连胜,就可以提前找数据做一个梳理类的题。

热门话题:有的话题是社会持续关注的起点,可以从深度报道,学术研究等不同管道持续关注。

关注来源:习惯性地关注一些信息来源,某些智库,政府网站,外国网站等等。

1.获取数据,无所谓是来自文件,磁盘亦或者网络等;

2.分析数据结构,分类排序;

3.过滤,去掉所有不感兴趣的数据;

4.综合使用数学,统计,模式识别等方法来挖掘出一些特征数据;

5.选择某种树状图,列表,树等的可视化模型来替换数据;

6.精炼基本表示法,使数据插入的更清楚,预期视觉效果;

7.添加一些用于控制或操作数据的交互方法。

●

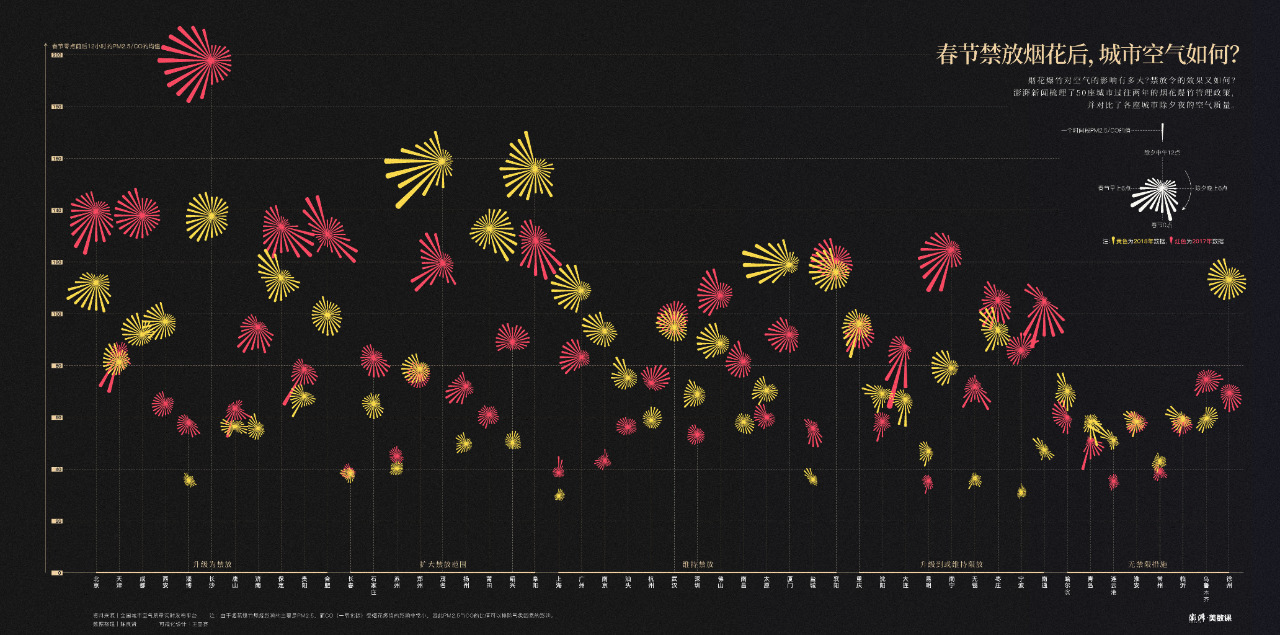

这是亚赛做过一个关于春节禁放烟花的选题,把某些城市的除夕中午12点到春节中午12点变成一朵24片花瓣(代表24小时)的烟花,对比2017年和2018年两年的数据。

通过环境质量数据来看烟花禁放政策下的效果,看到不同地区不同政策带来的影响。

详细案例:https : //wangyasai.github.io/Work/firework.html

03

文章来源:站酷 作者:最毕设设计媒体

蓝蓝设计( www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 、平面设计服务

如今,Page Speed(页面速度)的意义非凡。

自从Google改变Googlebot's的算法以高度支持快速,适合移动设备的网站以来,拥有快速网站变得越来越重要。如果这还不够好,用户通常会花更少的时间,转化率也会更低,你的网站体验越慢,用户的转化率就越低。

什么是Page Speed

Page Speed是将内容完全加载到网页上所花费的时间。

对于任何给定的用户来说,页面缓慢的原因可能有很多,你的用户可能正在火车上,通过信号弱的隧道,或者他们的互联网速度很慢。

通过遵循最佳实践,我们至少可以通过确保我们已经做了最好的工作来缓解问题。

现在你知道它是什么了,下面我就来教你如何提高页面速度。

注意:这些是按难度顺序列出的。在某个时候,你将需要开发人员来帮助优化你的网站。

1.使用CDN

CDN是内容传输网络的缩写。使用CDN可以让你有效地访问全球数百台小服务器,这些服务器为你提供网站的副本,大大减少了你的网站获取时间。如果你没有使用CDN,你的网站的每一个请求(包括图片、CSS和JavaScript)都会被缓慢地传送到你的服务器上。

根据HTTPArchive中的4.68亿个请求,48%的请求不是来自CDN。那是超过2.24亿的请求,如果他们花几分钟的时间给自己的网站添加一个CDN,速度可能会超过50%。

一定要检查你的CDN配置是否正确——在你的CDN中缓存丢失意味着CDN必须向你的源服务器请求资源,这就违背了使用CDN的初衷!所以,你的CDN必须要有一个正确的配置。

2.启用GZIP压缩

在一些CDN上,GZIP压缩只是一个标有 "启用压缩 "的复选框。这大概会减少一半的文件大小,你的用户需要下载文件才能使用你的网站,你的用户会因此而喜欢你。

3.使用较小的图像

这意味着既要降低分辨率(例如,摄像头的输出从4000x3000像素减少到网络的1000x750),又要通过压缩文件来减小尺寸。

如果你的网站使用WordPress,则有一些插件会在你上传图片时自动为你执行此操作。

在撰写博客文章时,我个人使用TinyJPG压缩图像。

https://tinyjpg.com/

4.减少页面发出的请求数

目标是减少加载页面顶部部分所需的请求数量。

这里有两种思维方式,你可以:

通过删除花哨的动画或不能改善网站体验的图像,减少整个页面上的请求数量。

或者,你可以通过使用延迟加载来推迟优先级不高的加载内容。

5.尽可能避免重定向

重定向会大大降低网站速度。使用响应式CSS并从一个域为你的网站提供服务,而不是为移动用户提供特殊的子域。

有些重定向是不可避免的,比如 www-> 根域 或 根域 ->www,但你的大部分流量不应该经历重定向来查看你的网站。

6.减少到第一个字节的时间

到第一个字节的时间是指你的浏览器在发出资源请求后,从服务器接收到第一个字节的数据所花费的时间。

有两个部分:

在服务器上花费的时间

发送数据所花费的时间

你可以通过优化你的服务器端渲染、数据库查询、API调用、负载平衡、你的应用程序的实际代码以及服务器的负载本身(特别是如果你使用的是廉价的虚拟主机——这将影响你的网站的性能),来改善你在服务器上花费的时间。

你可以使用CDN大大减少发送数据所花费的时间。

7.减少并删除阻止渲染的JavaScript

外部脚本(特别是那些用于营销的外部脚本)往往会写得很差,会阻止你的页面加载,直到它运行完毕。

你可以通过将外部脚本标记为异步来减少这种影响:

<script async src="https://example.com/external.js"></script>

你还可以延迟加载市场营销脚本,直到用户开始滚动为止:

window.addEventListener(

'scroll',

() =>

setTimeout(() => {

// 在此插入营销片段

}, 1000),

{ once: true }

);

8.缩小CSS和JS

Minifying是指使用工具来删除空格、换行符和缩短变量名。通常情况下,这将作为构建过程的一部分自动完成。

要缩小JavaScript,请查看UglifyJS。

http://lisperator.net/uglifyjs/

要缩小CSS,请查看cssnano。

9.删除未使用的CSS

自Chrome 59(2017年4月发布)以来,在Chrome DevTools中可以看到未使用的JS和CSS。

要看这个,打开DevTools,显示控制台抽屉(就是点击Esc时出现的那个烦人的东西),点击左下角的三个小点,打开 "Coverage",就可以看到。

点击带有重新加载图标的按钮将刷新页面,并审核CSS和JS的使用情况。

在Google Chrome浏览器中审核初始页面时,外观如下所示:

10.定期跟踪网站速度

在你的网站速度变慢的瞬间,修复网站速度问题就会容易得多。除此之外,如果你把检查网站速度作为一种习惯,那么修复网站速度慢的问题就会变成一件小得多的事情。

有免费的工具可以监视你网站的速度,其中的两个是WebPageTest和Google Lighthouse。这些工具的缺点是你需要记住在进行更改之前和之后都必须运行它们。

PerfBeacon是一项服务(由本文的作者创建),该服务定期运行Google Lighthouse,并让你随时跟踪网站的速度。

蓝蓝设计( www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 、平面设计服务

据悉,截至2019年12月31日,肯德基会员数量超过2.15亿,必胜客会员数量超过7000万,相比去年同比增长35%和33%。

付费会员卡持续受到消费者欢迎,在第四季度售出超过300万张,从付费会员卡项目推出以来已经累计售出1500万张,尊享卡带来的销售占比持续增加。

为什么会KFC付费会员发展如此迅速呢?有哪些值得我们学习的设计点呢?我们今天就来分析下。

上周末,孩子突然想吃肯德基,娃命难违,我们就去了家附近的KFC。点餐的时候,发现有个「亲子卡」活动,于是就好奇的了解了一下,看完之后,我就毫不犹豫地加入了亲子卡会员。

回到家后,职业病就犯了。开始思考「我为什么会开卡?是什么吸引了我呢?」,简单做下自我分析。

1. 用户需求

其实我不算是肯德基的忠实粉丝,吃肯德基的次数比较少,但是如果吃汉堡类的快餐,我首选肯德基。

我儿子才是真正的目标用户,因为他更喜欢吃肯德基,基本上1~2周就会吃一次。因此当考虑是否开卡时,我认为吃肯德基对我来说是强需求。

2. 消费场景

肯德基线下门店众多,特别是地铁、商场等人流量密集的场所。我家附近、孩子周末上课的地方都有肯德基门店,与孩子的生活轨迹重合度较高,到店就餐比较方便,无需外送费等额外消费。因此开卡后不存在消费障碍点。

3. 商品特点

肯德基的商品基本可以说老少咸宜,用户接受度较高,不会因为口味等问题,让孩子无法接受。

∂ç

抛开平台差异等因素,用户进行开卡决策时,最核心的问题就是「值不值得付费开卡」。这里面包含了2个关键因素,会员费和权益价值。

会员费是一定的,变动的是用户对权益价值的认知。亲子卡的权益有什么特点呢?

通过上图可以看出肯德基的亲子卡权益并不复杂,我将权益划分为四种类型,抽离出一个简单的权益模型,可以明显看出权益的分层设计。

开卡权益

作为开卡权益,也是最有吸引力的权益,就是免费享受价值68元的亲子桶。而「亲子卡」会员费是78元,基本保证了用户可以「一单回本」,消除了用户支付「会员费」时的回本担忧,很容易激发用户的开卡欲望。

日常权益

激起用户开卡欲望后,需要通过各种日常权益,提升权益的价值感。又可以促进用户到店消费,产生二次消费。肯德基采用了低价商品(冰淇淋/蛋挞)周末免费赠送的策略,可以更好的吸引用户到店使用消费。

关键节点权益

特定节日的消费行为,可以减少了用户的记忆负担,保证用户不容易忘记使用消费券。而在消费之后,用户也会产生独特的记忆点,提升对KFC的消费好感。另外半价权益进一步增强用户省钱认知。

推广权益

我之前偶尔会看到家长和小朋友聚在肯德基举行生日会,知道在肯德基有这项服务,但从未主动了解其中的细节。办卡之后,我主动了解了权益内容,从而对生日会有了更多的认知。

因此这项权益主要目的,或许是占领用户心智,鼓励更多的用户在肯德基举办生日会。

总结下亲子卡体验设计的特点:

开卡立享,增强用户获得感

肯德基「开卡立享」的形式,让用户认为自己免费吃了一顿,从而提高了开卡权益的价值感。同时对于「免费」获得套餐,用户也不会太计较亲子桶中的商品种类。

如果我们将「开卡立享」权益,换成「再付20元立享88元亲子桶」。用户可能就要考虑「又要付钱,这权益不咋地啊」,「还要再花费20元,总共要花掉98元,这顿饭超支了」等,「桶里有什么呢,是不是我喜欢吃的」等疑问,会增加用户决策过程中的阻碍点。

特定商品,减少用户思考

由于肯德基食品的普适性,开卡立享的亲子桶食物是特定的,用户不需要自选。也没有采用68元的优惠券、折扣等形式。因为特定的套餐可以减少用户选择和思考时间,缩短用户思考路径长度,避免思考过程中的用户流失。

权益简单化,快速决策

亲子卡权益数量不多,但是聚焦就餐核心权益,增强对用户的吸引力,同时方便用户理解。例如周末免费,半价商品等,里面没有复杂的计算公式,用户不需要过多的思考,就可以快速做出决策。

门店推广,清除开卡障碍点

肯德基到店消费,为产品推广提供了更多便利条件。当用户在开卡过程中遇到任何问题,都可以寻找店内工作人员得到快速解决,从而减少了用户的后顾之忧。例如我当时想要了解下「半价桶」价格是怎样的,直接咨询店内人员就解决了。

1. 拼多多&淘宝月卡

同样的设计也体现在拼多多、淘宝月卡中。面对下沉市场用户,两者都将权益简单化处理,通过简单直白的无门槛券、优惠红包作为卖点,主打「回本」、「30天未使用全部退款」等策略,对于平台新人、忠实用户都可以形成较强的吸引力,提升用户开卡转化率。

2. 天猫会员店

天猫会员店采用的是「券+新人价商品」的策略。

连续包季的会费是25元,而新人价商品的省钱金额基本可以保证用户「省回会费」。商品定价主要采用1元新人价的形式,基本消除了用户的价格疑虑,保证用户不需要各大平台比价,减少用户比价过程中的流失。

另外新人价商品主要是普适性很强的生活快销品,作为生活必需品,可囤货、消耗快,用户在商品选择时不会消耗过多的精力。

用户一旦开卡后,形成了沉没成本,每月多种规格的满减券又可以提升用户的消费频率,从而提升商品转化率。

付费会员在各个行业领域都在快速发展,而且衍生出了多种付费类型,例如主打权益价值、追求丰富权益的淘宝「88会员」、京东「PLUS会员」,主打省钱的拼多多「省钱月卡」、淘宝「红包省钱卡」,还有「付费会员制」的天猫会员店等。

无论哪种付费会员产品,开卡率都是产品的核心指标。而在体验设计上,我们需要减少用户的开卡阻力,增强用户的权益感知,缩短用户的思考路径,从而更好地为商业赋能。

文章来源:优设 作者:子牧设计笔谈

世界和技术正在飞速发展,每年都会影响设计趋势的走向。作为设计师,我们需要了解现有和即将到来的设计趋势,不断学习,改进和扩大我们的知识储备,以便与时俱进。

根据研究、经验和观察,我们非常仔细地选择了2020年应该注意的8种UI / UX设计趋势。那就让我们开始吧~

通过对插图,或者让插图进行运动,可以使我们的设计脱颖而出,并使其栩栩如生-增加额外的细节和个性。

微交互完美证明了:着重于细节和发扬这些细节可能会大大改善你的APP的用户体验,并将使之更高能/更。

新的Web浏览器功能为3D图形打开了大门,作为设计师可以在现代Web和移动界面中创造和实现惊人的3D图形。

游戏行业常将创新、和新技术带入产品设计中。

在AR空间中,有无数令人兴奋的体验机会。AR的UI设计将成为2020年的主要趋势之一,因此,作为设计师,我们应该做好准备,并主动在创建AR体验时学习新的工具和原理。

VR / AR技术的增长,以及最流行的设计平台上显示的那些优秀的设计告诉我们:设计趋势可能会使拟物设计在2020年卷土重来,但这一次,它会加入更多现代时尚。

非对称布局有很大的创造空间,不过创建优秀的非对称布局需要我们有一定的经验和时间去处理它。

讲故事就是以最佳的信息和创意方式将数据传输给用户。讲故事也是一种出色而有效的营销工具,可以极大地提高你的产品/服务的销售额。

插画在产品设计中已经存在了很长时间。最近几年的发展更是令人瞩目。插画作为非常流行的设计元素,为我们产品的整体UX添加了「自然的感觉」和「人性化的感觉」。插画也是吸引注意力的焦点:通过对这些插画进行动效的展示,可以使我们的产品栩栩如生,并使它们脱颖而出-增加更多的细节和个性。

欢迎来到我们的商店!

入职动画

动效展示的另一个好处是可以吸引用户的注意力并使用户与您的产品互动。动画也是讲述您的品牌、产品或服务故事的最有效方法之一。

微交互几乎存在于每个APP或网站中。每次打开喜欢的APP时,你都会看到它们。例如,Facebook有大量不同的微交互,其中「赞」功能就是一个很好的例子。虽然有时我们甚至不会特意感知到它的存在,因为它非常明显的、自然的「融合」到用户界面中去了。但是如果你从界面中删除它们,你将很快意识到,某些重要的功能丢失了。

菜单切换关闭动画

标签栏活动动画

一般来说,在UI / UX设计中,有时即使很小的更改也可能产生巨大的影响。微交互完美证明了细节和发扬它们可能会大大改善你的APP的整体用户体验,并将其置于更高能/更的层次。在每一年,每种新设备都会带来新的创造全新的微交互的机会,当然,2020年也不例外。

3D图形几乎无处不在-在电影,视频游戏,街头广告中。3D图形是几十年前才被引入到产品设计中的,从那时起,它已经得到了极大到改善,并得到了高速的发展。移动和网络技术也在快速增长。新的Web浏览器功能为3D图形打开了大门,我们作为设计师可以在现代Web和移动界面中创建和实现炫目的3D图形。

3D翻转菜单

汽车健康报告用户界面

创建3D图形并将其实现到Web和移动界面中需要一些特定的技能和大量的工作,但是通常结果是非常有意义的。

Apple AirPods Pro登陆页面

3D图形以一种更具交互性和吸引力的方式来展示产品或服务:例如,可以以360度演示方式查看3D图形,从而改善了产品的用户体验。

在2020年,更多的品牌将使用3D模型来展示产品或服务,打通线上线下,以模拟现实世界(店内)的购物体验。

2019年对于VR来说,是重要的一年。在过去的几年,我们见证了VR技术的发展和其不可思议的效果,其中大部分是在游戏行业。游戏行业通常会首先在产品设计中引入创新和新技术。研究证明VR也不例外,2019年Oculus Quest推出后,其他行业也尝试了很多可能性。Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)已经测试了令人兴奋的手部交互功能,并于2020年初正式宣布了Quest的手部跟踪更新!

Oculus Quest-手互动功能

PlayStation虚拟现实网站设计

索尼和微软将在2020年发布其新一代游戏机。这些将为虚拟现实技术带来很多机遇和增长空间。

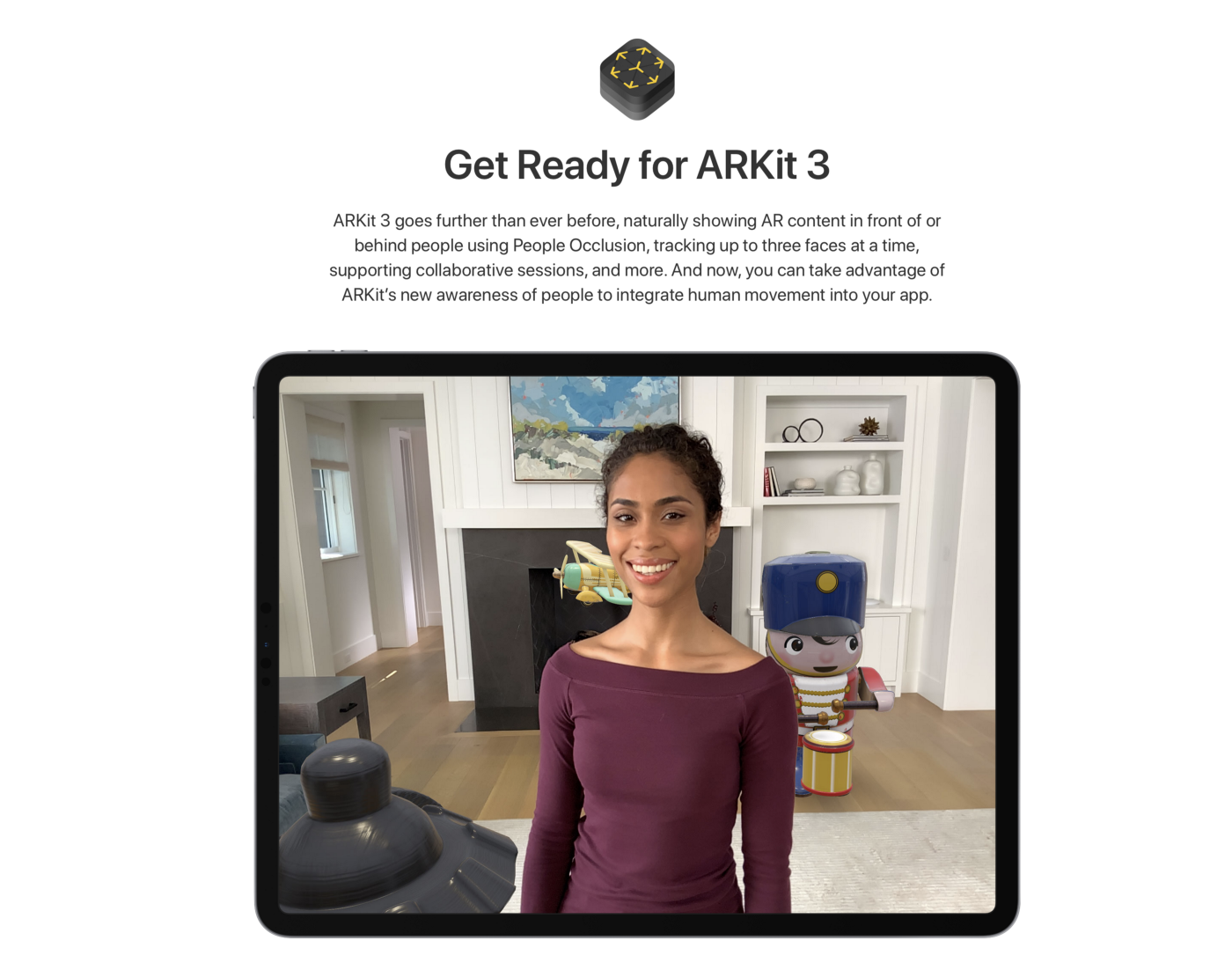

过去几年中,我们看到了AR的许多发展和改进。世界领先的科技公司在AR开发方面投入了数百万美元,我们应该期望在2020年行业会扩展和发展此项技术。甚至苹果公司也推出了自己的AR工具包ARKIT 3,以帮助设计人员和开发人员构建基于AR的产品。

ARKit 3 苹果

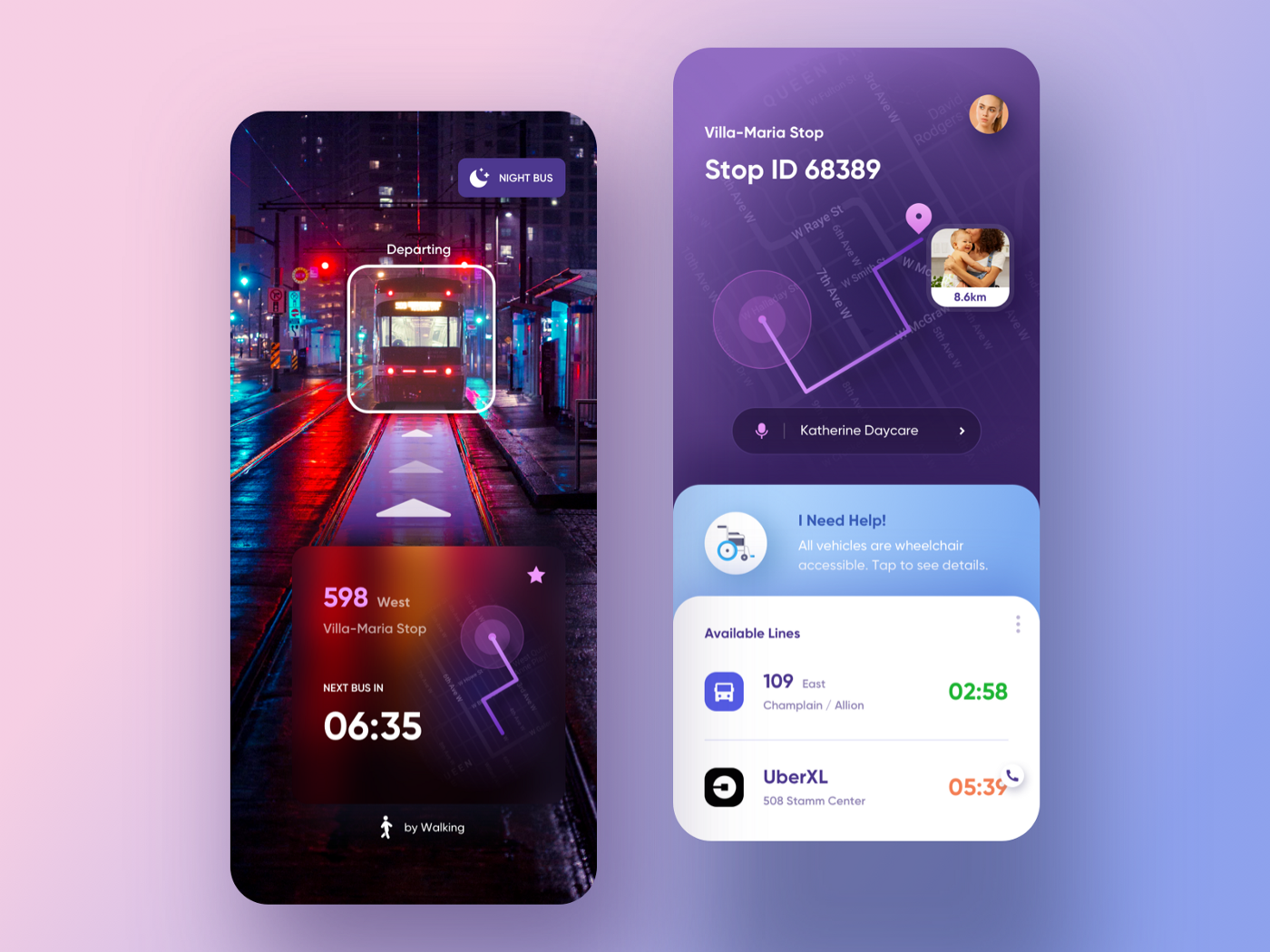

公共交通应用

Nathan Riley的植物之家AR概念

在AR空间中,有无数令人兴奋的体验机会。AR的UI设计将成为2020年的主要趋势之一,因此,作为设计师,我们应该做好准备,并主动在创建AR体验时学习新的工具和原理。

一般来说,拟物设计是指以逼真的样式/方式创建的设计元素,以匹配现实生活中的对象。VR / AR技术的增长和最流行的设计平台(Dribbble,Behance等)上显示的设计趋势显示:拟物设计可能会在2020年卷土重来,但这一次,它会加入更多现代时尚。同时有了一个略作修改的名称:“新拟物” (也称为Neumorphism)。

Skeuomorph手机银行的黑暗模式

音乐播放器

睡眠周期应用程序

我们可能已经注意到:「新拟物设计」代表非常详细和的设计风格。高光,阴影,发光都被运用在设计中去。他们对细节的关注令人非常印象深刻。这已经启发了来自世界各地的许多设计师,并且很有可能成为2020年最大的UI设计趋势。

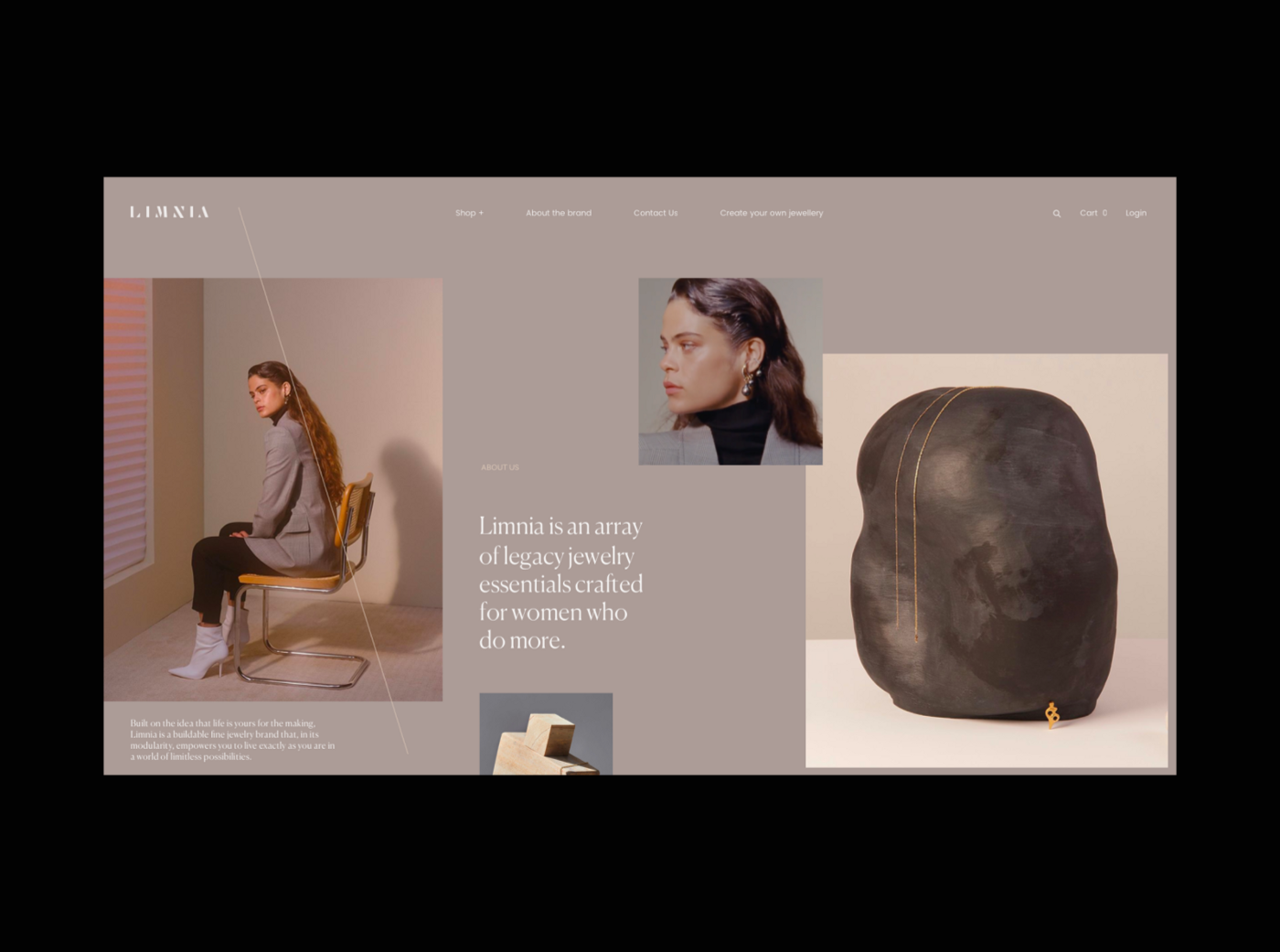

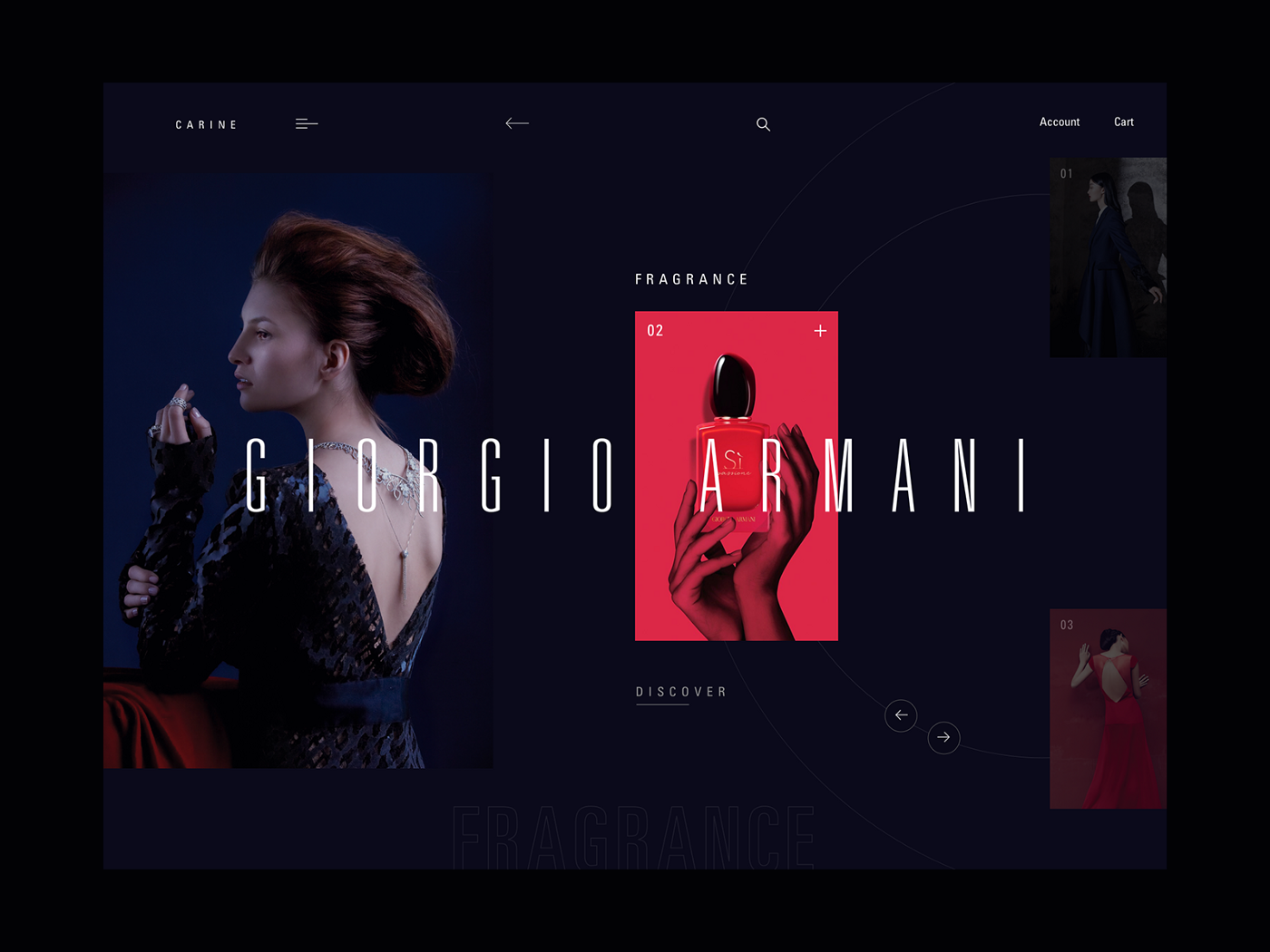

在过去的几年中,我们注意到产品设计中大量使用不对称布局。基于 传统/模板 的布局渐渐消失。2020年将依旧如此,因为这一趋势将继续保持。正确使用非对称布局会为我们的设计增加很多特征、动态和个性,或许它们将不再拘泥于模板。

Limnia高级珠宝首饰网格

卡琳时装商店

创建非对称布局时、有很大的创造空间。尽管创建成功的非对称布局需要一定的经验和时间、将元素随机放置在网格上当然是不行的) 此外,应谨慎使用和实现它们-因为我们要始终牢记用户的需求:我们不希望用户使用我们产品的时候感到困惑。

故事在产品设计中的用户体验中扮演着非常重要的角色。可能会在登录页面上经常看到它们,作为对品牌,产品或新功能的介绍。讲故事就是以最佳的信息和创意方式将数据传输给用户。这可以通过「版权(品牌)保护」与「强大而平衡的视觉等级」(印刷术,插图,高质量照片,大胆的色彩,动画和交互式元素)混合来实现。

讲故事就是以最佳的信息和创意方式将数据传输给用户。

「本周青年实验室」页面故事动画

讲故事确实有助于在品牌和用户之间建立积极的情感和关系。讲故事还可以使您的品牌更令人难忘,并使用户觉得他们是我们产品或服务的一部分,因此他们希望与他们建立联系。话虽如此,讲故事还是一种出色而有效的营销工具,可能会大大提高您的产品/服务的销售额。作为非常成功的工具,讲故事将在2020年继续并扩大。

蓝蓝设计( www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 、平面设计服务

文章来源:站酷 作者:一个辛普森

了解如何使用JavaScript中的Cache API缓存资源。

Cache API允许服务工作者对要缓存的资源(HTML页面、CSS、JavaScript文件、图片、JSON等)进行控制。通过Cache API,服务工作者可以缓存资源以供脱机使用,并在以后检索它们。

检测Cache支持

检查 caches 对象在 window 中是否可用。

let isCacheSupported = 'caches' in window;

caches 是 CacheStorage 的一个实例。

创建/初始化Cache

我们可以使用 open 方法创建一个具有 name 的缓存,这将返回 promise。如果缓存已经存在,则不会创建新的缓存。

caches.open('cacheName').then( cache => {

});

你不能访问为其他源(域)设置的缓存。

你正在创建的缓存将为你的域创建。

你可以为同一个域添加多个缓存,可以通过 caches.keys() 访问。

将项目添加到缓存

可以使用三种方法 add,addAll,set 来缓存资源。 add() 和 addAll() 方法自动获取资源并对其进行缓存,而在 set 方法中,我们将获取数据并设置缓存。

add

let cacheName = 'userSettings';

let url = '/api/get/usersettings';

caches.open(cacheName).then( cache => {

cache.add(url).then( () => {

console.log("Data cached ")

});

});

在上面的代码中,内部对 /api/get/usersettings url的请求已发送到服务器,一旦接收到数据,响应将被缓存。

addAll

addAll 接受URL数组,并在缓存所有资源时返回Promise。

let urls = ['/get/userSettings?userId=1', '/get/userDetails'];

caches.open(cacheName).then( cache => {

cache.addAll(urls).then( () => {

console.log("Data cached ")

});

});

Cache.add/Cache.addAll 不缓存 Response.status 值不在200范围内的响应,Cache.put 可以让你存储任何请求/响应对。

put

put 为当前的 Cache 对象添加一个key/value对,在 put 中,我们需要手动获取请求并设置值。

注意:put() 将覆盖先前存储在高速缓存中与请求匹配的任何键/值对。

let cacheName = 'userSettings';

let url = '/api/get/userSettings';

fetch(url).then(res => {

return caches.open(cacheName).then(cache => {

return cache.put(url, res);

})

})

从缓存中检索

使用 cache.match() 可以得到存储到URL的 Response。

const cacheName = 'userSettings'

const url = '/api/get/userSettings'

caches.open(cacheName).then(cache => {

cache.match(url).then(settings => {

console.log(settings);

}

});

settings 是一个响应对象,它看起来像

Response {

body: (...),

bodyUsed: false,

headers: Headers,

ok: true,

status: 200,

statusText: "OK",

type: "basic",

url: "https://test.com/api/get/userSettings"

}

检索缓存中的所有项目

cache 对象包含 keys 方法,这些方法将拥有当前缓存对象的所有url。

caches.open(cacheName).then( (cache) => {

cache.keys().then((arrayOfRequest) => {

console.log(arrayOfRequest); // [Request, Request]

});

});

arrayOfRequest是一个Request对象数组,其中包含有关请求的所有详细信息。

检索所有缓存

caches.keys().then(keys => {

// keys是一个数组,其中包含键的列表

})

从缓存中删除项目

可以对 cache 对象使用 delete 方法来删除特定的缓存请求。

let cacheName = userSettings;

let urlToDelete = '/api/get/userSettings';

caches.open(cacheName).then(cache => {

cache.delete(urlToDelete)

})

完全删除缓存

caches.delete(cacheName).then(() => {

console.log('Cache successfully deleted!');

})

蓝蓝设计( www.lanlanwork.com )是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的UI界面设计、BS界面设计 、 cs界面设计 、 ipad界面设计 、 包装设计 、 图标定制 、 用户体验 、交互设计、 网站建设 、平面设计服务

蓝蓝设计的小编 http://www.lanlanwork.com