几何字体,总给人 “理性、规整” 的第一印象 —— 方的框架、圆的弧度、直的线条,似乎只需拼接基础图形就能完成。但真正优秀的几何字体,从来不是 “冰冷的图形组合”,而是藏着比例、惯性、情感的 “细节艺术品”。印尼设计师 Martin_K 在几何字体设计中,用 “蛇” 字的负空间勾勒、“感恩节” 的属性叠加,为我们揭开了关键:

几何字体的丰富度,藏在对结构的拆解、对细节的精准把控,以及对 “理性图形” 与 “感性表达” 的平衡里。

几何字体的核心优势,在于 “用图形规律简化文字结构”,但这并不意味着 “随意拼接”—— 精准的比例、清晰的空间关系,才是让文字既符合几何属性,又具备识别性的基础。Martin_K 以 “蛇” 字设计为例,展示了从 “空白” 到 “骨架” 的严谨过程:

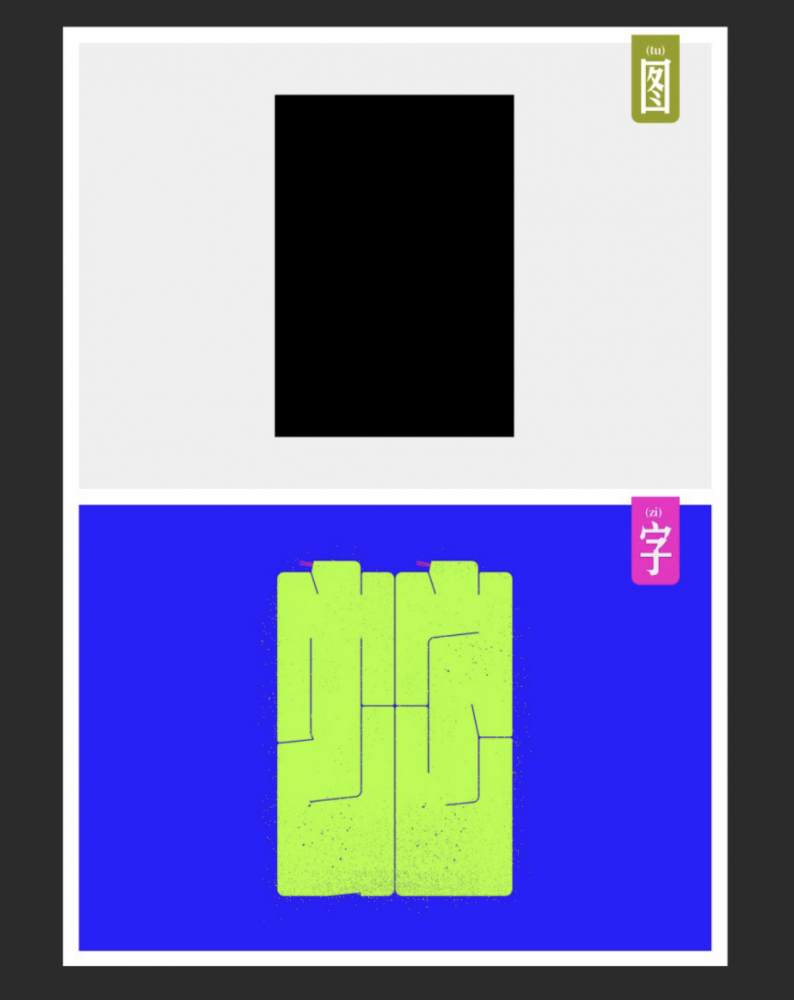

设计的第一步,不是直接画笔画,而是为文字找 “生长的容器”。以 A4 尺寸矩形为基础,结合 “蛇” 在十二生肖中排第 6 的文化属性,将 “6” 设为核心基数:用 6px 路径勾勒负空间,竖笔画长度设为 120px(6×20),横笔画设为 60px 或 30px(6×10 或 6×5)。这种 “基数倍率” 的设定,让文字的笔画长短、间距宽窄都有了统一标准,避免了视觉上的 “杂乱感”。

更关键的是,矩形并非 “平均分”—— 而是沿水平、垂直中心划分后,根据 “蛇” 字的左右结构(“虫”+“它”)调整空间占比。比如 “虫” 字旁需预留更多垂直空间,“它” 字旁则需平衡横向长度,这种 “按需分配” 的空间逻辑,让文字在几何框架里依然 “舒展不拥挤”。

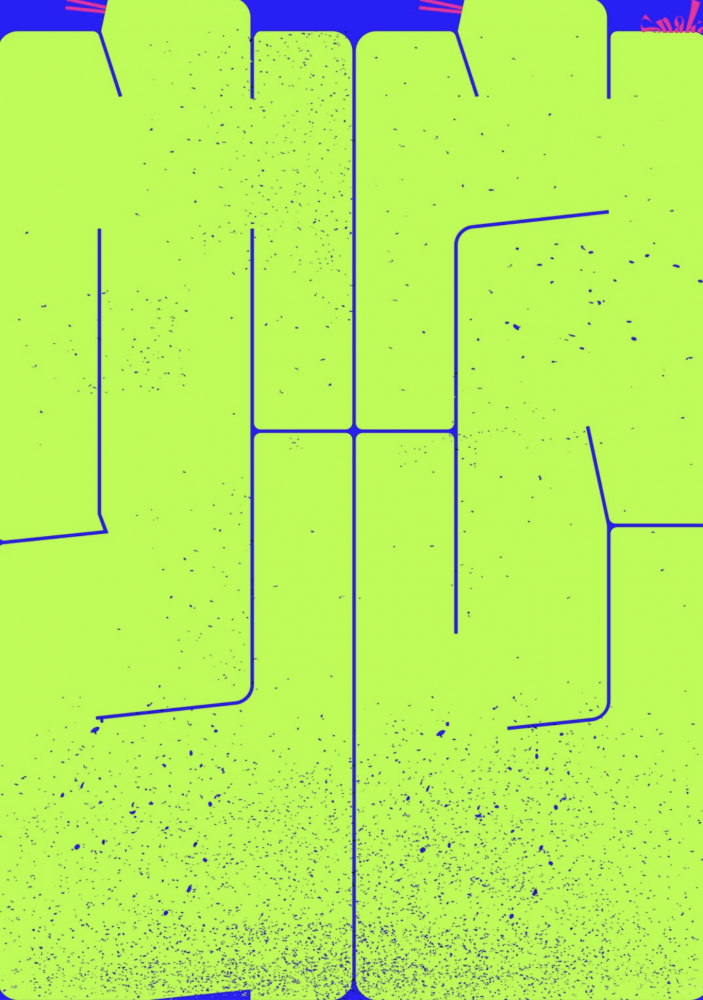

传统字体设计常从 “正笔画” 入手,而几何字体更适合用 “负空间” 找结构 —— 先画出文字之外的空白区域,再反向确定笔画的轮廓。以 “蛇” 字为例,用 6px 线条勾勒出 “虫” 字旁的竖笔与 “它” 字旁的弯钩之间的空白,再根据空白形状调整笔画的走向:比如 “虫” 字旁的口部,通过负空间的矩形轮廓,反推出笔画的直角边界;“它” 字旁的弯钩,通过负空间的弧形,确定笔画的弧度大小。

这种方法的优势在于:能更直观地把控文字的整体平衡。比如 “蛇” 字容易出现 “重心下垂” 的问题,通过负空间勾勒时,可直接将左边拐角的交集点上移、右边竖笔顶部对齐中心横线,从根源上调整重心,让文字站稳 “视觉立场”。

纯几何线条会让文字显得僵硬,而 “书写惯性” 是打破僵硬的关键。Martin_K 在 “蛇” 字设计中,为顶部左边垂直线做 12 度倾斜,水平横线做 6 度倾斜 —— 这并非随意调整,而是模拟手写时 “下笔的力度惯性”:手写 “蛇” 字时,顶部竖笔会自然向右倾斜,横线则因手腕发力有轻微上扬,这种 “几何线条 + 书写倾斜” 的结合,让文字瞬间有了 “动态感”。

类似的逻辑也适用于其他文字:比如设计 “斜” 字时,可将撇笔做 5 度倾斜,模拟手写时 “从右上到左下” 的运笔轨迹;设计 “正” 字时,可将横笔做 2 度微倾,避免绝对水平带来的 “呆板感”。

如果说 “骨架” 决定了文字的 “工整度”,那 “细节” 就是赋予文字 “性格” 的关键。从圆角的大小到颗粒的分布,从元素的融入到色彩的选择,每一处细微调整,都能让几何字体从 “千篇一律” 变得 “独一无二”。

圆角是几何字体最常用的细节手法,但绝非 “所有角落都用同一种圆角”。Martin_K 在 “蛇” 字设计中,先对整体笔画做 6px 圆角处理,再根据 “视觉差” 优化局部:内部狭窄区域(如 “虫” 字旁口部内侧)改为 5px 圆角,避免因空间不足导致的 “拥挤感”;笔画交集的尖锐处(如 “它” 字旁弯钩与横笔的交点)改为 2px 圆角,保留几何的锐利感同时避免刺眼。

这种 “圆角分级” 的逻辑,本质是 “贴合空间需求”:宽绰的外部用大圆角增加柔和感,狭窄的内部用小圆角保证识别性,让文字的每个角落都 “恰到好处”。

几何字体容易显得 “光滑无层次”,而 “颗粒感” 能为其增添 “材质质感”。Martin_K 的做法是:将文字路径复制一层,转为颗粒笔刷后,按 “上少下多” 的原则调整颗粒分布 —— 顶部颗粒稀疏,模拟 “光线照射下的高光感”;底部颗粒密集,模拟 “阴影处的厚重感”,再对文字层进行布尔运算切除多余颗粒,最后在边缘保留少量颗粒,让文字像 “印在粗纸面上” 一样有触感。

除了颗粒,还可尝试其他质感:比如设计 “金属风” 几何字体时,用渐变 + 细线条模拟金属划痕;设计 “手写风” 几何字体时,用不规则的虚线代替实线,模拟铅笔的笔触。

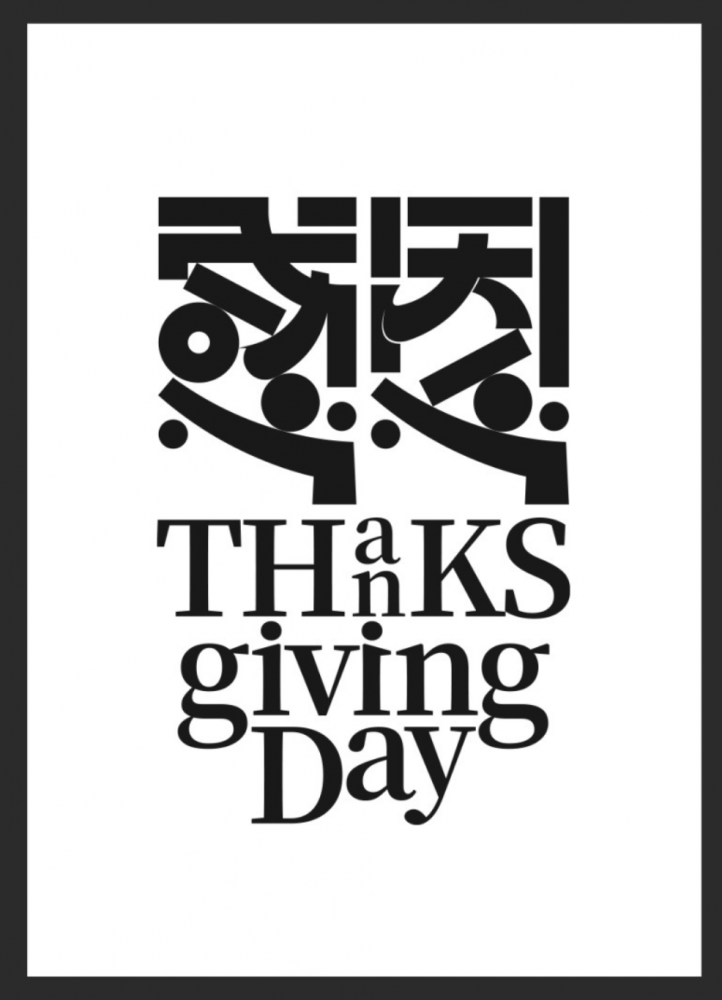

几何字体的细节,还可以与 “主题属性” 结合,让文字成为 “信息载体”。比如 “蛇” 字设计中,Martin_K 在笔画末端加入 12 度倾斜的 “蛇信” 元素 —— 用三角形线条模拟蛇吐信的形态,既贴合 “蛇” 的主题,又不破坏几何字体的整体感;而在 “感恩节” 字体设计中,他将 “口” 字旁和 “点” 字旁替换为圆形,呼应 “西方几何化视觉语言”,同时用 “心” 字旁的弧形线条体现 “感恩于心” 的柔软,实现 “外方内柔” 的情感表达。

这种 “主题元素融入” 的关键是 “不突兀”:元素的形态要符合几何逻辑(比如蛇信用三角形,圆形代替口字旁),尺寸要与笔画比例协调(蛇信长度不超过竖笔的 1/3),让细节成为 “锦上添花” 而非 “画蛇添足”。

除了从 “图形到文字” 的设计路径,还可以先搭建文字的基础结构,再通过 “几何属性叠加” 丰富细节 —— 这种方法更适合需要 “主题表达” 的字体设计,比如节日字体、品牌字体等。Martin_K 以 “感恩节” 字体为例,展示了 “属性叠加” 的核心思路:

设计前先明确文字的 “核心气质”:“感恩节” 需要传递 “温暖、感恩、西方属性”,由此拆解出关键词:西方(几何化视觉)、第 4 个星期四(数字 4 为灵感)、感恩于心(内柔外刚)。基于这些关键词,确定设计规则:笔画粗细用 40px(4×10),“口”“点” 用圆形替换,“心” 字旁做弧形处理,让每个设计决策都有 “主题依据”。

几何化不代表 “放弃书写逻辑”。在 “感恩节” 的 “感” 字设计中,将撇笔做 “由细到粗” 的过渡,模拟手写时 “下笔重、收笔轻” 的力道;在 “恩” 字设计中,将内部的撇笔与竖笔做 “连笔重组”,贴合手写时 “笔画衔接的惯性”。这种 “几何结构 + 书写属性” 的叠加,让文字既有几何的规整,又有手写的流畅。

属性叠加后,容易出现 “笔画拥挤” 的问题,此时需要通过 “负空间调整” 优化平衡。比如 “感” 字右上角的 “点” 字旁,收缩尺寸预留更多负空间,避免与邻近横笔重叠;“恩” 字顶部横笔调整对齐方式,让内部 “大” 字旁的负空间更舒展。负空间的优化,就像给文字 “呼吸的间隙”,让多元属性叠加后依然 “清晰不杂乱”。

很多人觉得几何字体 “简单”,是因为只看到了 “方、圆、直” 的表面;而真正的设计难点,在于用理性的几何逻辑,承载感性的细节表达 —— 比例的设定要符合视觉规律,倾斜的角度要贴合书写惯性,圆角的大小要兼顾空间与情感,元素的融入要呼应主题与故事。

正如 Martin_K 的设计所示:“蛇” 字的颗粒感不是随意添加,而是为了模拟蛇鳞的质感;“感恩节” 的圆形不是单纯的几何图形,而是为了传递温暖的情感。几何字体的细节,从来不是 “越多越好”,而是 “每一处都恰到好处”—— 让文字在工整中藏着巧思,在理性中带着温度,这才是几何字体设计的真正魅力。