打开一款 B 端数据监控平台,若满眼都是高饱和的红橙黄绿,你会因信息杂乱无法专注;使用一款儿童 APP,若通篇是沉闷的灰黑色,孩子会因缺乏吸引力迅速离开。这些设计 “翻车” 的背后,本质是对色彩的认知偏差 —— 色彩从来不是 “装饰元素”,而是传递信息、引导情绪、塑造体验的 “核心语言”。

尤其在界面设计中,色彩的影响力远超视觉层面:它能让 B 端用户高效处理业务,也能让 C 端用户产生情感共鸣;能强化品牌记忆,也能避免用户认知混乱。本文将从色彩的基础逻辑出发,拆解其在不同场景(尤其是 B 端设计)中的应用方法,帮你掌握让界面 “既好看又好用” 的色彩技巧。

在动手调色前,必须先搞懂色彩的 “基本规则”—— 就像学画画要先懂三原色,做界面设计要先掌握色彩的定义、属性与模型,这是避免 “凭感觉配色” 的关键。

色彩不是单一维度的 “视觉感受”,而是多学科视角下的综合概念,不同角度的理解直接影响设计决策:

- 物理学视角:色彩是光的 “反射游戏”—— 物体吸收部分波长的光,反射剩余波长,比如树叶反射绿光、吸收其他光,所以我们看到绿色。这解释了为什么屏幕在强光下会 “看不清”(强光干扰了反射光的识别);

- 心理学视角:色彩是情绪的 “触发器”—— 红色让人兴奋,蓝色让人平静,这也是快餐品牌爱用红、B 端产品爱用蓝的核心原因;

- 设计学视角:色彩是信息的 “分类标签”—— 用红色标错误、绿色标成功、橙色标提醒,让用户不用读文字就能快速判断状态;

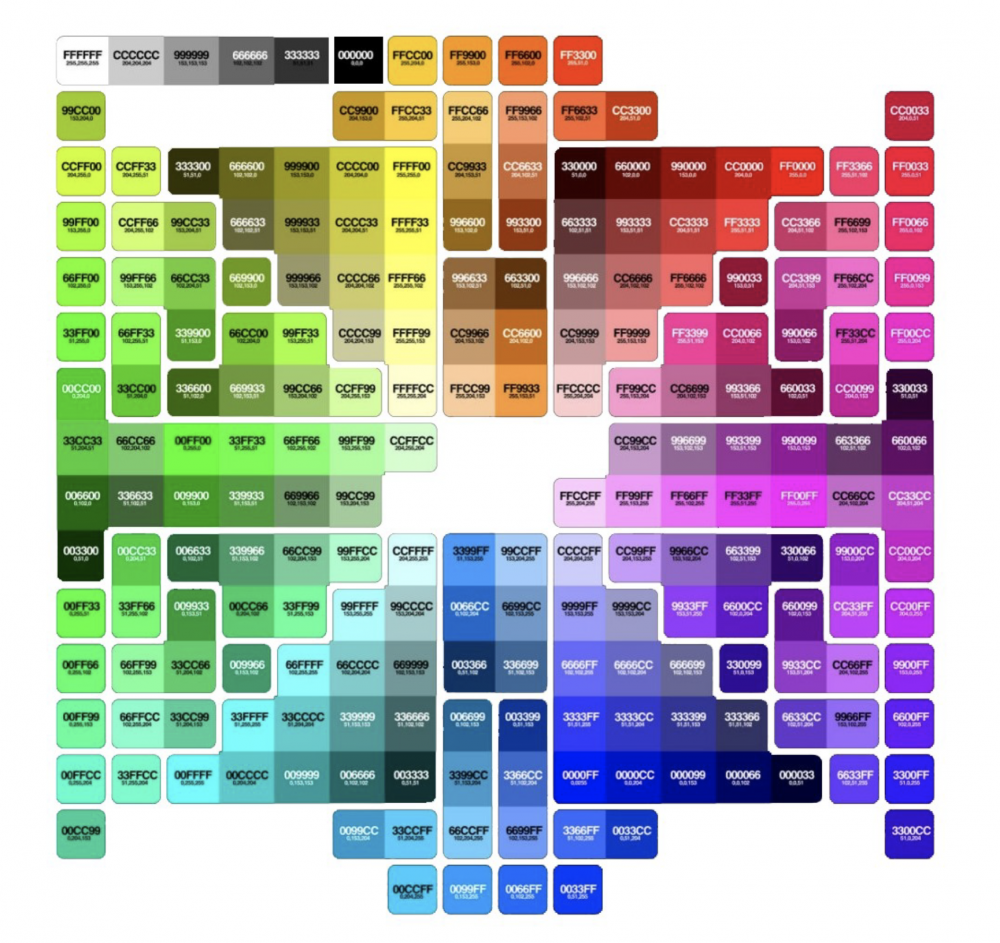

- 计算机视角:色彩是可量化的 “数值代码”—— 比如 RGB(255,0,0)代表红色,CMYK(0,100,100,0)代表红色,这是设计落地的技术基础。

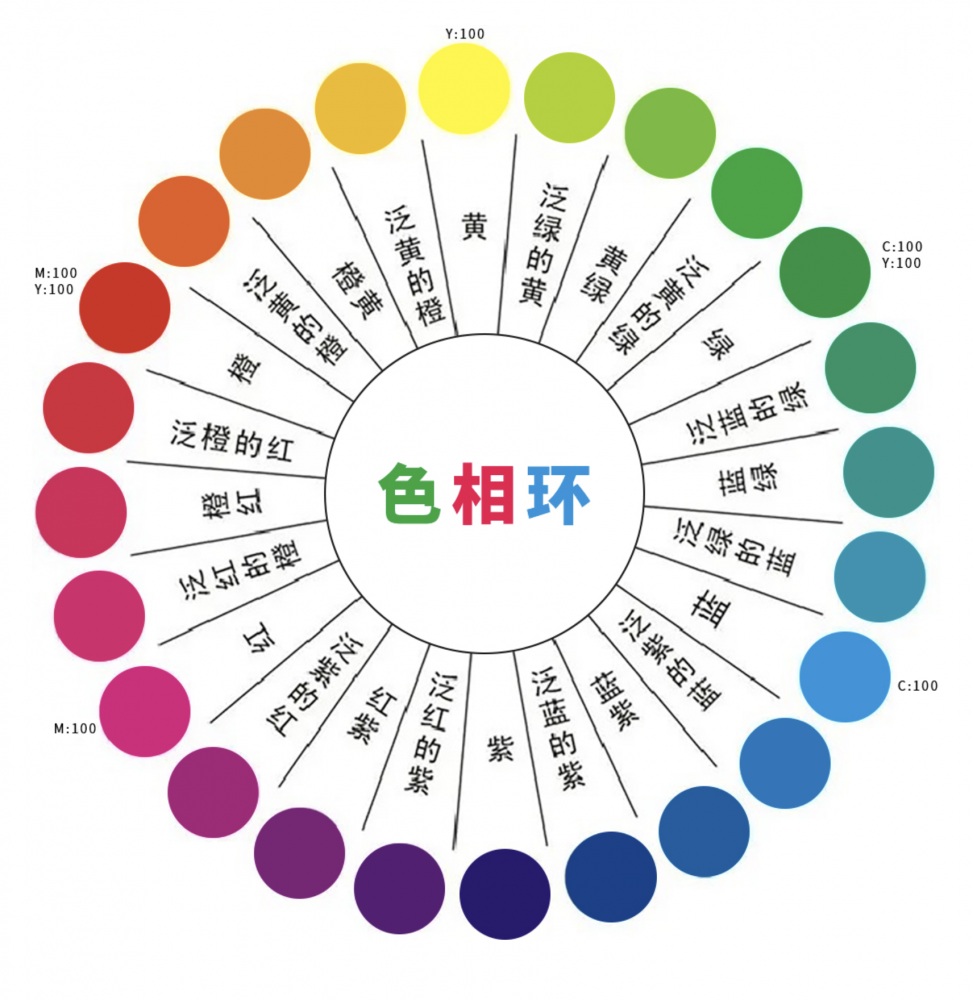

任何颜色都能通过 “色相、明度、饱和度” 三个维度精准描述,就像用 “身高、体重、肤色” 描述一个人的外形,三者共同决定色彩的最终呈现:

- 色相(Hue):色彩的 “名字”,是红、橙、黄、绿等不同颜色的本质区别。比如 “天空蓝” 和 “海军蓝” 的色相都是蓝,但其他属性不同;

- 明度(Brightness):色彩的 “明暗程度”—— 同一色相下,加白会提高明度(如浅红),加黑会降低明度(如深红)。设计中常用明度区分信息层级,比如标题用深灰、正文用中灰、注释用浅灰;

- 饱和度(Saturation):色彩的 “纯净度”—— 饱和度越高,颜色越鲜艳(如正红);饱和度越低,颜色越接近灰色(如灰红)。B 端设计中常用低饱和度色做背景,高饱和度色做重点突出(如按钮、告警提示)。

举个例子:设计 “提交成功” 的提示框,选择绿色(色相),用中明度(避免太亮刺眼)、中高饱和度(确保醒目),既能传递 “成功” 的积极信号,又不会干扰用户注意力。

不同设计场景需要用不同的色彩模型,选对模型能避免 “设计效果与落地效果脱节”(比如屏幕上的鲜艳颜色,印刷后变得灰暗):

- HSB 模型:设计师的 “调色板”

H(色相)、S(饱和度)、B(亮度)直接对应人眼对色彩的感知,操作直观 —— 比如想做一套同色系绿色,只需固定 H 值(如 120°),调整 S 和 B 的数值,就能生成从浅绿到深绿的渐变,适合界面中的同色系搭配(如数据卡片、图表)。

- RGB 模型:屏幕显示的 “语言”

基于 “光的加法混合”(红 + 绿 + 蓝叠加出不同颜色),是手机、电脑等电子屏幕的标准模型,数值范围 0-255(如白色 RGB (255,255,255),黑色 RGB (0,0,0))。设计界面时默认用 RGB,确保在屏幕上呈现准确色彩。

- CMYK 模型:印刷的 “标准”

基于 “颜料的减法混合”(青 + 品红 + 黄 + 黑叠加出不同颜色),是海报、手册等印刷品的专用模型。如果设计需要印刷(如 B 端产品的操作手册),必须将 RGB 转为 CMYK,否则会出现 “色差”(比如 RGB 的亮蓝色,印刷后可能偏暗)。

三者的核心区别:RGB 是 “发光” 的色彩(越混合越亮),CMYK 是 “吸光” 的色彩(越混合越暗),HSB 是 “调节” 的工具(方便设计师调色)。

每种颜色都有其 “默认情感标签”,就像不同的人有不同的性格 —— 用对颜色能让界面 “说话”,用错则会传递混乱信息。以下是 8 种核心颜色的语意与设计应用:

- 语意:热情、紧急、警告,也象征行动(如 “立即购买”);

- 应用场景:错误提示(如 “登录失败”)、删除按钮、告警信息(如 “设备故障”)、需要强调的行动按钮(如快餐品牌的 “立即下单”);

- 案例:肯德基官网用红色做主色,既唤醒食欲,又让 “立即落单” 按钮在页面中脱颖而出,符合快餐 “快速转化” 的需求。

- 语意:阳光、友好、创造力,比红色柔和,比黄色更有活力;

- 应用场景:次要行动按钮(如 “查看更多”)、进度提示(如 “加载中”)、面向年轻用户的产品(如工具类 APP);

- 案例:百度网盘登录界面用橙色,既避免了红色的压迫感,又通过温暖的色调缓解用户 “登录” 时的紧张感,传递 “友好服务” 的定位。

- 语意:快乐、明亮、智慧,视觉冲击力强,易吸引注意力;

- 应用场景:儿童产品(如早教 APP)、提示性信息(如 “新消息”)、需要突出的次要信息;

- 案例:叫叫阅读 APP 用高饱和黄色做主色,既符合儿童 “喜欢鲜艳色彩” 的特点,又传递 “快乐阅读” 的产品理念,让孩子主动停留。

- 语意:平静、健康、成功,象征 “安全与生长”;

- 应用场景:成功提示(如 “支付完成”)、健康类产品(如运动 APP)、环保主题、B 端产品的 “正常状态”(如设备在线);

- 案例:青椒云用绿色做主色,既契合 “云服务” 的科技感,又通过绿色传递 “安全、稳定” 的认知,吸引需要可靠云服务的创意工作者。

- 语意:清新、理智、沉稳,兼具蓝色的专业和绿色的生机;

- 应用场景:医疗健康(如牙科诊所)、科技产品、需要传递 “可靠 + 活力” 的品牌;

- 案例:日本某牙医诊所官网用青色,既通过理性的色调传递 “专业治疗” 的信任感,又用清新感缓解患者 “看牙” 的焦虑,符合医疗场景的需求。

- 语意:冷静、信任、专业,是科技感与可靠性的代名词;

- 应用场景:B 端产品(如数据监控平台、企业软件)、金融产品、云服务(如网盘、云电脑);

- 案例:123 云盘用蓝色做主色,既符合用户对 “存储安全” 的核心需求,又通过蓝色的专业感强化 “可靠服务” 的认知,避免用户对 “数据安全” 的担忧。

- 语意:神秘、高贵、浪漫,自带 “精致感”;

- 应用场景:女性向产品(如美柚)、高端服务(如奢侈品官网)、创意类产品;

- 案例:美柚内部管理系统用紫色,既契合其 “女性用户为主” 的核心群体,又通过优雅的色调传递 “贴心服务” 的定位,区别于传统管理系统的沉闷感。

- 语意:纯净、简洁、空白,象征 “无干扰”;

- 应用场景:界面背景、卡片底色、需要突出其他元素的区域;

- 案例:熊掌 ID 登录界面用大面积白色,既让 “登录表单” 成为视觉焦点,又传递 “简洁、可靠” 的品牌感,避免多余色彩干扰用户操作。

色彩没有 “绝对的好坏”,只有 “场景的适配性”—— 同样是红色,在商场能刺激消费,在 B 端却会让用户焦虑。以下是两种典型场景的色彩逻辑:

商场的核心目标是 “吸引人流、促进停留与购买”,色彩设计需围绕 “唤醒情绪、区分区域、引导行动” 展开:

- 吸引注意力:鲜艳的色彩(如红色、黄色)能在街道中脱颖而出,比如昌河购物中心的外墙插画用高饱和色彩,让路人远远就能注意到;

- 营造愉悦氛围:明亮的色彩(如橙色、粉色)能激发积极情绪,星沙永旺梦乐城将美食元素放大并搭配多彩插画,让顾客忍不住拍照分享,延长停留时间;

- 引导消费行为:用不同色彩区分区域 —— 餐饮区用红色 / 橙色唤醒食欲,服装区用柔和的米色 / 浅蓝提升质感,促销区用黄色突出 “限时优惠”,帮助顾客快速找到目标区域。

B 端产品的核心目标是 “帮助用户高效完成业务”,色彩设计需围绕 “减少焦虑、传递专业、区分信息” 展开,这也是蓝色成为 B 端 “主流色” 的原因:

- 视觉特性:稳定且专业

蓝色不会像红色那样刺激眼球,也不会像黄色那样过于跳跃,能让用户长时间使用时保持平静。嘉为科技作为科技公司,官网和产品长期用 “科技蓝”,既传递 “专业可靠” 的形象,又符合企业用户对 “稳定性” 的需求。

- 心理影响:减少焦虑,提升专注

B 端用户常需处理复杂数据(如财务报表、设备监控),蓝色的沉静感能帮助用户集中注意力,避免因色彩刺激产生烦躁。易贝乐教育的 B 端后台用蓝色,就是为了让老师能专注于教学管理,而非被色彩干扰。

- 行业习惯:降低认知与开发成本

大量 B 端产品(如钉钉、企业微信)长期用蓝色,用户已形成 “蓝色 = 专业工具” 的认知,新产品用蓝色能减少用户的 “适应成本”;同时,蓝色的 UI 设计可复用性高,同一套蓝色界面能适配不同企业客户,降低开发与设计成本。

B 端设计对色彩的要求远高于 C 端 —— 既要专业严谨,又要信息清晰,还要兼顾品牌识别。以下 5 个原则是经过实战验证的 “安全指南”:

B 端界面忌 “色彩堆砌”,需用 “主色、次要色、点缀色” 按 6:3:1 的比例搭配,确保视觉平衡:

- 主色(60%):占比最高,用于品牌传达与核心元素(如导航栏、主按钮),通常选择品牌色(如天翼云用蓝色);

- 次要色(30%):用于辅助信息与次要元素(如次级按钮、数据卡片),通常是主色的同色系变体(如浅蓝、深蓝);

- 点缀色(10%):用于突出重点信息(如告警提示、成功反馈),通常用高饱和度的对比色(如红色、绿色)。

案例:天翼云解决方案的登录页,用 60% 的蓝色 / 蓝灰色做背景与主按钮,30% 的浅灰做表单区域,10% 的橙色做验证码输入框,既突出了品牌,又让界面层次清晰,不会杂乱。

无彩色(黑、白、灰)是 B 端设计的 “降噪工具”,能避免色彩干扰信息传递,同时让界面更显专业:

- 文字:标题用深灰(如 #333333),正文用中灰(如 #666666),注释用浅灰(如 #999999),通过明度区分层级,而非用彩色;

- 卡片与背景:卡片用白色或浅灰(如 #F5F5F5),背景用更浅的灰(如 #FAFAFA),通过细微的明度差区分区域,避免用彩色卡片导致视觉混乱;

- 边框:用浅灰(如 #E5E5E5)做边框,既划分区域,又不会像黑色边框那样生硬。

案例:星辰大模型的界面,文字、卡片背景、边框均用无彩色,仅通过明度差区分 “智能体列表”“对话记录”“功能按钮”,信息层级清晰,用户能快速聚焦核心内容。

B 端界面中的核心信息(如关键指标、告警提示、行动按钮)需要 “一眼被看到”,需用高饱和度、高明度的色彩突出:

- 关键指标:IT 监控运维平台的 “物理主机数量”“工单总数” 等核心数据,用高纯度的蓝色、绿色做卡片底色,与灰色背景形成对比,让用户快速获取关键信息;

- 告警提示:严重告警用红色,重要告警用橙色,一般告警用黄色,通过色彩的 “紧急感” 传递故障等级,比文字描述更直观;

- 行动按钮:“提交”“确认” 等核心按钮用主色(如蓝色),“取消”“返回” 等次要按钮用浅灰,通过色彩引导用户优先点击核心操作。

B 端设计的 “色调” 直接决定产品的 “气质”—— 是沉稳的深色、清爽的浅色,还是贴合品牌的特定色系,需在设计前明确,避免后期推翻重来:

- 明确品牌色:若客户有品牌色(如湖南高速的绿色),需以品牌色为核心定调,而非默认用蓝色;

- 确认明暗风格:深色适合大屏监控(如数据中心大屏),凸显科技感;浅色适合日常操作(如 OA 系统),减少视觉疲劳;

- 沟通确认:通过参考图让客户选择 “偏好风格”,比如设计某省高速的监控大屏时,先提供 “深色绿色系”“浅色绿色系” 两种参考,确认后再推进,避免因 “感觉不符” 导致返工。

B 端设计中离不开灰色,但 “纯灰”(无色彩倾向)会让界面显得单调,用 “带主色倾向的灰”(如蓝灰、绿灰)能让界面更协调:

- 主色为蓝:灰色可偏蓝(如 #F0F5FF),与主色呼应,让界面浑然一体;

- 主色为绿:灰色可偏绿(如 #F0FFF4),贴合品牌色,避免色彩割裂;

- 案例对比:某综合生产经营平台用 “纯灰” 做背景,界面显得平淡;而通义千问的灰色偏紫(与主色呼应),既保持了简洁,又提升了界面的精致感。

对设计师而言,色彩不是 “凭感觉搭配的装饰”,而是需要理性规划的 “沟通工具”—— 在 B 端设计中,它要传递 “专业可靠” 的信任;在 C 端设计中,它要激发 “愉悦停留” 的情感;在所有场景中,它都要帮助用户 “高效获取信息”。

真正的色彩设计,不是追求 “惊艳的视觉效果”,而是让色彩 “服务于体验”:当用户看到红色就知道 “有问题需要处理”,看到蓝色就觉得 “这个产品很可靠”,看到绿色就放心 “操作成功了”—— 这时,色彩才算真正发挥了它的价值。

希望这篇内容能帮你跳出 “配色迷茫”,在后续设计中既能 “懂色彩的逻辑”,又能 “用色彩的技巧”,让每一个界面都既好看,又好用。