打开一款外卖 APP,若点单流程从 “选餐 - 结算 - 付款” 变成 “选餐 - 填地址 - 选支付方式 - 确认订单 - 付款”,你大概率会中途放弃;使用一款办公软件,若常用的 “数据导出” 按钮藏在三级菜单里,你会忍不住吐槽 “反人类”。这些让用户 “糟心” 或 “顺畅” 的瞬间,背后都藏着同一个核心 ——

用户体验设计(User Experience Design)。

它不是单纯的 “画界面” 或 “做交互”,而是连接产品与用户的 “桥梁”:既要懂用户的真实需求,也要契合产品的业务目标;既要解决当下的使用痛点,也要预判未来的体验升级。本文将从 “是什么、为什么重要、什么时候做、怎么落地” 四个维度,全方位拆解用户体验设计,帮你理清从认知到实践的完整逻辑。

提到用户体验设计,很多人会误以为是 “视觉美化” 或 “交互优化”,但其实它是一门覆盖多学科的 “综合学科”—— 终极目标是让用户在与产品交互的每一个环节,都能感受到 “舒适、高效、有价值”。

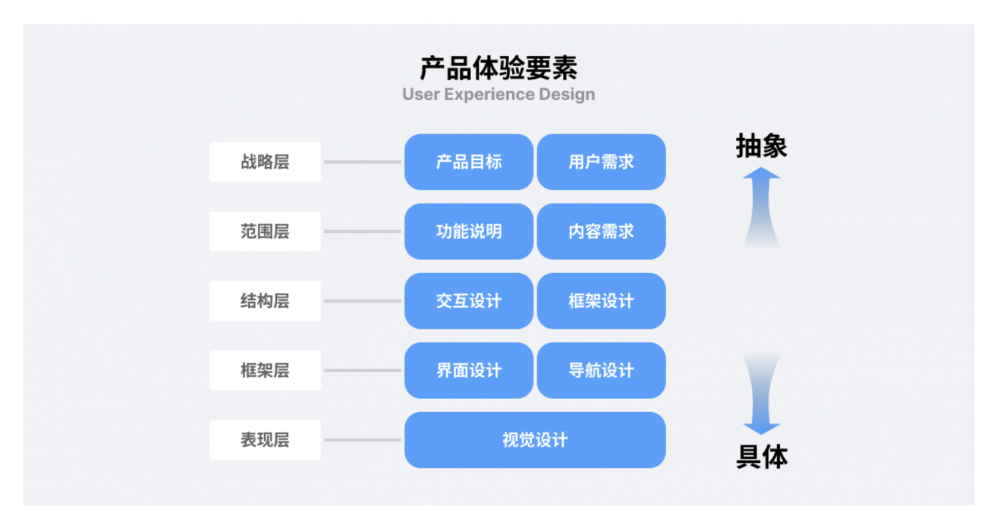

要理解它的核心,绕不开经典的产品体验五层级模型。这五个层级从抽象到具体,像搭建一座房子一样层层递进,少了任何一层,体验都会 “塌掉”:

举个例子:一款健身 APP 的体验设计,要先在战略层明确 “帮用户坚持运动” 的产品目标和 “需要简单易操作的训练计划” 的用户需求;再在范围层确定 “包含课程库、打卡记录、饮食建议” 等功能;接着在结构层设计 “打卡后自动推荐下一节课程” 的交互逻辑;然后在框架层把 “开始训练” 按钮放在首页最显眼的位置;最后在表现层用活力橙作为主色调,传递运动的热情。

值得注意的是,“体验好坏” 不是产品团队 “自说自话”—— 有人觉得 “界面简约就是好”,有人觉得 “功能丰富才实用”,真正的评价标准是用户的真实反馈 + 客观数据:比如用户调研里 “80% 用户觉得找功能方便”,数据里 “订单提交成功率提升 15%”,这些才是衡量体验的硬指标。

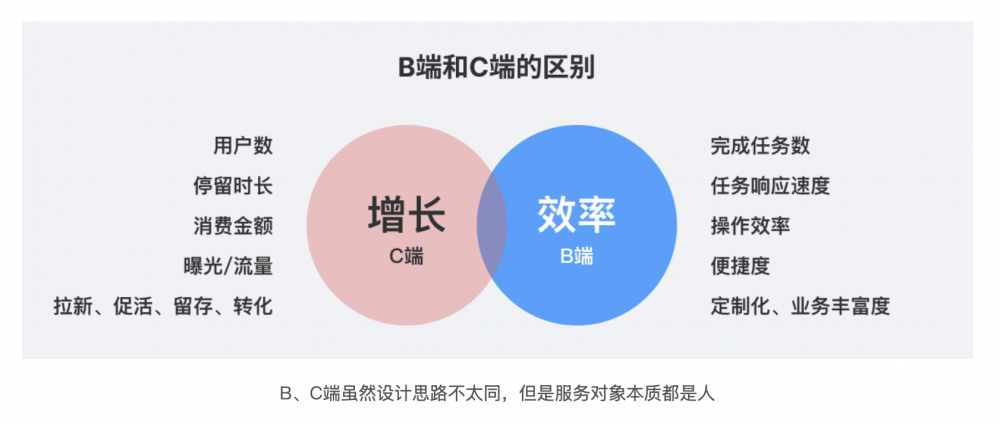

在产品同质化严重的今天,功能早已不是 “护城河”—— 你能做 “扫码支付”,我也能做;你有 “消息通知”,我也有。而体验设计,正是让产品从 “能用” 到 “好用” 再到 “离不开” 的关键,它的价值体现在三个维度:

- 帮产品 “站稳脚跟”:在 B 端领域,一款 ERP 软件若能让财务人员 “录入数据时间从 1 小时缩短到 20 分钟”,即使功能和竞品相似,企业也会优先选择;在 C 端领域,一款购物 APP 若能让用户 “从选货到付款只需要 3 步”,留存率会比 “5 步流程” 的竞品高 30% 以上。

- 避免 “后期埋雷”:很多产品上线初期追求 “快速迭代”,忽略体验规范 —— 比如同一个 “提交” 按钮,在首页叫 “提交”,在确认页叫 “确认”,在支付页叫 “完成”。长期下来会导致用户困惑、开发维护成本飙升(改一个按钮要改 3 个地方),而提前做好体验设计,能从源头减少这类问题。

体验设计不只是 “面向用户”,还能 “打通内部协作”。比如:

- 很多团队会遇到 “设计师画的界面和开发还原的不一样”,本质是没有统一的 “设计规范”—— 体验设计团队可以输出《组件库》,明确按钮大小、颜色、字体,让设计师不用重复画图,开发不用反复确认,沟通成本降低 50%;

- 随着产品迭代,页面和功能越来越多,若没有统一的 “信息架构”,产品经理新增功能时会 “随便加入口”,导致界面混乱。体验设计团队可以梳理《信息架构图》,明确 “哪些功能放在一级菜单,哪些放在二级菜单”,让团队协作更有序。

体验设计要求设计师 “不止会画图”,还要懂用户、懂业务、懂数据:

- 做一款老年健康 APP 时,不能只关注 “界面美观”,还要考虑 “字体是否足够大”“术语是否易懂”(比如把 “心率阈值” 改成 “心跳安全范围”),这种 “从用户视角出发的思考”,能让设计师跳出 “视觉执行者” 的定位;

- 设计方案上线后,需要通过 “用户访谈”“A/B 测试数据” 验证效果 —— 比如 “按钮放在顶部还是底部,点击率更高”,这种 “用数据说话” 的能力,能让设计师的方案更有说服力,而不是 “凭感觉”。

体验设计不是 “一次性工作”,而是 “贯穿产品全生命周期” 的持续动作。不同阶段,体验设计的重点不同,选错时机可能会 “做无用功”:

产品刚启动时,核心目标是 “验证需求是否成立”,体验设计的重点是可用性—— 确保核心业务流程能跑通,用户不会因为 “找不到功能” 或 “操作太复杂” 而放弃。

- B 端产品:比如一款项目管理工具,初期要先解决 “团队能创建项目、分配任务、查看进度”,不用急着加 “数据分析”“自定义报表” 等复杂功能,避免流程臃肿;

- C 端产品:比如一款闹钟 APP,初期要先保证 “用户能设置闹钟、关闭闹钟、调整铃声”,不用急着加 “睡眠监测”“天气提醒”,先让用户 “用得起来”。

这个阶段可以做 “可用性测试”—— 找 5-10 个目标用户,让他们完成核心任务(如 “用 APP 创建一个项目”),观察是否有卡顿、困惑,再根据反馈调整流程。

产品上线后,用户开始高频使用,此时体验设计的重点是

解决痛点、提升效率—— 通过用户反馈和行为数据,找到 “卡壳” 的环节,持续优化。

- B 端产品:若数据显示 “财务人员导出报表平均需要 5 分钟”,可以优化 “导出按钮位置”“减少筛选步骤”,把时间缩短到 2 分钟;

- C 端产品:若用户反馈 “找不到历史订单”,可以把 “订单入口” 从 “个人中心 - 设置 - 订单” 调整到 “个人中心首页”,提升触达效率。

这个阶段要避免 “闭门造车”—— 比如通过 “用户访谈” 了解痛点,通过 “热力图” 看用户常点的区域,通过 “留存数据” 判断优化是否有效(比如优化后 “7 日留存提升 8%”)。

当产品需要拓展业务或生态时,体验设计要跟着 “场景升级”——B 端要满足 “定制化需求”,C 端要提升 “用户粘性与转化”。

- B 端案例:钉钉应用中心

钉钉初期是 “办公沟通工具”,拓展业务时推出 “应用中心”,汇集了第三方的 CRM、财务、人事软件。体验设计的重点是 “让企业用户能快速找到适配的工具”—— 比如按 “销售 / 财税 / 人事” 分类,支持关键词搜索,还提供 “免费试用”,降低企业尝试成本。

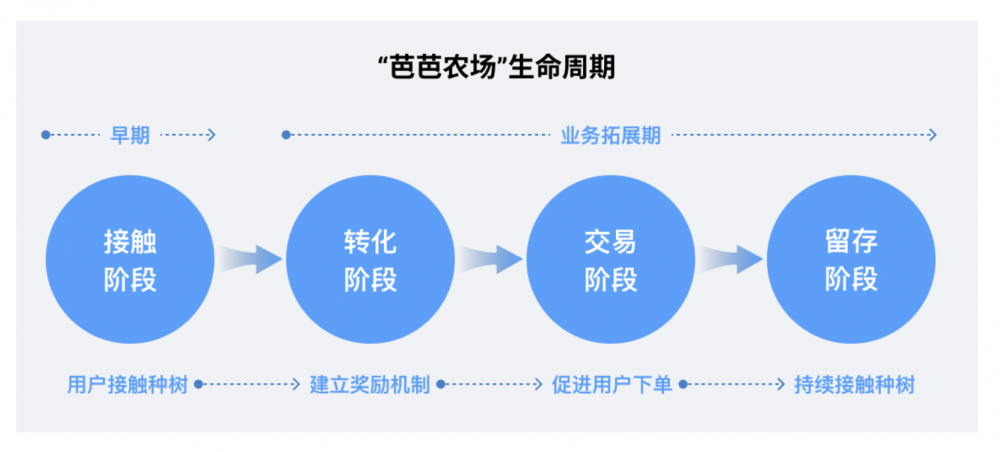

- C 端案例:支付宝芭芭农场

芭芭农场初期是 “种树领水果” 的小游戏,拓展生态时联动淘宝电商 —— 用户浇水能得优惠券,用优惠券下单能加速种树,形成 “游戏互动 - 电商消费 - 游戏奖励” 的闭环。体验设计的重点是 “让用户觉得‘玩得值’”—— 比如清晰显示 “再浇 100g 水就能领水果”,优惠券直接跳转淘宝商品页,提升转化。

即使产品生态成熟,也要 “定期体检”—— 市场趋势在变(比如从 “PC 端” 到 “移动端” 再到 “小程序”),用户需求在变(比如从 “追求功能多” 到 “追求简洁”),体验设计也要跟着调整。

比如大厂的 APP(微信、淘宝)每年都会有 1-2 次 “大版本更新”,不是加新功能,而是 “优化体验”:微信曾简化 “朋友圈发布流程”,淘宝曾调整 “购物车界面布局”,都是通过定期评估发现 “老体验跟不上新需求”,从而迭代优化。

这个阶段可以输出《体验评估报告》,从 “战略层到表现层” 全面检查 —— 比如 “战略层是否契合当前用户需求”“表现层是否符合当下视觉趋势”,再制定优化计划。

知道了 “什么时候做”,还要清楚 “怎么落地”。体验设计不是 “凭感觉画图”,而是有严谨的流程 ——发现问题→用户分析→输出方案→验证成果,四个步骤环环相扣,缺一不可。

问题不是 “产品经理说要改什么”,而是 “用户用起来不舒服、业务数据不好看” 的真实痛点。常见的问题来源有三类:

- 业务指标预警:比如 “订单提交成功率下降 10%”“用户平均停留时间缩短 2 分钟”,数据异常往往藏着体验问题;

- 用户反馈:比如 APP 商店评论里 “登录总闪退”、客服收到的 “找不到退款入口” 投诉;

- 设计师主动挖掘:比如用产品时发现 “同一个功能在不同页面叫法不一样”(如 “提交订单” vs “确认订单”),导致用户困惑。

关键是 “筛选有价值的问题”—— 不是所有问题都要解决,要优先解决 “影响大、成本低” 的痛点。比如 “登录闪退” 影响所有用户,要优先修复;而 “按钮颜色不好看” 影响小,可以延后。

找到问题后,不能直接 “拍脑袋改”,要先 “懂用户”—— 比如 “订单提交成功率低”,可能是 “支付方式太少”,也可能是 “地址填写太复杂”,只有分析清楚原因,方案才会有效。

常用的用户分析方法有四种,要根据 “业务目标、用户数量、资源多少” 选择:

- 用户画像:用 “年龄、职业、使用习惯” 等标签,勾勒目标用户(如 “25-35 岁的职场妈妈,常用 APP 买母婴用品,喜欢简单流程”);

- 可用性测试:让用户实际操作产品,观察哪里卡顿(如 “用户找了 3 分钟才找到退款入口”);

- 调查问卷:针对大量用户快速收集反馈(如 “你觉得当前支付流程复杂吗?”);

- 体验地图:梳理用户从 “接触产品到完成目标” 的全流程,标记痛点(如 “选餐→结算→填地址→付款” 中,“填地址” 是痛点)。

注意避免 “调研陷阱”—— 比如用户说 “我想要更多功能”,但实际需求是 “现有功能不好用”,要通过 “追问” 和 “数据” 验证,而不是直接信表面答案。

用户分析清楚后,就可以输出方案了。方案不是 “只画高保真界面”,而是要 “覆盖全层级”:

- 若问题在 “结构层”(如 “信息架构混乱”),要输出《信息架构图》,重新梳理功能分类;

- 若问题在 “框架层”(如 “按钮位置不合理”),要输出《低保真原型》,快速验证交互逻辑;

- 若问题在 “表现层”(如 “视觉不统一”),要输出《视觉规范》,明确颜色、字体、组件样式。

比如解决 “订单提交成功率低” 的问题:

- 先在 “范围层” 增加 “支付宝 / 微信 / 银联” 三种支付方式;

- 再在 “框架层” 把 “地址填写” 改成 “默认保存常用地址”;

- 最后在 “表现层” 用绿色突出 “提交订单” 按钮,引导点击。

输出方案时还要 “考虑落地成本”—— 比如 “开发一个新功能需要 2 周”,而 “优化现有按钮位置只需要 1 天”,若业务紧急,优先选 “低成本方案”。

方案上线后,不能 “不管了”,要验证效果 —— 否则可能 “改了反而更差”。常用的验证方法有两种:

- 上线前:可用性测试

制作高保真原型,找 5-10 个目标用户试用,输出《SUS 可用性测试报告》(满分 100 分,68 分以上为合格)。比如测试 “新订单流程”,若用户完成率从 60% 提升到 90%,SUS 得分从 60 分涨到 75 分,说明方案有效。

- 上线后:数据验证

用 A/B 测试(让一部分用户用新版本,一部分用旧版本)对比数据 —— 比如新版本 “订单提交成功率提升 12%”,“用户停留时间增加 1.5 分钟”,说明方案真的解决了问题。

验证后还要 “总结经验”—— 比如 “增加支付方式能提升成功率”,这个结论可以复用在其他业务场景,让后续设计更高效。

很多人觉得 “体验设计是设计师的事”,但其实它需要产品、开发、运营甚至客服的共同参与 —— 产品要懂用户需求,开发要保证功能落地,运营要收集用户反馈,只有全员重视体验,产品才能真正 “贴近用户”。

它不是 “一次性的完美设计”,而是 “持续迭代的过程”:今天解决了 “登录闪退”,明天可能要优化 “小程序适配”;今天满足了 “年轻用户”,明天可能要考虑 “老年用户”。但核心永远不变 ——让用户在与产品交互的每一刻,都能感受到 “被理解、被尊重”。

毕竟,用户不会因为 “产品有多少功能” 而记住它,却会因为 “每一次使用都很顺畅” 而离不开它 —— 这就是用户体验设计的终极价值。