用户体验设计(User Experience Design)并非只关注 “界面好不好看”,而是贯穿用户与产品交互全流程的 “感受管理”—— 从打开产品的第一眼,到完成操作的最后一步,每一个环节的顺畅度、舒适度,都决定了用户是否愿意留下。它像一座桥梁,一边连着产品的商业目标,一边连着用户的真实需求。以下从 “是什么、为什么、何时做、怎么做” 四个维度,带你系统掌握用户体验设计的核心逻辑。

用户体验设计是一门 “以用户感受为核心” 的综合学科,涵盖交互、界面、品牌等领域,最终通过界面呈现,但需从 5 个层层递进的维度拆解,避免讨论时 “各说各话”:

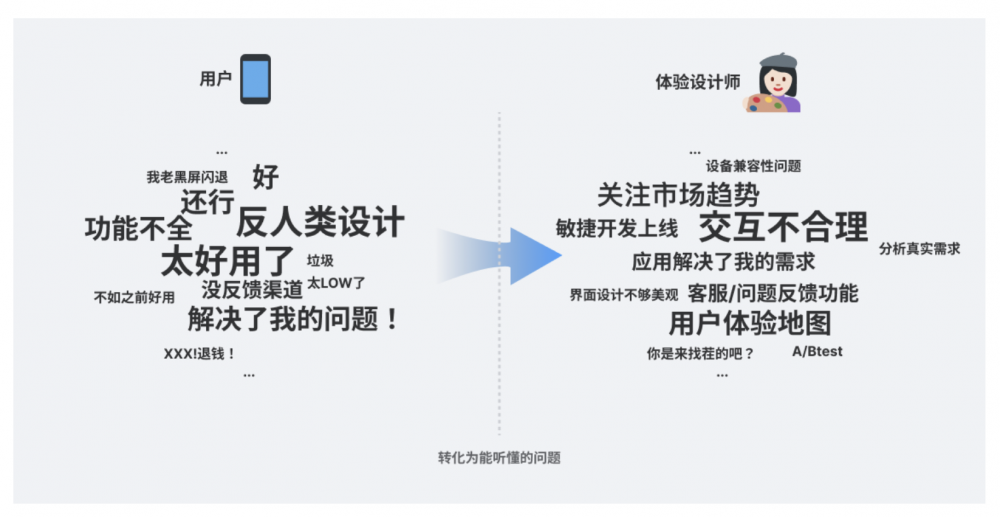

需要注意的是,“体验好坏” 不是产品团队主观判断的,而是基于用户反馈(如 “操作太复杂”)和客观数据(如 “任务完成率仅 40%”)综合评估。但体验本身多维度、抽象,需通过具体方法将 “不好用” 转化为 “某个层级的问题”(如 “导航设计混乱导致用户找不到功能”),才能精准优化。

无论是 B 端还是 C 端产品,体验设计都不是 “锦上添花”,而是影响产品生存与团队效率的关键:

- 提升竞争力:在功能相似的情况下,体验是差异化关键。比如两款 B 端财务软件,都能做 “报表生成”,但 A 软件需 3 步操作、报表自动适配屏幕,B 软件需 5 步、报表常错位,用户会优先选 A;

- 降低风险:若初期忽视体验,后期会积累大量问题。比如产品迭代时不做体验规范,导致不同页面的 “提交” 按钮位置、样式不一,用户容易误操作,后续整改的开发成本、用户流失成本,远高于初期做好体验设计。

体验设计能帮团队建立 “统一语言”,避免重复劳动:

- 比如制定统一的视觉规范(如 “按钮圆角统一为 8px”“字体大小分三级”),设计师不用每次重新设计基础元素,前端不用反复确认样式,还原度从 60% 提升到 90%;

- 再比如明确交互逻辑(如 “所有弹窗关闭后返回原页面”),产品经理、设计师、开发不用为 “弹窗关了去哪” 争论,节省沟通时间。

体验设计倒逼设计师从 “画图匠” 变成 “问题解决者”:

- 设计时不仅要考虑美观,还要结合业务(如 B 端设计需懂 “企业审批流程”)、用户需求(如 C 端老年用户需更大字体),拓宽知识边界;

- 同时,体验设计依赖用户反馈和数据(如 A/B 测试显示 “绿色按钮比蓝色按钮点击率高 20%”),避免 “我觉得好看” 的主观决策,让设计方案更有说服力。

体验设计不是 “某一阶段做一次”,而是贯穿产品全生命周期,不同阶段重点不同:

- B 端产品:重点解决 “业务流程是否顺畅”。比如设计企业报销工具,先通过可用性测试,确认 “员工提交报销→财务审核→打款” 的核心流程,用户能在 5 分钟内完成,不出现 “找不到审核入口” 的问题;

- C 端产品:重点验证 “核心需求是否满足”。比如设计一款外卖 APP,初期测试 “选餐→下单→付款” 流程,确保用户能顺利完成,不用纠结 “要不要加会员入口” 等非核心功能。

产品上线后,体验设计需 “小步快跑”:

- 用数据找问题:比如通过埋点发现 “70% 用户在‘设置密码’步骤退出”,结合用户访谈得知 “密码要求太复杂(需含大小写、数字、符号)”,进而简化规则;

- 按优先级优化:先解决 “影响核心功能使用” 的问题(如 “付款后不显示订单”),再优化 “体验不够好” 的问题(如 “订单列表字体太小”)。

- B 端产品:往 “平台化、定制化” 方向走。比如钉钉初期是 “企业聊天工具”,后期拓展出 “应用中心”,接入第三方项目管理、财务软件,体验设计需确保 “第三方应用的界面风格、操作逻辑与钉钉主界面统一”,用户不用重新学习;

- C 端产品:聚焦 “留存与转化”。比如支付宝 “芭芭农场”,初期是 “种树领水果”,后期结合淘宝电商,用户下单能加速种树,种树又能获得淘宝优惠券,形成 “互动→消费→再互动” 的闭环,体验设计需让 “下单加速” 的规则清晰易懂,提升用户活跃度。

即使没有明确的业务拓展,也要定期(如每季度)做体验评估:

- 大厂常用 “体验报告” 形式,全面检查各层级问题(如 “战略层是否匹配新的用户需求”“表现层是否落后于行业风格”);

- 比如某社交 APP,定期调研发现 “年轻用户觉得界面太沉闷”,进而将表现层从 “深色系” 改为 “轻色系 + 动态图标”,吸引更多年轻用户。

落地体验设计无需复杂流程,关键是 “发现问题→分析用户→输出方案→验证成果” 的闭环:

问题来源主要有两个:

- 业务端:比如 “新用户转化率仅 15%,需优化注册流程”“企业客户反馈‘报表导出太慢’”;

- 用户端:比如 APP 商店评论 “经常闪退”“找不到退款入口”,或客服收到的高频投诉。

设计师需把模糊的问题转化为具体方向,比如 “退款入口难找”→“框架层的导航设计问题”,避免笼统地说 “体验不好”。

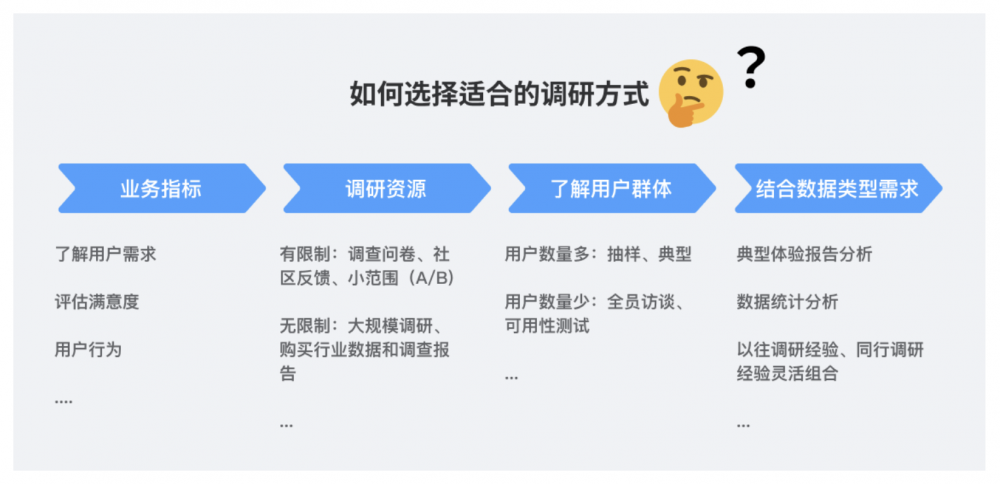

用户分析的核心是 “用合适的方法,在有限资源内找关键信息”,常见方法及适用场景如下:

难点在于 “资源有限”—— 不可能每次都做全所有调研,需根据目标选方法:比如要快速了解 “新用户注册痛点”,选 10 个典型新用户做访谈,比做 1000 份问卷更高效。

方案输出不是 “一上来就画高保真”,而是结合项目排期:

- 若排期紧、需快速验证想法,用低保真原型(如线框图),标注 “按钮位置、跳转逻辑” 即可,不用做视觉;

- 若涉及界面优化(如 “报表页面改版”),需输出高保真原型,明确颜色、字体、图表样式,甚至做简单交互(如 “点击‘筛选’弹出下拉框”);

- 关键是 “提前规划数据收集点”,比如优化注册流程后,要跟踪 “注册完成率”“每步耗时”,后续验证方案是否有效。

方案好不好,必须通过验证才能确定,常见两种场景:

- 上线前(原型阶段):做可用性测试,邀请目标用户试用高保真原型,输出 SUS(系统可用性量表)评分,若评分低于 60 分(满分 100),说明方案有问题,需调整;

- 上线后(真实环境):用 A/B 测试或灰度测试,比如将 “注册流程” 分为 A(原版本,3 步)、B(优化版,2 步),各推给 50% 新用户,若 B 版本的注册完成率比 A 高 15%,说明方案有效。

验证的核心是 “对比”—— 要么对比用户试用前后的反馈,要么对比新旧版本的数据,避免 “觉得有效” 的主观判断。

用户体验设计的流程(发现问题→用户分析→输出方案→验证成果)是通用框架,但实际落地时,需结合产品类型(B 端 / C 端)、项目排期、资源情况调整:比如 B 端项目可能更侧重 “结构层的业务流程”,C 端项目更侧重 “表现层的视觉吸引力”;资源少的时候,用 “用户访谈 + 低保真原型” 快速验证,资源充足时再做 “大规模问卷 + 高保真原型”。

最终,体验设计的目标不是 “做出完美的设计”,而是 “解决用户的真实问题,匹配产品的商业目标”—— 哪怕只是优化一个按钮的位置,让用户少点一次,也是有价值的。