提到用户体验,“愉悦” 常被当成 “锦上添花” 的装饰 —— 但实际上,让用户在使用产品时感到开心、惊喜,甚至产生依赖,才是产品跳出同质化的关键。这种愉悦感不是靠花哨的视觉堆砌,而是藏在 “解决痛点的巧思”“超出预期的细节” 里,从打开 APP 的瞬间到完成操作的反馈,每一个小环节都能成为触发愉悦的开关。

根据尼尔森团队的《用户情感愉悦理论》,设计带来的愉悦感分为两种,二者的价值和实现方式截然不同,混淆它们很容易让设计 “浮于表面”。

这种愉悦来自直观的视觉或交互元素,不需要用户深入使用就能感受到。比如打开一款 APP 时,清新的色彩搭配、规整的布局、流畅的页面过渡动画,或是点击按钮时清脆的反馈音效,都能瞬间让用户觉得 “这个产品很舒服”。

它的核心是 “感官满足”,就像看到一本封面好看的书,会先产生好感,但这种好感很容易被替代 —— 如果另一款产品的界面更精致,用户的注意力可能很快转移。比如很多工具类 APP 会定期更新皮肤,本质就是用浅层愉悦维持用户的新鲜感。

相比浅层愉悦的 “表面功夫”,深层愉悦是用户在完成任务、解决问题时,从心底生出的满足感。它需要设计师深入理解用户的真实场景和痛点,用创新的方案 “帮用户省事”,甚至 “给用户惊喜”,让用户觉得 “这个产品懂我”。

比如 Keep 在用户完成一次运动后,不仅会显示运动数据,还会弹出 “你今天突破了昨天的运动时长!” 的动态卡片,配上可爱的插画;再比如手机连接 WiFi 时,不用手动输入冗长的密码,界面会自动弹出 “分享密码” 的弹窗 —— 这些设计没有复杂的视觉,但解决了 “运动后缺乏成就感”“输密码麻烦” 的痛点,让用户在使用中自然产生愉悦,这种情感连接远比视觉好感更牢固。

深层愉悦才是让用户 “离不开” 的关键:它让产品从 “工具” 变成 “有温度的伙伴”,甚至融入用户的日常生活 —— 就像 Twitter 的下拉刷新,最初是 “超出预期的惊喜功能”,如今成了用户习惯的交互逻辑,少了它反而会让用户觉得 “不自在”。

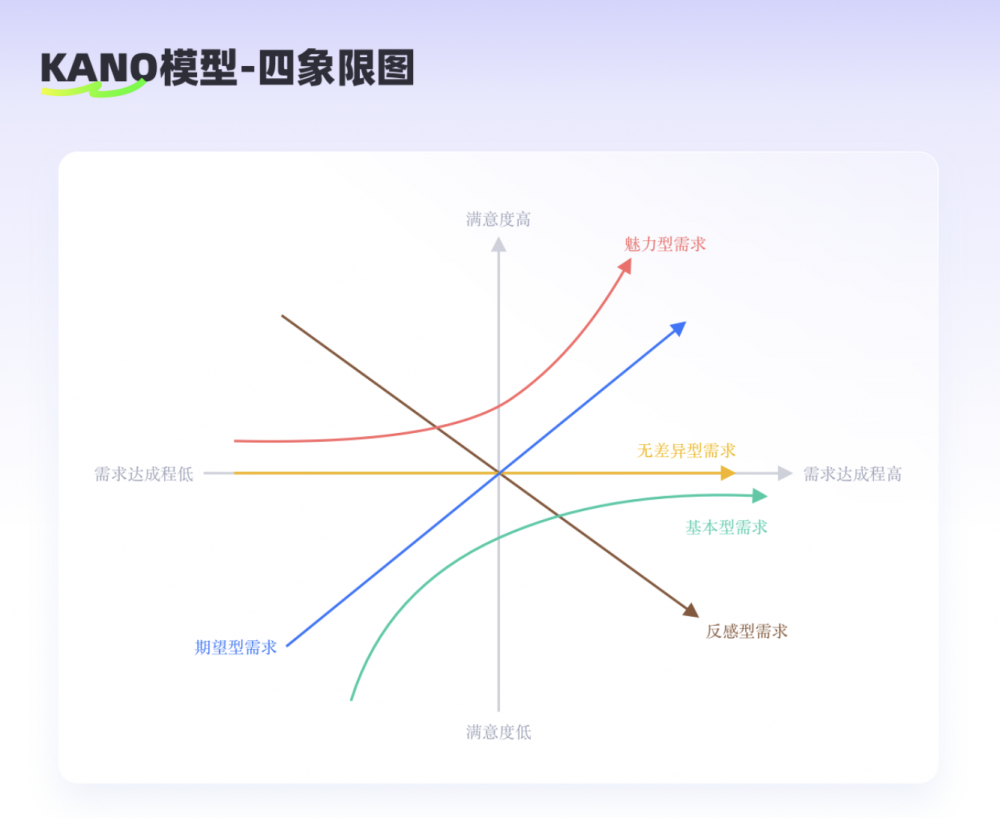

想做好愉悦感设计,首先要明白:不是所有功能都能带来愉悦,只有找对 “用户真正在意的需求”,才能避免 “费力不讨好”。东京理工大学狩野纪昭教授提出的 Kano 模型,能帮我们理清需求的优先级,找到愉悦感的发力点。

Kano 模型将用户需求分为五类,其中和愉悦感直接相关的是前三种:

- 基本型需求:产品 “必须有” 的功能,满足了用户不会觉得愉悦,但不满足会极度不满。比如 APP 能正常打开、按钮点击有反应、数据不丢失 —— 这些是 “底线”,没做好这些,再好看的动画也没用。就像网购时,“付款后能收到货” 是基本需求,没人会因为 “收到货” 而开心,但收不到货一定会愤怒。

- 期望型需求:做得越好,用户越愉悦,呈 “线性相关”。比如 APP 的加载速度、客服响应时间、功能的便捷度 —— 加载越快,用户等待的烦躁越少;客服回复越及时,用户解决问题的效率越高,愉悦感也随之提升。比如外卖 APP 的 “订单实时跟踪”,能看到骑手位置和预计送达时间,比 “只能等电话” 的体验好得多,用户满意度自然更高。

- 魅力型需求:用户没预期到的功能,有了会极度惊喜,没有也不会不满。这正是愉悦感的核心来源,也是产品差异化的关键。比如手机验证码 “自动填充”—— 用户原本准备手动输入,结果系统直接填好,这种 “意料之外的方便” 会让用户眼前一亮;再比如空邮箱页面,不是冷冰冰的 “暂无邮件”,而是用插画配文字 “你的收件箱在等有趣的消息~”,瞬间化解用户的失落感。

需要注意的是,需求会 “进化”:曾经的魅力型需求,可能慢慢变成基本型需求。比如十年前,“下拉刷新” 是让用户惊喜的魅力功能,如今几乎所有 APP 都有,用户已经默认 “就该这样”,没了反而会觉得 “不好用”。这意味着设计师要不断挖掘新的魅力点,才能持续带来愉悦。

很多设计师容易陷入一个误区:跳过用户的基本痛点,直接做 “花里胡哨的愉悦设计”。但实际上,愉悦感的前提是 “产品能用、好用”—— 如果用户在操作中总是遇到卡顿、报错、找不到功能,再好看的界面也无法让他们开心。

想让用户从 “不沮丧” 走向 “愉悦”,要先做好两件事:

- 解决 “失败操作” 的尴尬:用户在使用产品时,难免会遇到错误,比如点击按钮没反应、输入内容报错、任务中断 —— 此时的设计重点不是 “掩盖错误”,而是 “化解尴尬,提供帮助”。比如文件上传失败时,不只是显示 “上传失败”,而是提示 “网络不稳定,点击重试即可恢复,已为你保留已上传内容”;再比如输入手机号时,自动检测格式错误并提示 “请输入 11 位有效手机号”,让用户不用反复检查。

- 简化 “复杂操作” 的麻烦:过多的步骤、混乱的界面,会让用户感到疲惫,更别提愉悦。设计要做 “减法”,把复杂的流程拆成简单的步骤,符合用户的使用习惯。比如网购结算时,默认勾选常用地址和支付方式,减少用户的点击次数;再比如手机相册的 “一键分类” 功能,不用用户手动整理照片,系统自动按 “人物”“风景”“截图” 归类,节省用户时间。

就像 Aaron Walter 提出的 “用户需求五级模型”:接触(能找到产品)→使用(能操作)→体验(好用)→审美(好看)→愉悦(心动)。愉悦是最高级的需求,只有先满足前四层,才能让愉悦感落地。

愉悦感不是 “随时随地都要做”,而是要在用户的 “关键触点” 上发力 —— 比如等待时、完成任务时、遇到麻烦时,这些时刻的小设计,能让愉悦感加倍。

微互动是最容易触发愉悦的细节:它是用户操作后,产品给出的 “小反馈”,让用户觉得 “产品在回应我”。比如点击按钮时,按钮有轻微的缩放或变色动画;下拉刷新时,出现可爱的加载图标(比如 Twitter 的小鸟动画);完成任务时,弹出简短的祝贺文案(比如 “太棒了!你完成了今天的学习目标~”)。

这些互动看似微小,却能让冰冷的界面变得 “有温度”。比如记账 APP 在用户记录一笔支出后,用小图标标注 “今天已经记录 3 笔支出,继续加油~”,让单调的记账操作多了一丝趣味。

最让用户惊喜的愉悦,往往是 “意料之外的帮助”—— 当用户没意识到自己需要帮助,甚至觉得 “有点麻烦” 时,产品主动伸出援手。比如朋友来家里做客,需要连 WiFi 时,手机自动弹出 “是否分享 WiFi 密码给 XX”,不用用户手动输入冗长的密码;再比如打车时,Uber 会显示司机的实时位置、车型、评分,甚至预计等待时间,让用户不用反复焦虑 “司机到哪了”。

这种设计的核心是 “预判用户的痛点”:在用户还没开口时,就解决他们的麻烦,这种 “被懂” 的感觉,会让愉悦感更强烈。

等待是用户最容易感到沮丧的时刻 —— 加载页面、等待配送、文件导出时,漫长的等待会让用户失去耐心。此时的设计可以用 “实时反馈” 来转化情绪,让等待变得 “可感知、不枯燥”。比如点外卖时,能看到骑手的实时位置和距离,知道 “还有 5 分钟就到了”,比 “等待中” 的提示更让人安心;再比如文件导出时,显示 “已完成 70%,预计还需 2 秒”,让用户有明确的预期,减少焦虑。

这种反馈不仅能缓解等待的烦躁,还能让用户觉得 “产品在关心我”,间接提升愉悦感。

愉悦感设计有 “雷区”,如果把握不好度,反而会让用户感到困扰,甚至反感。

- 避免 “过度设计” 增加认知负荷:有些设计师为了追求愉悦,在界面中加入大量动画、特效、装饰元素 —— 比如页面切换时复杂的 3D 动画、按钮点击时过多的音效,这些会让用户分心,甚至增加操作时间。比如某个配色网站,随机换色时会有旋转的动态效果,虽然视觉上惊艳,但长时间使用会让用户感到眩晕,反而影响使用。

- 警惕 “审美疲劳”:再惊喜的设计,反复出现也会让用户失去兴趣。比如 APP 的启动页,每次打开都是同样的插画和文案,最初的新鲜感会慢慢消失,甚至让用户觉得 “冗余”。设计师要定期更新愉悦点,或者在 “一次性场景”(比如新用户引导、功能上线通知)中使用,避免过度重复。

- 尊重 “愉悦的主观性”:每个人对 “愉悦” 的定义不同,有些设计可能让一部分用户开心,却让另一部分用户反感。比如错误页面用 “搞笑文案”,有人觉得能缓解尴尬,有人却觉得 “不严肃,不尊重我的问题”;再比如可爱的卡通图标,年轻人可能觉得亲切,商务用户可能觉得 “不专业”。设计时要考虑目标用户的喜好,避免 “自认为的愉悦” 强加给用户。

最安全的策略是:在 “非核心流程” 的场景中尝试愉悦设计,比如启动页、空状态页面、功能完成反馈页 —— 这些场景不会影响用户的核心操作,即使设计不符合部分用户的喜好,也不会造成太大困扰。

设计中的愉悦感,从来不是 “为了愉悦而愉悦”,而是 “基于用户痛点的增值”—— 它不是好看的装饰,而是解决问题后的情感升华;不是突如其来的惊喜,而是长期积累的 “被懂” 的感觉。

想做好愉悦感设计,要记住三个核心:

- 先满足基本需求,确保产品能用、好用,再追求愉悦;

- 找准用户的关键触点,在等待、完成任务、遇到麻烦时发力;

- 适度设计,避免过度装饰,尊重用户的主观感受。

最终,让用户感到愉悦的,不是多么复杂的设计,而是产品背后 “为用户着想” 的心意 —— 就像冬天里的一杯热饮,不需要多么精致的包装,却能精准温暖人心。

兰亭妙微(蓝蓝设计)www.lanlanwork.com 是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的大数据可视化界面设计、B端界面设计、桌面端界面设计、APP界面设计、图标定制、用户体验设计、交互设计、UI咨询、高端网站设计、平面设计,以及相关的软件开发服务,咨询电话:01063334945。

兰亭妙微(蓝蓝设计)www.lanlanwork.com 是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的大数据可视化界面设计、B端界面设计、桌面端界面设计、APP界面设计、图标定制、用户体验设计、交互设计、UI咨询、高端网站设计、平面设计,以及相关的软件开发服务,咨询电话:01063334945。