在交互设计中,“为什么有的按钮一点就中,有的却总点错?”“为什么手机底部导航比顶部更顺手?” 这些问题的答案,藏在一条近 70 年前提出的心理学原理里 —— 菲兹定律(Fitts's Law)。它不是复杂的设计技巧,却是决定用户操作效率的核心逻辑,从手机 APP 到日常使用的电梯、ATM 机,都在悄悄遵循这一定律。

菲兹定律由心理学家保罗・菲兹在 1954 年提出,最初用于研究人类运动规律,如今已成为 UI/UX 设计的 “基础准则”。它的核心观点很简单:

人在指向或触摸目标时,所需时间取决于两个因素 —— 目标与起点的距离,以及目标本身的大小。目标越远、越小,手指或鼠标到达的时间就越长;反之,目标越近、越大,操作就越快、越准确。

用数学公式可以更直观地理解:T = a + b×log₂(D/W + 1)。其中,T 是操作所需时间,D 是起点到目标中心的距离,W 是目标的最小可点击区域(比如按钮宽度),a 和 b 则是与设备(如手机、电脑)、用户群体相关的常数。简单来说,只要减少 D(缩短距离)或增大 W(扩大目标),就能降低 T(节省时间),这就是菲兹定律的 “效率逻辑”。

在交互设计中,菲兹定律不是 “可选参考”,而是 “必守原则”。它直接影响用户的操作体验,甚至决定产品的转化率,以下四个常见场景最能体现其价值。

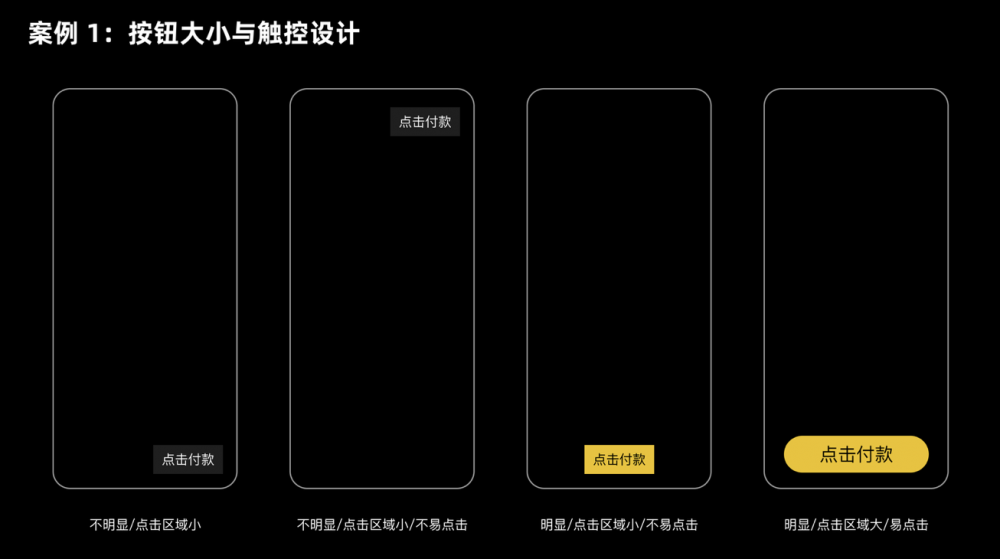

移动设备上的按钮是最容易踩坑的地方 —— 过小的按钮会让用户反复调整手指位置,甚至误触相邻元素。菲兹定律告诉我们,“大按钮 = 低难度 = 高效率”。行业内早已形成共识:iOS 和 Android 都明确建议,按钮最小高度不低于 44px,这个尺寸能适配大多数人的手指触控范围,避免 “精准瞄准” 的麻烦。

比如支付页面的 “确认付款” 按钮,几乎所有 APP 都会把它设计成页面中最大、最醒目的元素,不仅尺寸足够,还会放在拇指容易触及的区域(如手机下半屏)。这样一来,用户无需犹豫就能快速点击,既减少误操作风险,也间接提升了支付转化率。

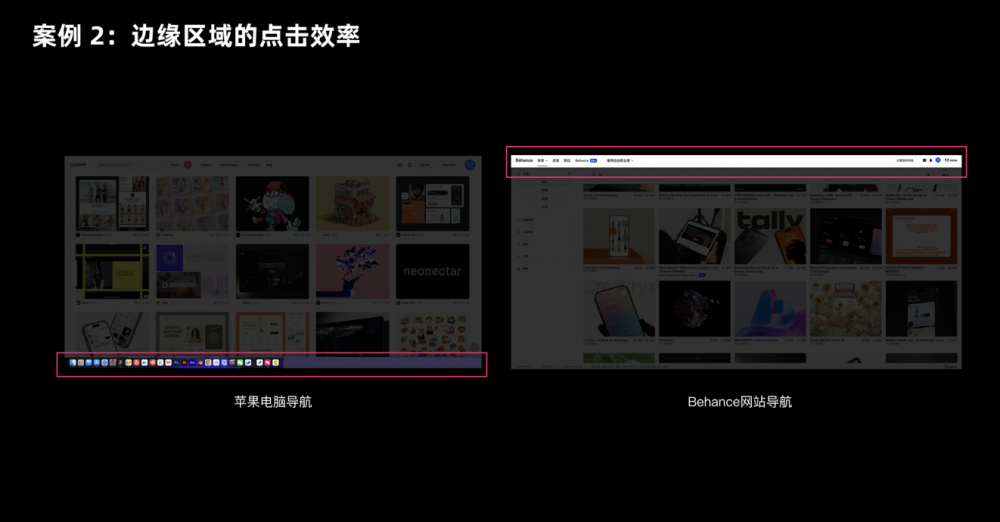

屏幕边缘是被很多设计师忽略的 “黄金区域”—— 因为边缘能挡住手指或鼠标的移动,相当于给目标加了 “天然边界”,用户不用刻意控制精度就能快速定位。这就是为什么 Mac 的 Dock 栏、Windows 的任务栏都放在屏幕底部或侧边,而不是中间。

比如 Mac 用户想打开桌面图标时,只需把鼠标往屏幕底部一滑,就能精准触达 Dock 栏;游戏设计中,也常把 “开火”“跳跃” 等关键按钮放在屏幕边缘,玩家不用低头看键盘或屏幕,凭肌肉记忆就能快速操作,避免分心。

导航是用户高频操作的模块,它的位置和大小直接影响浏览效率。菲兹定律在这里的应用重点是 “缩短距离”—— 把导航放在用户手指或视线最容易到达的地方。

比如手机端的淘宝、京东 APP,都会把核心导航栏放在屏幕底部:“首页”“分类”“购物车”“我的” 这几个按钮,刚好在拇指自然弯曲的触及范围内,用户单手就能快速切换;网页端的导航则多放在顶部,比如 Behance 的顶部导航栏,用户打开页面后,视线无需大幅度移动就能找到 “探索”“资源” 等入口,同时每个导航选项的点击区域都会适当扩大,避免因文字过小导致的误触。

搜索是很多产品的 “核心入口”,用户进入页面后的第一需求往往是 “找东西”,这时候搜索框的设计就要符合菲兹定律的 “短距离 + 大目标” 逻辑。

几乎所有内容或电商平台,都会把搜索框放在页面最顶部的中央位置 —— 比如设计社区 Behance、购物 APP 京东,搜索框不仅占据显眼位置,还会做得足够宽,用户不用刻意调整鼠标或手指位置,就能快速点击并输入内容。这种设计让 “发起搜索” 的操作变得毫无门槛,直接缩短了用户从 “想找” 到 “找到” 的时间。

菲兹定律不止适用于数字产品,我们日常接触的各种设备,从电梯到微波炉,都在默默遵循这一定律,让操作变得更简单。

电梯按钮是最典型的例子:紧急按钮(如报警、开门)总是设计得比普通楼层按钮更大,且放在按钮区域的显眼位置 —— 紧急情况下,用户可能因慌乱无法精准定位,大尺寸按钮能减少 “找按钮” 的时间,快速触发功能;普通楼层按钮则按使用频率排列,常用楼层(如 1 楼、G 层)的按钮往往更突出,进一步降低操作难度。

汽车方向盘上的控制按钮也遵循这一定律:音量调节、语音助手等高频操作按钮,会设计在方向盘内侧,靠近手指自然放置的位置 —— 驾驶员不用抬手就能触达,缩短了操作距离;同时按钮尺寸足够大,即使在行驶中视线不离开路面,凭触感也能精准按压,避免分心。

还有我们常接触的 ATM 机:“取款” 作为最常用功能,会放在进入系统后的第一个选项,位置显眼;金额选择按钮(如 100 元、500 元)和 “确认” 按钮都设计得比其他按钮大,且 “确认” 按钮通常在屏幕下方 —— 用户手眼协调更自然,不用刻意抬高手臂或调整视线,就能快速完成取款操作。

就连厨房的微波炉,也在应用菲兹定律:“30 秒加热” 这类高频快捷键,往往是面板上最大、最醒目的按钮,用户不用设置时长,按一次就能启动,尤其适合做饭时 “手忙脚乱” 的场景,既节省时间,也降低了操作复杂度。

菲兹定律是设计的 “好帮手”,但并非万能,理解它的优势与局限,才能更合理地应用。

它的优势很明显:首先能直接优化操作效率,通过调整目标的距离和大小,让用户更快完成操作,减少挫败感;其次能指导界面布局,比如确定导航、按钮的位置,避免 “想点的找不到,不想点的总误触”;还能提升设计的包容性,更大的目标和更近的距离,对老人、手指不灵活的用户更友好;同时它提供了定量依据,设计师可以通过调整 D 和 W 来测试操作时间,让设计决策更科学,不是 “凭感觉”。

但它的局限也不能忽视:菲兹定律主要适用于二维界面(如手机、电脑屏幕),在三维空间或虚拟现实中并不完全适用,比如 VR 设备的手势操作,就无法单纯用 “距离” 和 “大小” 衡量;其次,增大目标尺寸会占用界面空间,对于信息密集型产品(如数据报表 APP),过多大按钮会导致内容拥挤;另外,它只关注 “操作时间”,却忽略了用户的认知负荷 —— 比如按钮再大,如果文案晦涩,用户也会犹豫要不要点击;最后,它不能单独指导复杂交互设计,比如流程类操作(如注册、下单),还需要结合用户旅程、认知心理学等其他理论。

菲兹定律的本质,是 “站在用户的身体本能上做设计”—— 它不追求花哨的视觉效果,而是让每一次操作都符合 “省力、快速、准确” 的直觉。无论是设计 APP,还是优化日常设备,读懂这一定律,就能找到提升用户体验的 “捷径”。

兰亭妙微(蓝蓝设计)www.lanlanwork.com 是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的大数据可视化界面设计、B端界面设计、桌面端界面设计、APP界面设计、图标定制、用户体验设计、交互设计、UI咨询、高端网站设计、平面设计,以及相关的软件开发服务,咨询电话:01063334945。

兰亭妙微(蓝蓝设计)www.lanlanwork.com 是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的大数据可视化界面设计、B端界面设计、桌面端界面设计、APP界面设计、图标定制、用户体验设计、交互设计、UI咨询、高端网站设计、平面设计,以及相关的软件开发服务,咨询电话:01063334945。