在 B 端产品中,「工作流 Workflow」早已不是陌生概念 —— 从 OA 系统的审批流程、低代码平台的可视化开发,到 AIGC 工具的任务串联,它始终扮演着 “业务自动化引擎” 的角色。如今,随着用户对 “自定义流程” 需求的提升(如低代码平台让非技术人员搭建流程、AIGC 工具让用户组合 AI 能力),工作流模块的设计不再是 “固定流程的数字化”,而是要平衡 “灵活性” 与 “易用性”,让复杂业务逻辑通过直观的交互落地。

要设计好工作流模块,首先得明确它的底层逻辑 ——工作流是 “业务步骤的可视化串联”,核心是通过 “节点” 与 “关系” 的组合,将原本需要人工衔接的任务(如数据计算、审批流转、功能调用)转化为自动化流程。

早期工作流多由产品经理定义、开发实现,比如传统 OA 的 “请假审批流程”(员工提交→部门经理审批→HR 归档),流程固定且修改成本高。而现在的工作流模块,核心价值在于 “把定义权交给用户”:

- 满足多样化需求:企业的业务逻辑千差万别,比如电商的 “订单售后流程” 与教育的 “学员退费流程” 差异极大,用户自定义能避免产品反复定制开发;

- 快速响应变化:当业务调整时(如审批层级增加、数据计算规则修改),用户无需等待开发排期,直接在界面上调整流程即可;

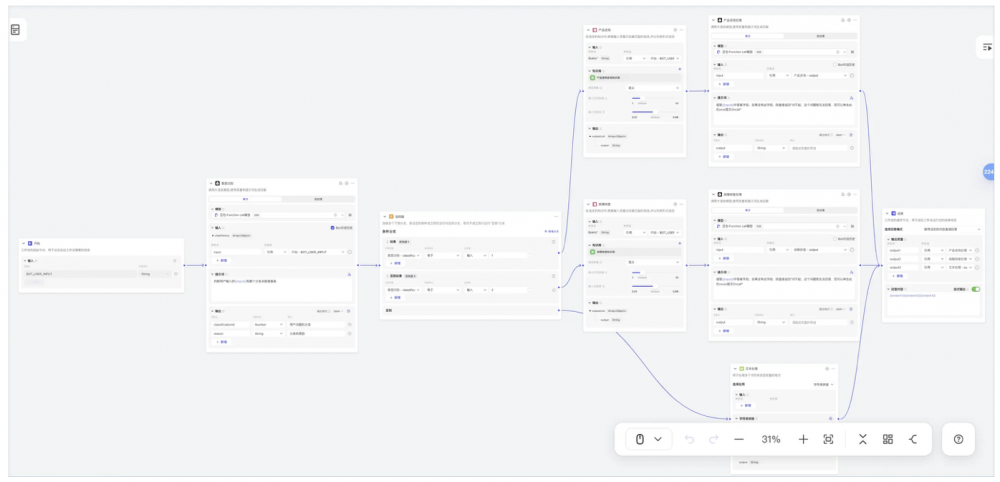

- 降低技术门槛:在低代码平台(如明道云)、AIGC 工具(如 Stable Diffusion 的 Comfy UI、字节 COZE)中,工作流通过可视化界面让非技术人员也能 “搭建流程”—— 比如 COZE 用户可组合 “AI 模型调用→数据筛选→结果输出” 节点,制作专属 AI 工具。

无论应用场景如何变化,工作流的本质都是 “节点” 与 “关系” 的组合,这是设计的基础:

- 节点:流程中的独立操作单元,可分为三类。

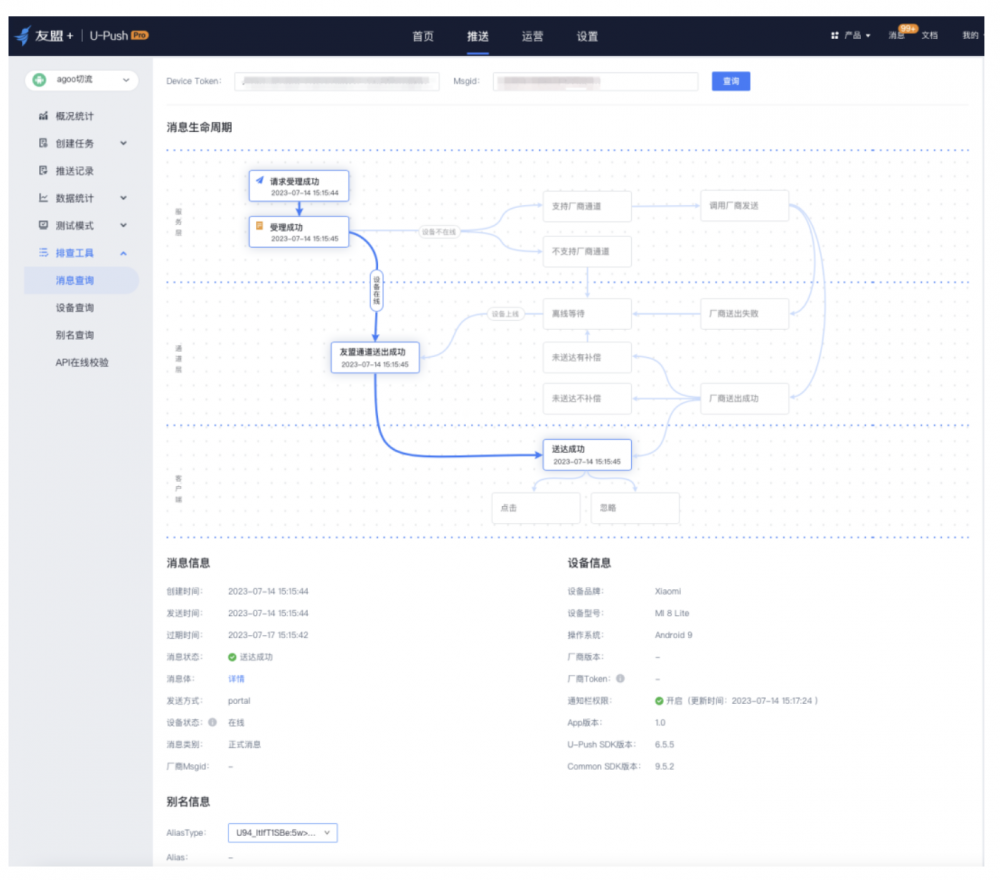

- 开始 / 结束节点:触发流程的 “入口”(如 “每月 1 号”“用户提交表单”)和流程终止的 “出口”(如 “推送结果通知”“数据归档完成”);

- 操作节点:流程中的核心处理步骤,根据业务不同形态各异 —— 比如计算节点(扣除员工缺勤工资)、判断节点(“订单金额>1000 元需财务审批”)、功能节点(调用 AI 模型生成文案)。每个操作节点内部还可包含细分逻辑,比如 “扣除缺勤工资” 需先获取考勤数据,再按 “事假扣 20%/ 病假扣 10%” 的规则计算。

- 关系:节点间的连接逻辑,用 “连线” 表示。

- 基础关系是 “线性串联”(如 “获取基础薪资→扣除缺勤→计算奖金”);

- 复杂关系包括 “1 对多”(如 “计算完应发工资后,同步计算个税、五险一金”)和 “多对 1”(如 “个税、五险一金计算完成后,合并得出实发工资”)。

工作流模块的设计难点不在 “样式美化”,而在 “交互逻辑落地”—— 要让用户能轻松搭建、看懂流程,同时兼顾技术可行性。其中,画布规则、节点排版、节点适应、连线模式是最关键的四大挑战。

画布是工作流的 “舞台”,所有节点和连线都在画布上呈现,核心要解决 “平移” 和 “缩放” 两个问题:

-

平移:让用户能自由查看大流程

画布的可视区域有限,当流程节点较多时,需要支持 “视图平移”。常见的错误做法是只依赖滚动条 —— 操作笨重且体验差。更优方案是:

- 基础交互:支持 “拖拽画布空白区域” 平移,同时保留 “空格 + 鼠标拖拽”(适配设计类用户习惯),并增加 “抓手按钮”(点击后进入平移模式,适配非设计用户);

- 避免陷阱:不要让 “滚轮” 只控制 “上下平移”,可设置 “按住 Shift + 滚轮” 横向平移,符合用户直觉。

-

缩放:不是必选项,需评估必要性

缩放看似能让用户 “一览全局”,但实际使用中容易出现 “缩小后文字看不清”“放大后操作繁琐” 的问题。设计前需先判断:

- 若流程节点少(如 OA 审批流程),无需缩放;

- 若流程复杂(如低代码平台的多模块流程),需加 “缩放按钮”(+/-),并明确滚轮功能 —— 建议 “滚轮控制缩放”,而非平移,避免与平移逻辑冲突。

节点排版决定了流程的 “可读性”,常见有三种模式,各有优劣,需结合业务场景选择:

-

模式 1:完全自由排版

用户可任意拖动节点,无位置限制。优点是开发简单、灵活性高;缺点是容易混乱 —— 比如小节点被大节点遮挡、节点重叠导致连线指向模糊。

适用场景:节点少、流程简单的工具,如 AIGC 工具的轻量任务组合(如 “输入提示词→调用模型→输出图片”)。

-

模式 2:网格布局

画布背景显示网格线,节点尺寸、间距按网格递增 / 递减。优点是排版整齐,用户能清晰感知节点位置;缺点是灵活性低,不适合非规则流程。

适用场景:需要规范排版的协作工具,如项目管理中的 “阶段流程搭建”(需求评审→原型设计→开发测试),确保团队成员能快速看懂流程结构。

-

模式 3:固定布局

定义固定的排版逻辑,比如 “从左到右是流程顺序,从上到下是并行操作”,节点间距统一。优点是流程清晰、不易混乱;缺点是灵活性差,无法适配非线性流程。

适用场景:线性化、标准化的流程,如 Jenkins 的构建流程配置(检出代码→单元测试→编译→部署),每个阶段按固定顺序排列,无需复杂分支。

节点适应指 “节点尺寸是否随内容调整”,核心要解决 “内容显示” 与 “流程排版” 的冲突:

-

基础原则:宽度固定,高度自适应

多数场景下,节点宽度固定(如 200px),高度随内容增多自动增加 —— 既能保证排版整齐,又能显示完整内容(如操作节点中的表单字段、计算规则)。

反例:若节点宽度、高度都自适应,容易导致相邻节点间距不均,流程看起来杂乱。

-

关键矛盾:适应后的排版联动

当一个节点高度增加(如新增表单字段),后续节点是否需要自动后移?逻辑上合理,但技术实现难度高 —— 容易导致整个流程 “错位”。

折中方案:参考 Coding 的流程设计,节点宽度固定,超出文本用 “...” 省略,点击节点可查看完整内容。虽牺牲部分直观性,但能保证流程稳定性,适合对 “流程落地效率” 要求高于 “内容完整性” 的场景(如开发构建流程)。

连线是节点间的 “逻辑纽带”,设计不好会让用户 “看不懂流程走向”,核心要解决 “点位统一” 和 “样式选择”:

-

点位统一:明确输入 / 输出方向

必须统一节点的 “输入点” 和 “输出点”,否则流程会混乱。常见规则是 “左入右出”(左侧是输入点,接收上一节点数据;右侧是输出点,传递数据到下一节点),或 “上入下出”(适合垂直排列的流程)。

细节补充:输出点需区分 “整个节点输出” 和 “节点属性输出”。比如 COZE 的 “循环节点”,可单独输出 “循环结果” 这一属性,关联到其他节点,而非输出整个循环节点的所有数据。

-

样式选择:曲线还是折线?

连线样式需结合排版模式选择:

- 曲线:开发简单,适合 “自由排版” 或 “节点少” 的场景(如 AIGC 工具的轻量流程);但节点多时,曲线会交叉缠绕,看不清走向;

- 折线:开发复杂,适合 “固定布局” 或 “线性流程”(如 OA 审批、开发构建流程);折线可按网格对齐,避免交叉,让流程更清晰。

-

层级判断:连线是否遮挡节点?

若节点间的连接逻辑是流程核心(如低代码平台的数据流),建议连线层级高于节点 —— 即使遮挡部分节点,用户可手动调整节点位置;若连接仅为 “辅助示意”(如简单审批流程),连线层级可低于节点,避免遮挡内容。

工作流模块没有 “标准设计方案”,但有三个核心原则能帮你避开坑:

- 先明确业务场景,再定交互规则:比如低代码平台需兼顾 “复杂流程” 和 “非技术用户”,应优先选择 “网格布局 + 折线连线”,降低搭建难度;而 AIGC 工具的工作流面向 “专业用户”,可支持 “自由排版 + 曲线连线”,提升灵活性。

- 多和开发沟通技术可行性:比如 “节点适应后的排版联动”“折线连线的自动对齐”,看似简单实则开发成本高,若技术资源有限,可选择折中方案(如固定节点宽度、用曲线连线)。

- 用户测试优先于 “完美设计”:工作流的交互逻辑复杂,仅凭设计师主观判断容易出问题 —— 可先用低保真原型(如 Figma 草图)测试核心场景(如 “搭建包含并行节点的流程”),收集用户对 “画布操作”“流程可读性” 的反馈,再迭代优化。

B 端工作流模块的设计,本质是 “将复杂业务逻辑转化为直观交互” 的过程 —— 它不需要华丽的视觉,却需要对 “用户操作习惯” 和 “技术实现边界” 有深刻理解。从定义节点与关系,到解决画布、排版、连线的交互难点,每一步都需在 “灵活性”“易用性”“稳定性” 之间取舍。最终,能让用户 “快速搭建流程、轻松看懂逻辑” 的设计,就是好的工作流设计。

要不要我帮你整理一份B 端工作流设计检查清单?包含画布规则、节点排版、连线模式等核心环节的关键要点,方便你在实际项目中快速核对设计细节,避免遗漏关键交互逻辑。

兰亭妙微(蓝蓝设计)www.lanlanwork.com 是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的大数据可视化界面设计、B端界面设计、桌面端界面设计、APP界面设计、图标定制、用户体验设计、交互设计、UI咨询、高端网站设计、平面设计,以及相关的软件开发服务,咨询电话:01063334945。

兰亭妙微(蓝蓝设计)www.lanlanwork.com 是一家专注而深入的界面设计公司,为期望卓越的国内外企业提供卓越的大数据可视化界面设计、B端界面设计、桌面端界面设计、APP界面设计、图标定制、用户体验设计、交互设计、UI咨询、高端网站设计、平面设计,以及相关的软件开发服务,咨询电话:01063334945。