提到用户体验设计,我们总习惯把目光放在 “顺利场景”:注册一步到位、支付秒级完成、信息提交一次通过。可现实里,用户手滑点错按钮、输错手机号、误删重要文件的情况从未消失,系统加载失败、网络断连的意外也时常发生。这些被忽略的 “出错时刻”,才是决定用户留不留下来的关键 —— 处理不好,用户会带着焦虑离开;处理得好,反而能成为建立信任的加分项。

要化解错误带来的负面影响,核心在于 “提前拦、及时救”:既要用设计提前预防错误发生,也要在错误出现时帮用户轻松补救。而这背后,藏着很多看似微小却极具力量的设计逻辑。

在指责用户 “操作不当” 前,我们得先明白:绝大多数错误,都不是用户的问题,而是设计没跟上需求。从用户行为逻辑来看,错误主要分两类,背后的原因也大不相同。

一类是 “失误”:目标对了,动作错了。比如想点击 “确认订单”,却误触了旁边的 “取消” 按钮;输入手机号时因为着急少输了一位。这种错误多发生在 “执行阶段”,往往是界面按钮太近、输入框没提示、用户分心导致的 —— 就像手机打车时,弹窗里 “取消行程” 和 “再等等” 按钮颜色一样,手滑点错后发现要重新排队,用户难免烦躁。

另一类是 “错误”:从一开始就理解错了。比如看到界面上最显眼的 “立即解锁” 按钮,以为是免费试用,点击后才发现要扣费;填表单时没看到 “身份证有效期需在 6 个月以上” 的提示,提交后才被告知失败。这类错误出在 “规划阶段”,根源是界面信息混乱、层级不清晰,甚至用诱导性设计让用户误解。

而不管是哪种错误,都会触发用户的负面情绪:担心 “删错的文件找不回来”(恐惧)、觉得 “我怎么连这个都不会用”(自责)、面对错误提示不知道下一步该做(无助)。最可怕的是 “自责”—— 当用户把错误归咎于自己,压力会越来越大,最后干脆关掉 APP,再也不回来。

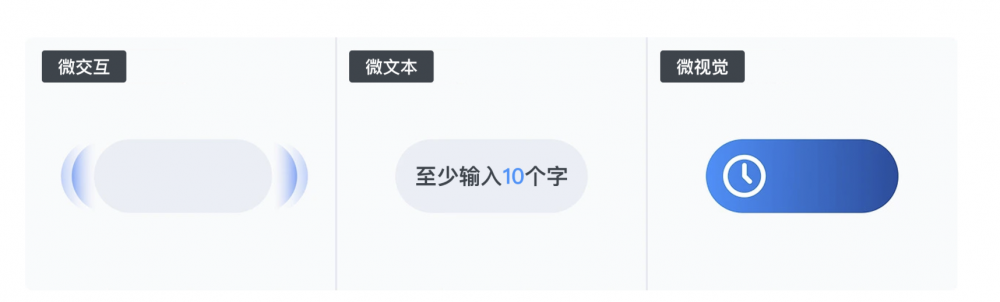

好的设计,会在错误出现前就拦住它。比起事后补救,提前预防更能减少用户的焦虑。这 6 个实用技巧,能帮产品从源头降低出错概率。

对可能造成严重后果的操作,与其让用户 “自己注意”,不如用设计直接堵上漏洞。比如订机票时,若用户只选了 “去程” 却没选 “返程”,“提交订单” 按钮会保持置灰,同时提示 “请选择返程日期”;输入密码时,若没达到 “8 位 + 大小写 + 特殊字符” 的要求,输入框会实时标红,避免用户填完所有信息后才发现错误。

这种 “限制” 不是剥夺用户自由,而是帮用户规避不必要的风险。就像银行 APP 转账时,输入收款人账号后会自动校验 “账号格式是否正确”,若少输一位数字,会立刻提示 “请检查账号长度”,避免因手滑转错人。

用户记不住所有信息,设计就要成为 “备忘录”。比如在外卖 APP 输入收货地址时,输入 “五场” 会自动补全 “五角场万达广场”,并列出附近的地铁站、小区、商场供选择,还会高亮显示搜索关键词;输入手机号时,自动补全区号、用空格分隔 “138 1234 5678” 的格式,减少输错概率。

甚至可以加入 “纠错功能”:比如用户在搜索框输入 “百果圆”,系统会提示 “您是不是想找‘百果园’?”;写邮件时误把 “@

qq.com” 写成 “@qq.cmo”,会自动标注 “邮箱格式有误,是否修正为 @

qq.com?”—— 这些小细节,能让用户输入更顺畅,也减少了因 “记不清、输错字” 导致的错误。

对于重复操作,默认选项能帮用户省时间,但前提是 “不诱导错误”。比如外卖 APP 会把用户常用的 “家里地址” 设为默认收货地址,旁边标注 “默认” 标识;订酒店时,默认 “1 位成人、无儿童”,符合大多数用户的基础需求。

但关键在于 “可修改”:若用户默认地址超出餐厅配送范围,购物车会提示 “当前地址不支持配送,是否切换至公司地址?”;若用户订酒店时带了孩子,默认的 “无儿童” 选项可以一键修改,且修改后会实时更新 “房价是否包含儿童早餐”—— 默认选项是 “便利”,不是 “强制”,给用户检查和调整的空间,才能避免 “默认错了却没发现” 的问题。

谁都有过 “填了一半表单,不小心退出后全没了” 的崩溃经历。所以多步骤操作(比如注册、填简历、写文章)一定要加 “内容暂存” 功能:编辑公众号文章时,每输入 10 秒自动保存草稿,退出后再进入,之前写的内容还在;填求职简历时,即使关掉页面,已填写的 “教育经历”“工作经验” 也不会消失,下次打开可以继续填。

甚至可以更贴心:比如用户填表单时突然断网,重新联网后会提示 “已恢复之前填写的内容,是否继续?”;发布朋友圈时误触返回键,会弹出 “内容未发布,是否保存为草稿?”—— 不让用户 “白忙活”,就是在减少 “因中途退出导致的重复劳动”,也降低了用户放弃操作的概率。

面对需要多次确认的流程(比如订酒店、选机票),用户很容易忘记自己之前选了什么。这时候,把已选信息 “固定在界面顶部” 就很重要:比如在 Airbnb 找房源时,页面顶部会一直显示 “入住 10 月 1 日 - 5 日、1 位客人、整套房屋”,不管用户往下滑看多少房源,都能随时确认 “自己选的条件对不对”;买机票时,顶部固定显示 “去程北京→上海、10 月 1 日、经济舱”,避免用户看了很多航班后,忘记自己最初的选择。

这种设计,本质是 “帮用户减负”—— 不用靠记忆回想 “我刚才选了哪天”,随时能看、随时能改,自然减少了 “选完才发现日期错了” 的错误。

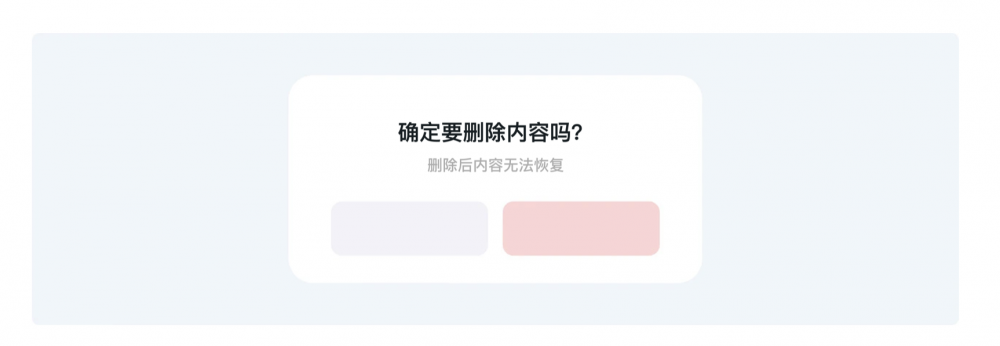

删除文件、注销账号、转账这类 “一旦错了就无法挽回” 的操作,必须加 “二次确认”,而且要 “说清后果”。比如删除手机相册时,会弹出 “确定要删除这 5 张照片吗?删除后将无法恢复”;注销账号时,会分步骤提示 “注销后所有数据(订单、收藏、积分)将永久删除,且 7 天内无法重新注册,是否继续?”。

但要注意 “不滥用确认弹窗”:如果只是 “退出登录”,没必要弹 “确定要退出吗?”;如果只是 “取消收藏”,也不用二次确认 —— 频繁的弹窗会让用户 “习惯性点确定”,反而增加出错风险。只在 “不可逆、影响大” 的操作中用二次确认,才能真正起到 “提醒作用”。

再完善的预防设计,也没法完全杜绝错误。这时候,“如何帮用户从错误中恢复” 就成了关键。4 个补救技巧,能让用户在出错后不焦虑,甚至觉得 “这个产品很贴心”。

“撤销” 是最能给用户安全感的功能之一:删错了文件,点 “撤销删除” 就能恢复;发错了微信消息,2 分钟内可以撤回;在设计软件里误删了图层,按 “Ctrl+Z” 就能找回。

甚至可以更灵活:比如在花瓣网采集图片时,点击 “采集” 后会弹出 “已采集,是否撤销?”;在 Excel 里删除一行数据后,顶部会提示 “已删除,点击恢复”——“能撤销” 意味着 “不用怕犯错”,用户会更敢尝试操作,也减少了 “错了就慌” 的焦虑。

最让用户崩溃的,不是出错,而是 “不知道为什么出错”。比如登录失败时,别只说 “登录出错,请重试”,要具体到 “密码错误,已连续输错 2 次,再错 3 次账号将锁定,可点击找回密码”;填身份证时,别只说 “格式有误”,要提示 “身份证有效期需在 6 个月以上,当前填写的有效期已过期”。

错误提示要满足 3 个要求:① 明确 “哪里错了”(密码错、身份证过期);② 说明 “后果是什么”(再错 3 次锁账号);③ 告诉用户 “怎么改”(点击找回密码、更新身份证信息)—— 清晰的提示,能帮用户快速定位问题,不用在 “猜错误原因” 上浪费时间。

出错后,用户最需要的是 “明确的指引”。比如访问页面时出现 404 错误,别只显示 “页面不存在”,要加 “返回首页”“联系客服” 按钮,让用户知道 “接下来该点哪里”;网络断连时,除了提示 “未连接互联网”,还要给出 “检查 Wi-Fi”“切换数据网络” 的步骤,甚至提供 “一键刷新” 按钮。

更贴心的设计:比如 Face ID 连续识别失败后,系统会提示 “面容 ID 已锁定,请输入密码解锁”,并直接弹出密码输入框;支付时余额不足,会提示 “余额不足,是否使用微信支付?”,并一键跳转微信支付页面 —— 不让用户 “卡在错误页面不知所措”,就是在帮用户快速回到正确的流程里。

错误提示不一定是 “冷冰冰的红色叉号”,也可以是 “能安抚情绪的设计”。比如谷歌浏览器离线时,会显示一只小恐龙,点击空格还能玩小游戏,让用户在等网络的过程中不那么烦躁;手机内存不足时,提示文案用 “手机有点挤啦,清理下空间会更流畅~”,搭配可爱的内存图标,比 “内存不足,无法安装” 更让人容易接受。

情感化设计的核心是 “共情”:不用 “警告式” 的语言,不用刺眼的颜色,而是用柔和的色调、有趣的插图、亲切的文案,告诉用户 “没关系,我们一起解决问题”。比如某 APP 登录失败时,会显示 “别急,再试一次~密码可能是你常用的手机号后 6 位哦”,既提示了可能的解决方案,也缓解了用户的自责情绪。

很多人觉得 “用户体验好” 是 “永远不出错”,但其实 “允许出错,并帮用户解决错误” 才是更高阶的设计。那些在错误时刻的小细节 —— 比如自动保存的草稿、清晰的错误提示、能撤销的操作 —— 看似微小,却能让用户感受到 “产品在替我着想”。

毕竟,用户不会因为 “一次顺利的支付” 记住你的产品,却会因为 “删错文件后能一键恢复”“填错表单后有明确指引” 而信任你。做好出错时刻的设计,不是 “弥补缺陷”,而是在打造 “无焦虑的产品体验”—— 这才是产品留住用户的关键。