打开手机,微信消息栏飘着 “99+”,拼多多通知页堆着十几条促销提醒,小红书的赞和评论混在系统通知里 —— 你是不是也习惯了手指划过屏幕,却在 “要不要逐条点开清红点” 的纠结里浪费半分钟?其实,解决这种焦虑的 “一键已读” 功能,从来不是简单的 “清理按钮”,而是大厂对用户需求的精准判断,藏着满满的设计心机。

先别急着说 “这功能谁都会做”,它的存在,本质是在解决现代人的 “信息过载困境”。从用户心理到界面体验,每一步都藏着设计逻辑。

首先是减少 “未完成任务” 的焦虑。心理学里有个 “蔡格尼克效应”,说人对未完成的事情会格外在意 —— 未读消息的红点、数字提醒,就是把 “没看的消息” 变成了 “没完成的任务”。我妈总说 “看到红点就难受,不点开睡不着”,其实就是这种效应在作祟。而 “一键已读” 相当于帮用户快速 “收尾”,点击的瞬间,那些攒了几天的数字消失,心里会莫名松一口气。

其次是让消息页 “不杂乱”。如果打开电商 APP,未读的促销通知、物流提醒、商家对话混在一起,想找最新的订单消息就得翻半天。“一键已读” 能快速把 “旧消息” 的标记清除,留下真正需要处理的内容。比如我上周在京东买了家电,清完其他未读消息后,一眼就看到了 “物流已发货” 的提醒,不用在一堆促销里扒信息。

最后是

避免 “视觉噪音”。未读红点、数字是界面里的 “高优先级元素”,哪怕你不想处理,它们也会抢着吸引注意力。就像我刷小红书时,明明想看看 “赞和评论”,却总被顶部的 “系统通知 99+” 分心。“一键已读” 相当于把这些 “噪音” 关掉,让界面回归清爽。

有没有 “一键已读”,从来不是大厂 “想加就加”,而是看消息对用户的 “关联度”—— 有的消息必须逐条看,有的消息清掉也不可惜。

像微信、钉钉、小红书的核心消息(赞、评论、私信),几乎都没有 “一键已读”。因为这些消息里藏着 “关键社交信号”:微信的工作消息漏看可能耽误事,小红书的评论里可能有粉丝的提问,钉钉的协同通知关系到项目进度。如果加了 “一键已读”,用户很可能误清重要内容,反而影响体验。

我之前在钉钉上差点错过客户的需求反馈,还好没 “一键已读” 的功能,不得不逐条点开 —— 现在想想,要是真有这个功能,说不定就漏掉关键信息了。

拼多多、京东、美团这类 APP,未读消息大多是促销、物流、商家群发,即时性强但 “长期价值低”。比如拼多多的 “拼单成功通知”、美团的 “优惠券过期提醒”,用户看完一次就没用了,攒多了只会占地方。

我爸用拼多多时,最常说的就是 “怎么这么多通知”,每次都要我教他点 “一键已读”。对他这样的中老年用户来说,不用逐条点开促销消息,就能清掉红点,简直是 “救星”。

像星巴克、猫眼、贝壳这类 “单一功能 APP”,消息类型很固定:星巴克的订单提醒、猫眼的电影票通知、贝壳的房源动态。这些消息数量少,而且每条都和用户利益直接相关,用户会主动去看,没必要加 “一键已读”。

比如我用猫眼买电影票,只会收到 “取票码”“开场提醒” 两条消息,看完就删,根本不用 “一键清理”。对这类 APP 来说,加这个功能反而会增加界面复杂度,还得花成本开发维护,得不偿失。

同样是 “一键已读”,不同 APP 的设计天差地别 —— 有的直白,有的简约,有的细腻,背后全是对用户群体的精准拿捏。

拼多多的用户里,中老年、下沉市场群体占比高,他们对 “图标隐喻” 不敏感,但能一眼看懂文字。所以它的 “一键已读” 直接用黑字放在消息页底部,没有花里胡哨的设计,也不用二次确认,点一下就能清掉 30 天前的旧消息。

我帮外婆设置拼多多时,她盯着 “一键已读” 四个字问:“点这个就能把红点弄掉?” 得到肯定答复后,现在每天都会自己点一次 —— 对她来说,没有比 “直接说清楚功能” 更友好的设计了。

京东的核心用户是追求效率的年轻人,他们熟悉 “图标语言”,觉得文字按钮太啰嗦。所以京东用 “扫把” 图标代替文字,放在消息页顶部,像 “扫垃圾” 一样清理未读标记,简洁又符合直觉。

我自己用京东时,看到扫把图标就知道 “点这里清红点”,不用看文字说明。这种设计既符合京东 “高端电商” 的简约调性,又满足了年轻人 “快准狠” 的操作需求。

大众点评的用户很杂:有会用图标的年轻人,也有需要文字提示的中老年人。所以它把 “扫把图标” 和 “清除未读” 文字绑在一起,放在消息页最显眼的顶部,不管你习惯看图标还是文字,都能快速找到。

上次和朋友吃饭,她妈妈用大众点评查评价,看到 “清除未读” 就问:“这个是不是能把红点清掉?” 点完后还说 “这个好,又有图又有字,我能看懂”—— 这种 “平衡设计”,刚好戳中了多元用户的需求。

B 站的用户以年轻人为主,但它反其道而行之:消息页不显示未读数字,“一键已读” 藏在 “消息设置” 里,不主动找根本发现不了。

一开始我还纳闷 “B 站怎么不清红点”,后来发现这样反而轻松:刷 B 站消息时,不会被 “99+” 逼着处理,反而能慢慢看 UP 主通知、应援团消息。这种 “藏功能” 的设计,其实是在避免 “数字焦虑”,让用户专注于内容,而不是被未读消息绑架。

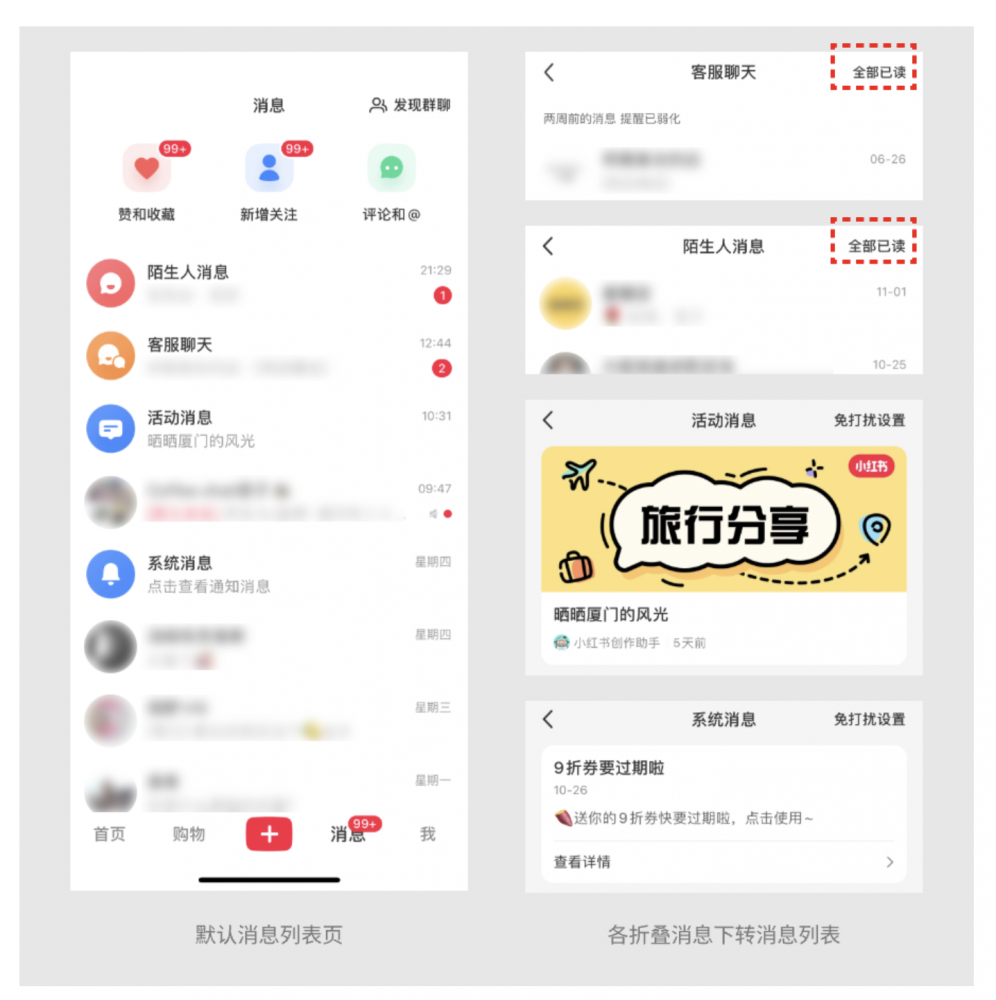

在所有 APP 里,小红书的 “一键已读” 最细腻 —— 它没做 “全局一键清”,而是分场景设计,把 “该留的消息” 和 “该清的消息” 分得明明白白。

打开小红书消息页,默认只显示 “赞、收藏、新增关注、评论”,这些都是和 “社交互动” 相关的内容,小红书故意不设 “一键已读”,就是想让你逐条看:比如粉丝的评论、好友的 @,这些消息需要你回复,才能维持社交关系,甚至能激发你创作的动力。

但到了 “客服聊天” 和 “陌生人消息” 里,“全部已读” 就出现了。客服消息大多是 “订单咨询”“售后反馈”,事情解决后就成了没用的历史记录;陌生人消息里可能有营销骚扰,默认折叠还能避免打扰。我上次在小红书买衣服,和客服聊完尺码后,点 “全部已读” 把对话清掉,消息页瞬间清爽,也不会误删重要的社交消息。

更贴心的是,陌生人消息如果回复了,会自动移到默认消息页 —— 相当于小红书在说 “你们已经建立联系了,这条消息值得你关注”。这种 “分层设计”,既保证了社交互动的质量,又能高效清理无效消息,比 “一刀切” 的全局清理聪明多了。

回头看这些 “一键已读” 的设计,没有谁比谁更好,只有 “谁更懂自己的用户”。拼多多的直白,是因为它知道用户需要 “简单易懂”;京东的简约,是因为它摸准了年轻人的 “高效需求”;小红书的细腻,是因为它清楚 “什么消息对用户重要”。

其实,好的设计从来不是 “加个酷炫的按钮”“弄个好看的界面”,而是像 “一键已读” 这样:提前想到用户的焦虑(红点烦)、用户的差异(有人看图标,有人看文字)、用户的需求(有的消息要留,有的要清),然后用最小的功能,解决最大的问题。

下次打开手机,不妨看看你常用的 APP:微信没有 “一键已读”,是怕你漏消息;拼多多有,是帮你清促销;小红书分场景,是懂你要社交也要清爽。这些藏在细节里的设计心机,其实都是大厂对用户的 “默默体谅”。